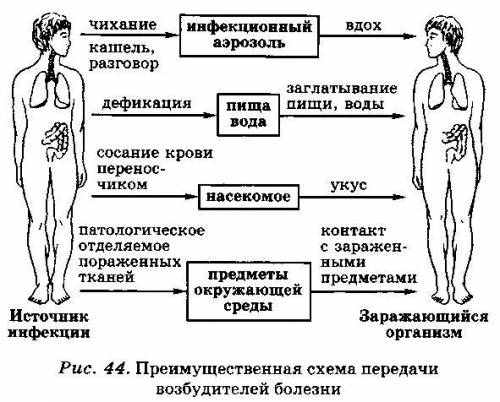

Пути передачи инфекции

Дл того чтобы предпринимать адекватные меры при профилактике того или иного

инфекционного заболевания, необходимо точно знать, каким именно образом оно попадает в

организм человека. В настоящее время выделяют следующие пути передачи инфекционных

заболеваний:

- воздушно-капельный. Передаются от человека к человеку при вдыхании воздуха,

наполненного бактериями, которые выделяются больным при кашле и чихании. К данному

виду заболеваний относятся все типы острых респираторных вирусных инфекций: грипп,

коклюш, корь, ветряная оспа, краснуха, туберкулез, а также менингококковая и аденовирусная

инфекции.

- фекально-оральный. Передаются через зараженные пищевые продукты, грязные руки, воду,

содержащую вредоносные бактерии. Передача подобным путем характерна для дизентерии,

энтероколита, сальмонеллеза, различных видов кишечных инфекций, полиомиелита,

дифтерии, скарлатины, гепатита А, лептоспироза, брюшного тифа, холеры и сибирской язвы.

- контактно-бытовой. Передаются при непосредственном контакте с возбудителем инфекции,

либо через зараженные предметы обихода. Такими заболеваниями могу являться герпес,

чесотка, столбняк, газовая гангрена, гельминты и бруцеллез.

- трансмиссивный. Передаются через укусы насекомых (сыпной тиф, малярия, чума,

энцефалит), а также через плаценту от матери к ребенку (в том случае, если беременная

женщина инфицирована любым из описанных выше инфекционных заболеваний вне

зависимости от традиционного пути его передачи).

Органоиды клетки

Органоиды, или Органеллы, – постоянные специфические структуры цитоплазмы, выполняющие определённые функции, необходимые для поддержания жизнедеятельности клетки.

Различают органоиды общего значения и специальные органоиды. Органоиды общего значения имеются во всех клетках и выполняют общие функции. Это – митохондрии, рибосомы, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, пероксисомы, цитоскелет и клеточный центр.

Органоиды специального значения имеются только в клетках какого-то определённого типа и обеспечивают выполнение функций, присущих только этим клеткам.

Мембранные органоиды:

- ядро;

- эндоплазматическая сеть;

- аппарат Гольджи;

- митохондрии;

- лизосомы;

- пластиды;

- вакуоли.

Дождевой, или земляной червь (рис. 51) имеет вытянутое, длиной 10—16 см тело. На поперечном сечении тело округлое, но, в отличие от круглых червей, оно поделено кольцевыми перетяжками на 110—180 сегментов. На каждом сегменте сидят 8 маленьких упругих щетинок. Они почти не видны, но если провести пальцами от заднего конца тела червя к переднему, то мы сразу почувствуем их. Этими щетинками червь упирается при движении в неровности почвы или в стенки хода.

Регенерация у дождевых червей хорошо выражена.

Стенка телаЕсли взять червя в руки, то мы обнаружим, что стенка тела его влажная, покрыта слизью. Эта слизь облегчает движение червя в почве. Кроме того, только через влажную стенку тела происходит проникновение в тело червя кислорода, необходимого для дыхания.

Стенка тела дождевого червя, как и у всех кольчатых червей, состоит из тонкой кутикулы, которую выделяет однослойный эпителий. Под ним расположен тонкий слой кольцевых мышц, под кольцевыми — более мощные продольные мышцы. Сокращаясь, кольцевые мышцы удлиняют тело червя, а продольные — укорачивают его. Благодаря попеременной работе этих мышц и происходит передвижение червя.

Среда обитанияДнем дождевые черви держатся в почве, прокладывая в ней ходы. Если почва мягкая, то червь проникает в нее передним концом тела. При этом он сначала сжимает передний конец тела, так что тот становится тонким, и просовывает его вперед между комочками почвы. Затем передний конец утолщается, раздвигая почву, и червь подтягивает заднюю часть тела. В плотной почве червь может проедать себе ход, пропуская землю через кишечник. Комочки почвы можно видеть на поверхности почвы — их оставляют здесь черви. После сильного дождя, залившего их ходы, черви вынуждены вылезать на поверхность почвы (отсюда название — дождевой). Летом черви держатся в поверхностных слоях почвы, а на зиму роют норки глубиной до 2 м.