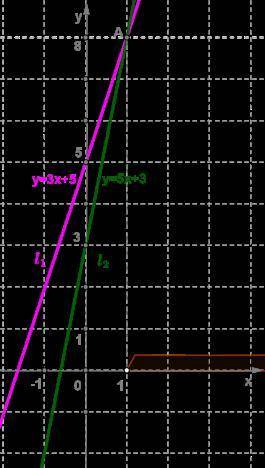

Для решения неравенства 3x+5<5x+3 построим графики линейных функций, расположенных в правой и левой части данного уравнения, т. е. построим графики y=3x+5 и y=5x+3.

Для построения графика каждой линейной функции составим таблицу значений.

Для функции y=3x+5 имеем:

x 0 1

y 5 8

Через полученные точки проведём прямую l1.

Для функции y=5x+3 имеем:

x 0 −1

y 3 −2

Через полученные точки проведём прямую l2.

Прямые y=3x+5 и y=5x+3 пересекаются в точке A(1;8). В этой точке значения функций равны.

Используя построение, делаем вывод: для того чтобы значение первой функции было меньше значения второй функции, необходимо, чтобы первый график был ниже второго, т. е. при x>1.

Можно проверить ответ, полученный при построении, решая неравенство:

3x+5<5x+3;3x−5x<3−5;−2x<−2;x>1.

Объяснение:

ответ: в воду опустили кирпич Cб = 879 Дж/кг *°C.

Объяснение:

mб = 500 г = 0,5 кг.

tб 18 °C.

mв = 400 г = 0,4 кг.

Cв = 4200 Дж/кг *°C.

tв = 100 °C.

t = 83 °C.

Cб - ?

Для определения вещества из которого сделан брусок, необходимо определить удельную теплоёмкость материала из которого сделан брусок Cб.

Qб = Qв.

Qб = Cб *mб *(t - tб).

Qв = Cв *mв *(tв - t).

Cб *mб *(t - tб) = Cв *mв *(tв - t).

Cб = Cв *mв *(tв - t) /mб *(t - tб).

Cб = 4200 Дж/кг *°C *0,4 кг *(100 °C - 83 °C) /0,5 кг *(83 °C - 18 °C) = 879 Дж/кг *°C.

Согласно таблицы удельной теплоёмкости веществ, Cб = 879 Дж/кг *°C соответствует материал кирпич.

ответ: в воду опустили кирпич Cб = 879 Дж/кг *°C.

В хозяйственных магазинах продаётся медный купорос, который используют для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений. Если к голубому водному раствору купороса осторожно, по каплям, добавлять нашатырный спирт (водный раствор аммиака NH3), то выпадает голубой осадок гидроксида меди: CuSO4 + NH3 + Н2O = Cu(OH)2v + (NH4)2SO4 (стрелка, направленная вниз, означает выпадение осадка).

Если осадок немного подогреть (предварительно с него лучше осторожно слить раствор), он почернеет: образовался нерастворимый оксид меди.

Такой же оксид можно получить в результате реакции соединения, если внести в пламя конец медной проволоки и раскалить докрасна.

На меди появится чёрный налёт оксида: 2Cu + O2 = 2СuО.

С медным купоросом легко провести реакцию замещения, если опустить в раствор железный гвоздь (предварительно его желательно очистить от грязи мелкой наждачной бумагой).

Довольно быстро гвоздь покрывается красным налётом чистой меди. А если опыт повторить с одним и тем же раствором (или положить в него много мелких железных предметов), голубой раствор постепенно станет светло-зелёным.

Такой цвет имеет сульфат железа FeSO4; кристаллы этого вещества называются железным купоросом. А теперь проведём красивый опыт с той же медной проволокой и раствором аммиака.

В неширокую металлическую банку нальём на донышко немного крепкого нашатырного спирта (не вдыхать!

). Из медной проволоки скрутим плоскую спираль и, держа проволоку за длинный конец, раскалим спираль на газовой горелке и быстро, чтобы она не успела остыть, внесём её в банку, не касаясь стенок и дна. Произойдёт чудо: вместо того чтобы быстро остыть, проволока останется раскалённой!

Особенно хорошо это заметно в тёмном помещении. Объясняется опыт тем, что в банке находится и воздух, и испарившийся из раствора аммиак.

При окислении аммиака кислородом: 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6Н2O выделяется очень много энергии. А так как реакция идёт на поверхности медной проволоки, теплота передаётся меди и не даёт ей остыть.

Этот опыт демонстрирует очень важное явление в химии — катализ. Катализатором называется вещество, которое само в реакции не расходуется, но без которого реакция не идёт (или идёт иначе).

В данном случае катализатором была медь, вернее, её поверхность.