Во вложении................................

Дано:

L = 200 м

v = 5 м/с

v' = 3 м/с

V, t, β, s - ?

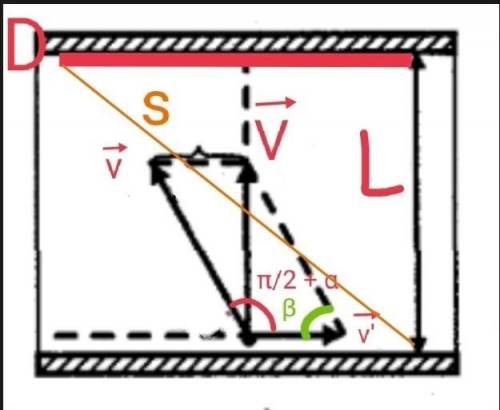

Кратчайший путь - это путь, перпендикулярный берегам реки. В таком случае лодка должна противодействовать течению реки, чтобы её не сносило в сторону, когда она поплывёт перпендикулярно берегам. Ведь если она не будет противодействовать, то путь окажется не перпендикулярным, а диагональным. Получается, что cкорость лодки должна быть направлена под тупым углом (π/2 + α) к направлению скорости течения и, следовательно, к берегу, от которого лодка движется, т.к. течение реки происходит параллельно этому берегу. Сделаем расклад скорости лодки на вертикальную составляющую и горизонтальную составляющую. У нас получится прямоугольный треугольник, в котором гипотенуза - это скорость лодки относительно воды v, катет, параллельный берегу, - скорость течения v', и катет, перпендикулярный берегу, - скорость лодки относительно берега V. Угол β - острый угол между скоростью v и берегом, который нам и нужно будет найти. Выходит, что скорость относительно берега равна геометрической разности скорости относительно воды и скорости течения:

V² = v² - v'² = 5² - 3² = 25 - 9 = 16 => V = 4 м/с.

Найдём время:

t = L/V = 200/4 = 50 c

Найдём угол β между направлением скорости лодки v и берегом из соотношения катетов прямоугольного треугольника - поделим скорость V (противолежащий катет) на скорость v' (прилежащий катет):

tgβ = V/v' = 4/3 - теперь найдём арктангенс: β = arctg(4/3) = 59,033 = 59°

Остаётся найти перемещение лодки относительно воды. Т.к. горизонтальная составляющая скорости лодки относительно воды v по модулю равна скорости течения v', то абсолютная скорость лодки в системе отсчёта "вода" равна этой же скорости:

Vabs = |v'| = v' = 3 м/с

За время t лодка переместится относительно воды по горизонтали на расстояние:

D = Vabs*t = 3*50 = 150 м

По вертикали лодка переместится на расстояние L, тогда полное перемещение лодки s будет равно геометрической сумме L и D:

s² = L² + D² = 200² + 150² = 40000 + 22500 = 62500 => s = √62500 = 250 м

ответ: 4 м/с, 50 с, 59°, 250 м.

11 ноября 1837 года состоялось торжественное открытие первой в России железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Среди других почетных пассажиров первого поезда был лично император Николай I.

В 1834 году горное ведомство России пригласило на работу известного в Европе строителя железных дорог Франца Антона фон Герстнера. После поездки на Урал, он предоставил Николаю I доклад о необходимости строительства железных дорог в России, в том числе и магистрали Петербург — Москва.

▼ читать продолжение новости ▼

ADRIVER

После рассмотрения технических и экономических аспектов строительства таких дорог специальным комитетом Герстнеру была выдана привилегия на постройку Царскосельской железной дороги (Петербург — Царское Село — Павловск). Средства для выполнения работ (три миллиона рублей) были собраны по подписке в течение шести месяцев.

Работы начались в мае 1836 года. Всю трассу распределили на участки, отданные подрядчикам и артелям в 30−40 человек. Техническое руководство строительством осуществляли 17 инженеров, пятеро из которых уже выполняли подобные работы на железных дорогах Англии.

Всего в период наиболее интенсивного строительства насыпи на трассе работали до 1800 человек. Во второй половине лета к ним присоединилось 1400 солдат, снятых с Красносельских лагерей. Главными рабочими инструментами являлись лопаты и кирки, использовались тачки и конные повозки.

Торжественное открытие всей линии Царскосельской железной дороги в присутствии всех министров и дипломатического корпуса состоялось 11 ноября 1837 года. Первым рейсом из Петербурга в Царское Село управлял сам Герстнер.

До Обводного канала в целях безопасности поезд шел медленно, и лишь перейдя мост, начал набирать скорость. Через 35 минут под громкие рукоплескания и крики «ура!» встречающих поезд подошел к платформе станции Царское Село. Здесь в двух больших залах приехавших ожидали накрытые столы, состоялся торжественный банкет.

Открытие железной дороги вызвало небывалый резонанс в обществе. Всюду, на плакатах, в газетах и даже на конфетах появились изображения паровозов. На сцене Александринского театра давали водевиль «Поездка в Царское Село», в котором главная роль была отведена паровозу.

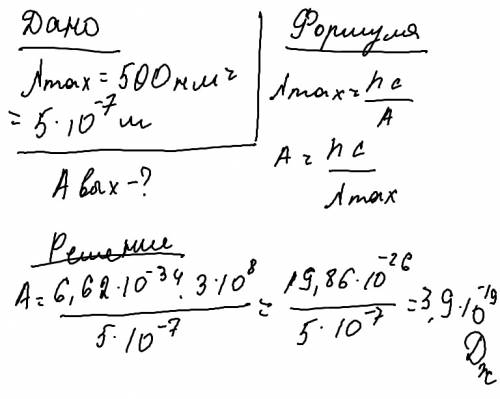

Красная граница фотоэффекта соответствует случаю, когда электрон выпадает с поверхности металла с нулевой скоростью, т.е:

h(c/л) = A+(mv^2) / 2;

A = h(c / л(max));

A = 6,64*10^(-34) * 3*10^(8) = 3,98*10^(-19) Дж

ответ: 3,98*10^(-19) Дж