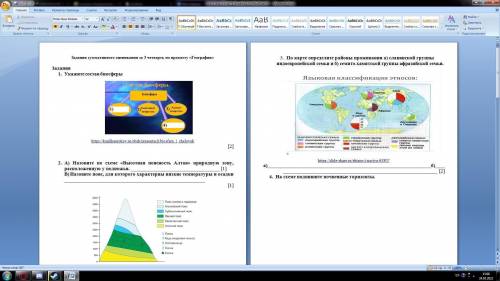

ответ:Район занимает большую территорию (2,4 млн. км. кв. ) между Уралом и Восточной Сибирью.

Включает Западно-Сибирскую низменность (90 % территории) и горы Алтая. Состав: Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области, Алтайский край, Республика Алтай, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

ЭГП Западной Сибири по сравнению с другими восточными регионами достаточно выгодное. Она граничит с индустриальным Уралом, сырьевой базой Восточной Сибири и Казахстаном, находится на пересечении речных и железнодорожных дорог.

Достоинства ЭГП Западной Сибири определяются сверхконцентрацией имеющих мировое значение топливно-энергетических ресурсов (нефти, газа и угля) и относительной близостью к районам их потребления, прежде всего в европейской части страны и в Европе (странах СНГ и дальнего зарубежья) . С трубопроводного транспорта нефть и газ транспортируются на расстояние в несколько тысяч километров, что обеспечивает Западной Сибири статус базового района при организации евразийских рынков газа и нефти.

Здесь формируются масштабные топливные грузопотоки и осуществляется транзит различных грузов между европейскими и восточными районами России, а также между странами Европы и Дальнего Востока. Для этого используются Транссибирская железная дорога и автомагистрали, проложенные в сторону Восточной Сибири (до Забайкалья) и Монголии — Чуйский тракт. Северный морской путь также имеет большое значение для жизнеобеспечения северных районов, в перспективе — для вывоза углеводородных ресурсов, добываемых на побережье и шельфе Карского моря. Все наземные широтные магистрали ЗСЭР в меридиональном направлении удобно пересекает Обь-Иртышский водный речной путь, используемый для доставки грузов по многочисленным рекам в глубинные районы Западной Сибири, а также по Иртышу в Казахстан.

Выгодное транспортное положение Западной Сибири дополняют благоприятные условия для развития в ее центральной, степной, части агропромышленного, машиностроительного и нефтехимического комплексов, а на горном юго-востоке — угольно-металлургического и машиностроительного. Развитие этих комплексов позволяет району занимать центральные позиции при формировании товарных рынков черных металлов, коксующихся углей, продукции нефтепереработки и органического синтеза, а также зерна и мясомолочных продуктов.

Отрицательные стороны ЭГП Западной Сибири связаны с экстремальными климатическими условиями ее арктических и северных районов, создающими неудобства для проживания и удорожающими хозяйственную деятельность, в частности добычу углеводородов, а также с высокой обводненностью Западно-Сибирской равнины — частыми наводнениями и подтоплением населенных пунктов и промышленных центров и с экологической напряженностью в районах добычи топлива, размещения объектов черной металлургии и нефтехимии. На современном этапе к неудобствам районного ЭГП можно добавить временную необустроенность протяженной границы с Казахстаном, откуда на территорию Западной Сибири проникают контрабандные грузы и наркотики.

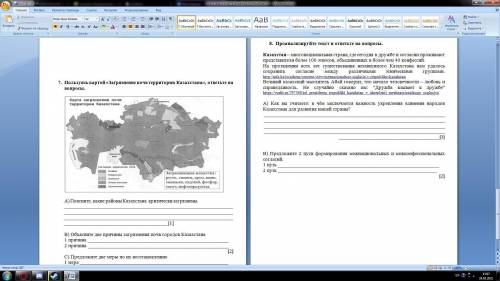

В последние десятилетия за Африкой прочно утвердилась репутация самого конфликтоопасного региона нашей планеты. Действительно, уже в постколониальный период здесь было зафиксировано 35 вооруженных конфликтов, в ходе которых погибло около 10 млн человек, причем более 90% из них составляли мирные жители. На протяжении многих лет и даже десятилетий болевыми точками на континенте оставались Ангола, Сомали, Судан, Заир (ныне Демократическая Республика Конго), Руанда, Бурунди, Либерия, Нигерия, Эфиопия, Мозамбик, Западная Сахара, Уганда, Чад, Мавритания, некоторые другие страны.

В основе большинства конфликтов лежат причины этнического характера. Это объясняется тем, что этнический состав населения Африки отличается большой сложностью. Этнографы выделяют на этом континенте 300–500 народов (этносов). Особенно осложняет межэтнические отношения в Африке несоответствие политических и этнических границ, в результате которого многие крупные этносы оказались раздробленными на мелкие части. В. А. Колосов в своей книге о политической географии приводит данные о том, что ныне разного рода территориальные споры в Африке касаются примерно 20 % всей территории континента. К тому же 40 % всей протяженности государственных границ здесь вообще не демаркированы; 44 % их проведены по параллелям и меридианам, 30 % – по дугообразным и кривым линиям и только 26 % – по естественным рубежам, отчасти совпадающим с этническими. В какой-то мере к наследию колониализма можно отнести и то, что до сих пор в 17 странах Африки официальным языком считается французский, в 11 – английский, а еще во многих странах они сочетаются с местными языками.

Объяснение: