Поскольку к задаче не прикреплена карта, я буду решать ее по той, которая есть у меня, но постараюсь расписать пошагово, чтобы вы смогли понять ход решения.

Напоминаю, что масштаб показывает, во сколько раз каждая линия, нанесенная на карту, меньше или больше ее действительных размеров, т.е. численный масштаб показывает, что 1 см на карте соответствует столько-то см на местности, например, масштаб 1:100 000, показывает, что 1 см на карте соответствует 1 км в действительности.

Т.е. чтобы найти масштаб, нам нужно определить, сколько сантиметров в действительности соответсвует 1 см на карте.

Ход решения:

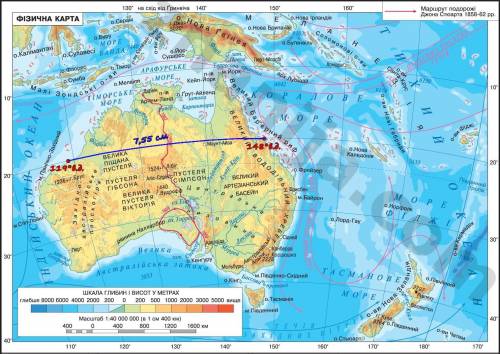

1. На карте по параллели 20° определяем долготу крайних точек (на карте красным):

западная - 119° в.д.

восточная - 148° в.д.

2. Рассчитываем протяженность Австралии в км по параллели 20°, зная (сказано в условиях задачи или указывается на некоторых картах), что длина дуги в 1° по двадцатой параллели составляет 104,6 км

148° - 119° = 29° - протяженность в градусах.

Считаем и переводим в км и см: 29 * 104,6 = 3033,4 км = 303 340 000 см

3. Измеряем расстояние между нашими «крайними» точками с линейки или сантиметра по дуге параллели 20°(на карте синим):

У меня получилось 7,55 см

4. На данный момент у нас есть такие данные:

Расчетная протяженность по параллели 20°: 3033,4 км = 303 340 000 см

Измеренная протяженность по линейке: 7,55 см

Чтобы найти, сколько в 1 см на карте, составляем пропорцию:

7,55 см - 303 340 000 см

1 см - Х см

Х см = 1 * 303 340 000 см / 7,55 см = 40 177 483 см = 401,77 км (округляем).

Что у нас получилось?

Что 1 см на карте соответствует ~ 400 км.

Итого:

Именованный масштаб: в 1 см - 400 км

Численный масштаб: 1:40 000 000

Ну и да! Карта, по которой я делала просчет, действительно имеет масштаб 1:40 000 000.

Хочу обратить внимание, что у вас может быть некоторая погрешность при расчете, это связано с искажениями на картах. Я проводила этот же расчет на другой карте и у меня получилось в 1 см - 330 км, в то время как на карте был подписан масштаб в 1 см - 350 км.

1. Землетрясения. Наиболее частые и сильные землетрясения наблюдаются на Камчатке, Курильских островах, в горах Прибайкалья. Подвержены значительным землетрясениям Большой Кавказ, юго-восточная часть Алтая, Тыва и низовье Лены.

2. Вулканизм. Действующие вулканы в нашей стране есть лишь на Камчатке и Курильских островах, где мощные процессы смятия горных пород в складки и создания молодых горных сооружений активно продолжаются и поныне. Здесь насчитывается около 60 действующих и в 3 раза больше – потухших вулканов. Почти всё время какие-то из вулканов находятся в деятельном состоянии.

3. Среди внешних (экзогенных) процессов формирования рельефа наибольшее влияние на его современный облик оказали древние оледенения, деятельность текучих вод и в районах, покрывавшихся морскими водами, – деятельность моря.

4. Деятельность моря. По берегам морей Северного Ледовитого океана на территории России встречаются неширокие полосы морских отложений. Ими сложены плоские приморские равнины, возникшие при наступлении морей в послеледниковое время. В юго-восточной части Русской равнины морскими отложениями сложена обширная Прикаспийская низменность.

5. Деятельность текучих вод. Текучие воды постоянно изменяют поверхность суши. Продолжается их рельефообразующая деятельность и в настоящее время. Процессы разрушения горных пород и почв текучими водами (эрозионные процессы) особенно энергичны в районах с большим количеством осадков и значительными уклонами поверхности.

6. Процессы, вызванные действием силы тяжести. В районах с сильно расчлененным рельефом большую роль в преобразовании рельефа играет действие силы тяжести. Оно вызывает перемещение обломков горных пород вниз по склонам и накопление их на пологих и вогнутых склонах и предгорьях. В горах при большой крутизне склонов часто происходит перемещение больших масс крупного обломочного материала: каменных глыб и щебня. Возникают обвалы и осыпи. Иногда эти процессы происходят и на равнинах, на крутых склонах речных долин и оврагов.

7. Оползни - смещение (сползание) масс горной породы вниз по склону под действием силы тяжести.

Оползневой рельеф характеризуется бугристой поверхностью, переувлажненностью понижений между буграми. Оползневые процессы усиливаются при землетрясениях, подмывании оползневых склонов водотоками, выпадении обильных осадков и т. д.

8. Эоловые формы рельефа. Эоловые, то есть созданные ветром и названные по имени греческого бога Эола – повелителя ветров, формы рельефа встречаются в засушливых, пустынных районах Прикаспийской низменности, на участках, лишенных растительности и сложенных рыхлыми сыпучими песками. Чаще всего они представлены котловинами выдувания, буграми и барханами – холмами серповидной формы, движущимися со скоростью до 5 м в год.

В южных районах нашей страны – на юге Русской равнины и Западной Сибири, в предгорьях Кавказа, Прибайкалья и Забайкалья – широко распространены рыхлые, пористые горные породы, называемые лёссом.

9. Деятельность человека. Практически вся доступная территории России: котлованы, насыпи, каналы, терриконы, плотины и т. д.