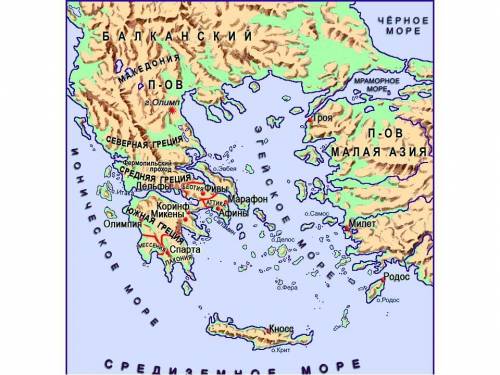

Древнегреческие государства находились на юге Балканского полуострова, островах Эгейского и Ионического морей, западном побережье полуострова Малая Азия. Почти 80% территории Греции занимали горы, плодородных равнин, пригодных для земледелия, было очень мало. Горы и море играли не последнюю роль в становлении хозяйственной и общественной жизни Древней Греции.

На балканском полуострове не было места, которое было бы удалено от моря более чем на 90 км. Все греческие полисы имели выход к морю, а плавая по Эгейскому морю, всегда можно было видеть сушу, будь то материк или остров. С южного побережья Пелопоннеса можно было видеть остров Крит, а оттуда – остров Родос у побережья Малой Азии. Все это развитию кораблестроения и путешествиям греков.

На севере Греции находилась довольно большая равнина, пригодная для земледелия. Здесь выращивали пшеницу, ячмень, фрукты, виноград. На склонах гор греки выращивали оливковые деревья и пасли домашний скот. Северную часть Греции называли Фессалией, в центре находилась Беотия и Аттика, на юге – Элида, Лаконика и Мессения.

В свяи с сильной изрезанностью рельефа строительство дорог на территории Греции было затруднено. Все товары и продукты старались перевозить по морю. Самыми благоустроенными были дороги, соединявшие священные для греков места, например, дорога из Афин в Элевсин, где, согласно легенде, возникли священные мистерии в честь богини плодородия Деметры; дорога из Афин в Дельфы, где находился священный Дельфийский оракул.

Кыпчакское ханство (начало XI века – 1219 год)

Часть Первая.

Этноним «кыпчак» впервые упоминается в древнетюркском руническом памятнике, датируемом 760 годом. В мусульманских источниках кыпчаки впервые отмечаются арабским географом ибн Хордадбехом (IX век) в списке тюркских племён, хронологически относящихся также к VIII веку. После падения Западнотюркского каганата в 656 году значительные группы кыпчаков на севере от Алтайских гор и в Прииртышье под эгидой кимеков составили ядро племенного союза. Однако стремление основных кыпчакских племён к самоопределению привело их в конце VIII века к отделению от кимекской федерации и передвижению на запад от кимеков. Но окончательной независимости кыпчаки не достигли. В IX-X веках история кыпчаков тесно переплелась с историей кимеков. Кыпчаки находились в политической зависимости от кимекского кагана, входили в конфедерацию, а затем в Кимекский каганат.

После падения Кимекского каганата в начале XI века военно-политическая гегемония на территории прежнего расселения кимекских и кыпчакских (куманских) племён перешли в руки кыпчакских ханов. Пришедшая к власти династийная знать кыпчаков стала предпринимать активные действия в южном и западном направлениях, что привело к непосредственным контактам с государствами Средней Азии и юго-восточной Европы. Во второй четверти XI века племенная знать кыпчаков вытеснила огузских джабгу из нижнего и среднего течения Сыр-Дарьи, Приаральских и Прикаспийских степей. С изменением этнополитической ситуации в регионе связано появление в начале второй четверти XI века названия Дешт-и Кыпчак (Степь кыпчаков) вместо бытовавшего до того в письменных источниках «Степь огузов» (Мафазат аль-гуз). Завладев Мангышлаком и прилегающими к нему областями, кыпчаки вплотную подошли к северным рубежам Хорезма.

***

В середине XI века началось движение кыпчакских племён в западном направлении от Итиля (Волги). По мере движения на запад племенной массив куман первым вступил в непосредственные контакты с народами Восточной Европы, в частности Руси, Византии, Венгрии. Историко-географическую область Дешт-и Кыпчака, обнимавшую всю аридную зону от Иртыша до Днестра, условно можно разграничить по Волге на два крупных этнотерриториальных объединения: Западнокыпчакское во главе с династийным родом токсоба и Восточнокыпчакское с правящим ханским родом ель-борили.

Древнегреческую историю специалисты делят на несколько условных периодов:

Крито-микенский период (3000 -1100 гг. до н. э.)

Темные века (1100 - 800 гг. до н. э.)

Период архаики (800 - 500 гг. до н. э.)

Классический период (500 - 336 гг. до н. э.)

Эпоха эллинизма (336 - 30 гг. до н. э.)

Прекрасная природа Эллады, которую много раз воспевали поэты, не была слишком щедрой, особенно для земледельцев. Плодородной земли в Греции немного. Климат здесь засушливый, крупных рек нет, и создать оросительную систему, как в речных цивилизациях Востока, было невозможно. Поэтому земледелие стало основной отраслью хозяйства лишь в некоторых областях страны. Причем по мере развития хлебопашества почва стала быстро истощаться. Хлеба, как правило, не хватало на все население, численность которого со временем возрастала. Более благоприятные условия были для садоводства и скотоводства: греки издавна разводили коз и овец, сажали виноград и оливки. Страна была богата полезными ископаемыми: серебром, медью, свинцом, мрамором и золотом. Но, естественно, этого было недостаточно для того, чтобы обеспечить средства к существованию.