ГЛАША́ТАЙ, -я, м.

1. В старину: лицо, всенародно объявлявшее что-л. На Красной площади глашатаи оповещали народ: царь-де прислал гонца из Александровской слободы с грамотой. Костылев, Иван Грозный.

2. перен.; чего. Высок. Тот, кто (или то, что) провозглашает, утверждает что-л.; провозвестник. [Марья Львовна:] Мы живем в стране, где только писатель может быть глашатаем правды. М. Горький, Дачники.

РА́ТУША, -и, ж.

1. Орган городского самоуправления в России 18 в.

2. В некоторых европейских государствах: орган городского самоуправления, а также здание, где оно помещалось.

Городской совет (горсовет) — орган власти и/или единица административно-территориального деления в городской местности некоторых странах бывшего СССР, а в также в самом СССР.

РОМА́НСКИЙ, -ая, -ое. Возникший на основе древнеримской культуры или тесно связанный с этой культурой. Романская культура. Романский стиль.

Готическая архитектура — период развития западно- и центрально-европейской архитектуры, соответствующий зрелому и позднему Средневековью (с конца XII по начало XVI века). Готическая архитектура сменила архитектуру романской эпохи и в свою очередь уступила место архитектуре периода Возрождения.

Объяснение:

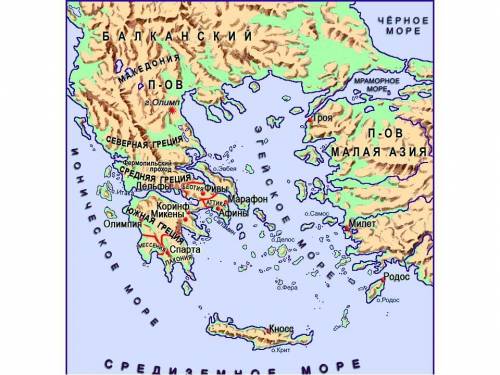

Древнегреческие государства находились на юге Балканского полуострова, островах Эгейского и Ионического морей, западном побережье полуострова Малая Азия. Почти 80% территории Греции занимали горы, плодородных равнин, пригодных для земледелия, было очень мало. Горы и море играли не последнюю роль в становлении хозяйственной и общественной жизни Древней Греции.

На балканском полуострове не было места, которое было бы удалено от моря более чем на 90 км. Все греческие полисы имели выход к морю, а плавая по Эгейскому морю, всегда можно было видеть сушу, будь то материк или остров. С южного побережья Пелопоннеса можно было видеть остров Крит, а оттуда – остров Родос у побережья Малой Азии. Все это развитию кораблестроения и путешествиям греков.

На севере Греции находилась довольно большая равнина, пригодная для земледелия. Здесь выращивали пшеницу, ячмень, фрукты, виноград. На склонах гор греки выращивали оливковые деревья и пасли домашний скот. Северную часть Греции называли Фессалией, в центре находилась Беотия и Аттика, на юге – Элида, Лаконика и Мессения.

В свяи с сильной изрезанностью рельефа строительство дорог на территории Греции было затруднено. Все товары и продукты старались перевозить по морю. Самыми благоустроенными были дороги, соединявшие священные для греков места, например, дорога из Афин в Элевсин, где, согласно легенде, возникли священные мистерии в честь богини плодородия Деметры; дорога из Афин в Дельфы, где находился священный Дельфийский оракул.

Кыпчакское ханство (начало XI века – 1219 год)

Часть Первая.

Этноним «кыпчак» впервые упоминается в древнетюркском руническом памятнике, датируемом 760 годом. В мусульманских источниках кыпчаки впервые отмечаются арабским географом ибн Хордадбехом (IX век) в списке тюркских племён, хронологически относящихся также к VIII веку. После падения Западнотюркского каганата в 656 году значительные группы кыпчаков на севере от Алтайских гор и в Прииртышье под эгидой кимеков составили ядро племенного союза. Однако стремление основных кыпчакских племён к самоопределению привело их в конце VIII века к отделению от кимекской федерации и передвижению на запад от кимеков. Но окончательной независимости кыпчаки не достигли. В IX-X веках история кыпчаков тесно переплелась с историей кимеков. Кыпчаки находились в политической зависимости от кимекского кагана, входили в конфедерацию, а затем в Кимекский каганат.

После падения Кимекского каганата в начале XI века военно-политическая гегемония на территории прежнего расселения кимекских и кыпчакских (куманских) племён перешли в руки кыпчакских ханов. Пришедшая к власти династийная знать кыпчаков стала предпринимать активные действия в южном и западном направлениях, что привело к непосредственным контактам с государствами Средней Азии и юго-восточной Европы. Во второй четверти XI века племенная знать кыпчаков вытеснила огузских джабгу из нижнего и среднего течения Сыр-Дарьи, Приаральских и Прикаспийских степей. С изменением этнополитической ситуации в регионе связано появление в начале второй четверти XI века названия Дешт-и Кыпчак (Степь кыпчаков) вместо бытовавшего до того в письменных источниках «Степь огузов» (Мафазат аль-гуз). Завладев Мангышлаком и прилегающими к нему областями, кыпчаки вплотную подошли к северным рубежам Хорезма.

***

В середине XI века началось движение кыпчакских племён в западном направлении от Итиля (Волги). По мере движения на запад племенной массив куман первым вступил в непосредственные контакты с народами Восточной Европы, в частности Руси, Византии, Венгрии. Историко-географическую область Дешт-и Кыпчака, обнимавшую всю аридную зону от Иртыша до Днестра, условно можно разграничить по Волге на два крупных этнотерриториальных объединения: Западнокыпчакское во главе с династийным родом токсоба и Восточнокыпчакское с правящим ханским родом ель-борили.

Глашатай - Вестник, объявлявший народу официальные известия.

Ратуша - Название зданий городского самоуправления (распространено в Польше, Германии, странах Балтии в начале 19 века)

Городской совет - орган власти, в Западной Европе в российском значении городскому совету соответствует муниципалитет.

Романский стиль (от лат. romanus — римский) — художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) в XI—XII веках (в ряде мест — и в XIII веке), один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее полно выразился в архитектуре.

Главная роль в романском стиле отводилась суровой крепостной архитектуре: монастырским комплексам, церквям, замкам. Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость, располагающиеся на возвышенных местах, господствующих над местностью.

Готическая архитектура — период развития западно и центрально-европейской архитектуры, соответствующий зрелому и позднему Средневековью (с конца XII по начало XVI века). Готическая архитектура сменила архитектуру романской эпохи и в свою очередь уступила место архитектуре периода Возрождения.

Готический стиль зародился во Франции, распространившись впоследствии по всей Западной Европе. Наиболее яркое выражение основные черты этого стиля — изящество, устремлённость ввысь, богатое декоративное убранство — получили в архитектуре соборов, хотя в эпоху господства готики возводились и разнообразные светские постройки. Сам термин «готика» возник в Новое время как презрительное обозначение всего привнесённого в европейское искусство варварами-готами. Термин подчёркивал радикальное отличие средневекового зодчества от стилистики Древнего Рима.

Объяснение: