Продолжая курс Ивана III на консолидацию русских земель, его сын Василий III присоединил к Русскому централизованному государству Псков (1510),Волоцкий удел (1513), Рязанское (ок. 1521) и Новгород-Северское (1522) княжества. Практически в каждом из них был свой монетный двор, чеканивший монету, вес и содержание которой определялись по усмотрению удельного князя.

Унификация денежной системы с сопутствующей ликвидацией монетной регалии уделов стали насущной необходимостью как ввиду быстро растущей торговли с Западом и Востоком (множественность весового содержания и номиналов монет создавали затруднения в расчётах и вели к потерям), так и потому, что монетный хаос благоприятствовал фальшивомонетчикам. Несмотря на периодические их казни, процветали обрезывание монет и подмесь.

Кроме того, активная внешняя политика Василия III требовала немалых расходов казны, и царь подошёл к необходимости осуществить очередную «порчу монеты», то есть понизить её вес. «Состояние казны требовало вновь понизить содержание серебра, найдя равновесную точку между оттоком из страны чрезмерно качественной монеты и народным бунтом в ответ на резкое занижение содержания металла»[1].

Преждевременная кончина Василия III буквально накануне денежной реформы (в декабре 1533 года, в возрасте 54 лет) переложила её проведение на вдову царя, Елену Глинскую, которой на тот момент ещё не было 30 лет. Великая княгиня с успехом справилась и с этой задачей, и с рядом других реформ, пришедшихся на её кратковременное правление в роли регента при малолетнем Иване Грозном. Динамизм преобразований Елены Глинской подтверждает, что их концепция была сформулирована ещё при жизни Василия III, причём уже тогда сама правительница могла активно участвовать в разработке этих реформ в силу своего образования, семейного опыта и связей[1].

Термин «Египет» (Aigyptos) происходит от финикийского «Хикупта» – искаженного египетского «Хаткапта» («Храм Птаха»), названия древнеегипетской столицы Мемфиса. Сами египтяне называли свою страну «Кемет» («Черная земля») по цвету черноземной почвы в Нильской долине в противоположность «Красной земле» (пустыня).

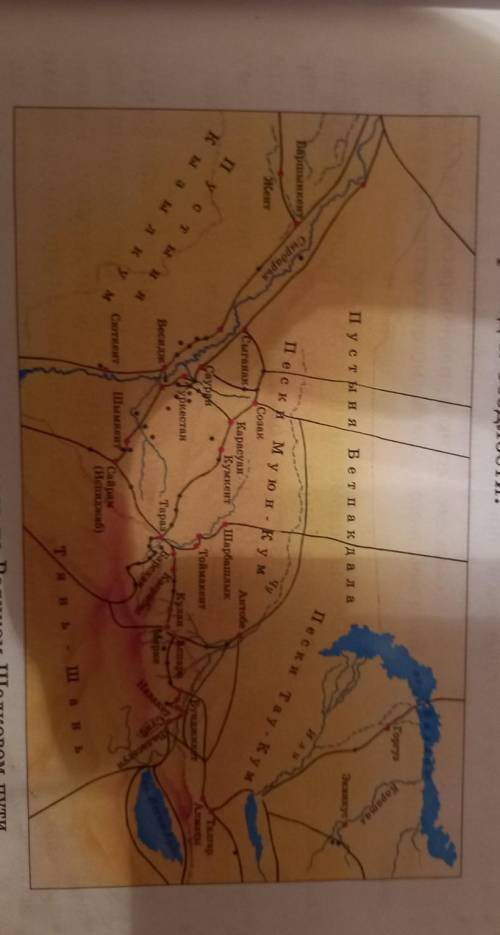

География и природные условия. Египет расположен на северо-востоке африканского континента и связан с Передней Азией Суэцким перешейком. В древности под Египтом понималась долина, образованная нижним течением Нила. С севера Египет ограничивался Средиземным морем, с запада – Ливийским плоскогорьем, с востока – Аравийским (Восточным) нагорьем, с юга – 1-м нильским порогом. Он распадался на Верхний (собственно Нильская долина) и Нижний Египет (область Дельты, широкого устья Нила из нескольких рукавов, своей формой напоминающего треугольник).

Нильская долина представляла собой длинный и узкий оазис (от 1 до 20 км в ширину), запертый с обеих сторон двумя горными цепями и малодоступный на юге (у 1-го порога горные цепи непосредственно подходили к реке); он был открытым только на северо-востоке. Это обусловило относительную замкнутость и самостоятельность древнеегипетской цивилизации.