1. выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти.

2. словянский язык.

3. хорошая кличка, (прозвище)

4. Александр переправился в Малую Азию, начав таким образом войну с Персидской державой. При Гранике он разгромил сатрапов, а при Иссе (333 год до н. э.) — самого царя Дария III, после чего подчинил Сирию, Палестину и Египет

5. с греками

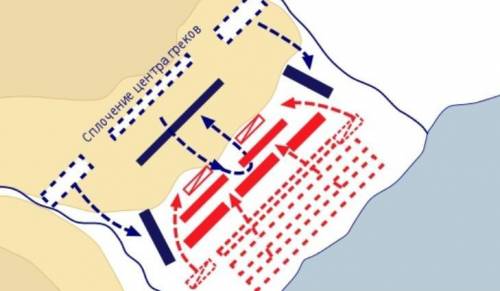

6. ( на Фотке ) В битве при Марафоне персидская армия потерпела сокрушительное поражение. Под руководством Мильтиада союзным войском афинян и платейцев была уничтожена бо́льшая часть армии противника.

7. Александр одержал решающую победу. позже был убит Саками.

После смерти Мухаммед Рахима на хивинский престол вступил его сын Алла-Кул, при котором возобновились длительные войны с казахами юго- запада присырдарьинских степей. В своей политике хивинские правители умело использовали межродовую рознь и вражду и натравливая одни роды на другие, осуществляли свое господство. Для закрепления своего присутствия хивинцами было построено несколько крепостей в низовьях Сырдарьи.

Кокандское ханство появилось в начале XVIH в., когда ряд полукочевых узбекских племен Ферганской долины объединился и создал новое политическое объединение. В 1799 г. к власти пришел Алим, который принял титул хана, и с этого момента Фергана стала называться Кокандским ханством. При Алиме территория Кокандского ханства значительно расширяется за счет захвата кочевий Старшего жуза. Им были завоеваны города Ташкент, Чимкент, Сайрам и т.д. Не ограничиваясь этим, Алим хан разорял окрестности Туркестана и Аулие Аты. При Омар- хане в начале XIX в. на юге Казахстана были построены ряд укреплений: Жана-корган, Ак мечеть, Чим-корган и др. В основном эти укрепления охватывали южное кольцо, но самые северные доходили до Улытау. Попавшие в зависимость от Коканда казахи, платили ряд налогов: зекет- скотоводы, харадж-земледельцы (кеусен) и выполняли ряд повинностей, в том числе и воинскую. Непомерный налоговый гнет, грабежи и разбои, творимые хивинскими и кокандскими чиновниками, вызвали 90лротивление казахов.

Локальные, стихийные выступления казахов вылились в 1858 г. во всеобщее открытое восстание. В марте 1858 г. в районе Аулие Аты, затем от Чимкента до крепостей Мерке и Пишпек недовольство казахских и киргизских крестьян переросло в вооруженное восстание. Восставшие разогнали кокандских налогосборщиков и других чиновников. Высланное из Ташкента войско сняло осаду Аулие Аты, но подавить восстание не смогло. Через некоторое время восставшие снова осадили Аулие Ату, были заняты горные перевалы и дороги. Летом повстанцы контролировали всю территорию Южного Казахстана.

В этих условиях кокандцы были вынуждены пойти на уступки казахам и сменили правителя Ташкента. Продолжающееся наступление русских войск также толкало кокандцев на примирение с повстанцами.

Объяснение:

«Устава на волоки» ― государственный правовой документ («устава») о проведении волочной померы в Великом княжестве Литовском, изданный великим князем Сигизмундом II Августом 1 апреля 1557 года. Из-за недостаточной проработки изначального документа впоследствии к «уставе» принимались дополнения и изменения — 20 октября 1557 года, 20 мая, 20 июня и 20 октября 1558 года[1]. «Устава» содержала в себе принципы, согласно которым должно было быть построено государственное земельное хозяйство во всём Великом княжестве Литовском, хотя первоначально документ касался только западных областей государства[1]. Документ известен в составе 6 книги публичных дел (528 по общему счёту) Литовской метрики.

Документ разрабатывался для великокняжеских владений, но стал общим для всего государства. Согласно ему, опираясь на инвентари, была осуществлена волочная помера также и церковных, и большинства частных владений в центральной и западной частях ВКЛ, в XVII веке ― на восток от Березины[2].

Волочная помера определяла земельные участки ― волоки (от 16,8 до 21,8 га в зависимости от местности), дававшиеся семьям. До «Уставы на волоки» деление на волоки уже проводилось в некоторых великокняжеских владениях в конце 1530-х ― начале 1550-х, затем в 1552―1555 во владениях королевы Боны Сфорца.

«Устава на волоки» носила характер как экономического трактата, так и практического хозяйственного руководства и состояла из 49 статей[1]. Документ не содержит введения, цели проведения реформы в нём не указаны, сам текст и деление на статьи весьма бессистемны[1]. 1-6 статьи содержали перечень обязанностей людей, отправлявшихся на войну. 7-8 статьи ― обязанности сельских старост и войтов, 9-14 статьи определяли статус государственных городов, не имевших магдебургского права, 15-19 статьи определяли повинности крестьян, 20-25 регламентировала создание и функционирование фольварков[3].

Самой большой и главной, по которой, собственно, и названа «Устава», была статья 29, содержащая правила измерения земли на волоки и расселения там крестьян. Остальные статьи определяли отношение к лесным угодьям, рекам и озёрам[4].

В декабре 1557 года в Уставу был внесен ряд поправок. Количество крестьянских повинностей выросло, крестьяне фактически утратили возможность ухода от своего пана.

Даже после внесения поправок инструкция осталось недостаточно точна и всеобъемлюща, в связи с чем проводившие реформу лица постоянно нуждались в разъяснениях из центра[1]. Из-за расхождения теоретических положений «Уставы» и реальной ситуации на местах местным должностным лицам приходилось постоянно отступать от неё, сообразовывая свои действия с местными условиями[1].