Административные реформы 60-90-х годов XIX века.

Завершение присоединения Казахстана к России совпало с реформами в самой России. Отмена крепостного права 1861г., меры, направленные на развитие капиталистических отношений не могли не затронуть Казахстана. Процесс колонизации активизировался, царское провительство решило созвать в Казахстане административное управление, приближенное к российской системе управления. Главной задачей реформы было «добиться слияния киргизских степей с прочими частями России».

Главная причина реформ-это интенсивная колонизация казахских земель, освоение богатых источников сырья и рынка сбыта. Для подготовки реформ в 1865году была образована специальная Степная комиссия, в которую вошли представители минис-ва внутренних дел, военного министерства, местные представители. В задачи комиссии входила выработка проекта реформ. В 1865-1866 годах был составлен проект по управлению казахской степью, в двух документах.

11 июля 1867 года было принято «Положение об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской Областях», а 21 октября 1868 года «Временное положение об управлении в степных областях Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства». Согласно реформам вся территория Казахстана делилась на 3 генерал-губернаторства: Туркестанское, Оренбургское и Западно-Сибирское. Вся полнота военной и гражданской власти сосредотачивалась в руках генерал-губернатора, а туркестанский генерал-губернатор вдобавок имел право вести дипломатические переговоры с Китаем и Ираном. Система управления в Казахстане носила военный характер.

Генерал-губернаторства состояли из областей. В Оренбургское генерал-губернаторство входили: области Уральская и Тургайская; 3ападно-Сибирское: Акмолинская и Семипалатинская; в Туркестанское: Семиреченская и Сырдарьинская. Территория бывшего Букеевского ханства в 1872 года была включена в состав Астраханской губернии, Мангистау под управление Кавказского военного округа, а позже включен в Закаспийскую область.

Областные управления подчинялись губернатору, они состояли из отделов: распорядительного, хозяйственного и судебного. Пограничные области занимались пограничными делами. Области делились на уезды, уезды на волости, волости на административные аулы, которые состояли из нескольких аулов. Административные аулы состояли из 100-200 кибиток; в волости от 1 тыс. до 2 тыс. иногда до 3 тыс. кибиток. Волостные и аульные старшины избирались каждые 3 года тайным голосованием и утверждались вышестоящим начальством.

По реформе судебное устройство в К-не имели несколько уровней. Сохранились суды биев и казиев на основе адата и шариата. Они функционировали на уровне аула. Уездный, военный суды действовали на основе общеимперских законов и занимались делами, как государственная измена, сопротивление властям, порча государственного имущества, убийство должностных лиц.

Реформы устанавливали ежегодный покибиточный сбор на скотоводов, в Туркестанском генерал-губернаторстве – 2 р.75 к., в Оренбургском и Западносибирском – 3 р. Оседлое земледельческое население платило-ушур т. е. одна десятая часть урожая натурой или деньгами.

Положение 1867-1868 годов были «временными», поскольку царское правительство рассчитало ввести их в течение двух лет. Однако они встретили решительное сопративление со стороны местного населения и поэтому этот процесс растянулся на 20 лет.

Самым тяжелым последствием реформы было объявление земли Казахстана государственной собственностью Российской империи. Территориальный принцип административного устройства нарушал традиционное землепользования, тяжелым бременем легли повинности и налоги, ущемлялась в своих правах местная знать.

В завершении проведения административно-территориальной реформы царское правительство 2 июня 1886 года приняло «Положение об управленииТуркестанским краем», а 25 марта 1891 года - «Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями». На основе реформы было образовано 2 генерал-губернаторства: Туркестанское- с центром в Ташкенте, в состав которого входили Ферганская, Самаркандская и Сырдарьинская области, деление областей на уезды в основном сохранилось прежнее (губернии, области, волости, уезды, аулы) и Степное генерал-губернаторство с центром в Омске, куда вошли Акмолинская, Семипалатинская, Семиреченская (которая в 1897 году была передана в состав Туркестанского края), Уральская и Тургайская области. В феврале 1890 года было принято «Временное положение об управлении Закаспийской областью», согласно которому в нее входили 5 уездов, в том числе и Мангышлакский вместе с Красноводским, Ашхабадским, Мервским и т. д.

Учение Мухаммеда родилось в Южной Аравии в 6 веке нашей эры. Данное учение было распространилось в движении ханифов, которые уже давно призывали людей отказаться от язычества и выбрать единого бога. Но по Мухаммуду, исламский бог отличался от других, его называли Аллах.

Учение Мухаммеда началось с проповеди, в которой он говорил о существовании только одного великого Аллаха, которому все должны быть покорны. Мухаммед организовал общину «правопервых». Создание регилиозной общины делалось специально для того, чтобы объединить Медину и Мекку в религиозном плане. Поэтому он составил 75 братских пар. Его учение проповедовало мир, следование законам, единобожие, необходимость соблюдения ритуалов и молитвы, дисциплине.

Объяснение:

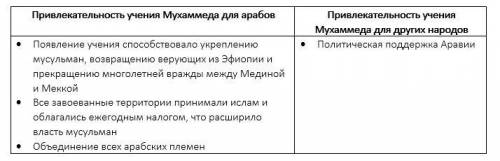

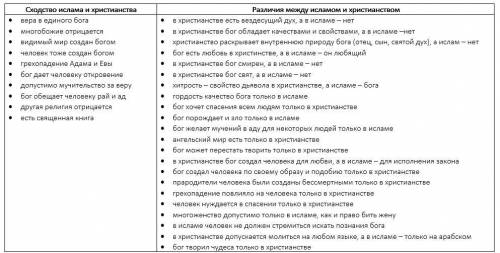

На вопрос о привлекательности, и на вопрос о сходстве и различии ответы в виде таблиц внизу

Внутренняя и внешняя политика казахских ханов в XVII - первой трети XVIII вв.: Казахстан в XVII в. был политически раздробленной страной. Между казахскими жузами не сложилось устойчивых экономических и политических связей. Особенно слабы были связи Младшего и Среднего жузов со Старшим.

Экономическая отсталость Казахского ханства, господство натурального хозяйства, отсутствие внутреннего рынка, упадок городов на юге Казахстана - все это обуславливало невозможность объединения казахских земель в централизованное государство, преодоления раздробленности.

Феодальные усобицы усилились в первой четверти XVII в. Хотя наследовавший Тевеккелю хан Есим (1598 - 1628) заключил с Бухарой мир. Отдельные крупные казахские султаны стали фактически независимыми от хана Есима. Особенно выделялся среди них Турсун-Мухаммад. Он объявил себя ханом в Ташкенте и в знак самостоятельности своего правления стал чеканить там собственную монету и собирал с населения «бадж и харадж» (пошлину и поземельный налог).

Хан Есим на какое-то время вынужден был смириться с действиями Турсун-хана и даже предпринять вместе с ним несколько походов, направленных против мятежного казахского султана Абулая. Отношения двух казахских ханов между тем постепенно обострялись и доходили до военных столкновений. Вражда двух ханов окончилась гибелью Турсун-Мухаммада от руки Есим-хана.

После Есим-хана положение Казахского ханства еще более ухудшилось, ширились феодальные усобицы, джунгары на время захватили часть Семиречья, подчинив кочевавших здесь казахов и киргизов. Хотя бухарские войска заняли Ташкент и теснили казахов, одному из казахских ханов Джангиру удалось убедить бухарского правителя в необходимости военного союза для борьбы с джунгарами. Большую часть своей жизни Джангир был занят отражением набегов джунгаров, в ходе борьбы с которыми он погиб.

В 1680 г, престол ханства перешел к сыну Джангира, хану Тауке (1680 - 1718). Новый хан стремился укрепить свою власть с такой социальной опоры, как бии, составлявшие значительную группы феодального класса. Окружив себя биями, Тауке повел борьбу против старой именитой знати, которая была носительницей сепаратистских тенденций и открыто выступала против ханской власти.

Хан Тауке примерно в 1987 - 1688 гг. вел переговоры с бухарским ханом Субханкули по поводу Ташкента и даже попытался взять город. В Присырдарье ханская власть Тауке была прочной, и Туркестан был его столицей, о которой не раз сообщали русские послы в своих донесениях.

Историческое значение деятельности Тауке-хана: Значительная группа казахских феодалов во главе с ханом Тауке была заинтересована как в развитии среднеазиатско-русской торговли, так и в военно-политической поддержке России. Но этому мешала враждебная Тауке группировка казахских феодалов, стремившихся к ослаблению ханской власти.

И все же Тауке продолжал настойчиво добиваться русско-казахского сближения. Только в 1686 - 1693 гг. он отправил в Россию пять посольств с важными дипломатическими поручениями. Несмотря на трудности, мирные отношения между Россией и Казахским ханством в целом сохранялись.

Выступление в 1698 г. Джунгарского хунтайджи Цеван-Рабтана против Тауке положило начало новой полосе вооруженных столкновений между джунгарскими и казахскими феодальными владетелями. С этого времени экспансионистская политика Джунгарии постепенно превратилась в главную опасность для казахского народа, что ускорило сближение Казахского ханства с Россией, которая была единственной серьезной силой поддержать казахский народ и его от порабощения.