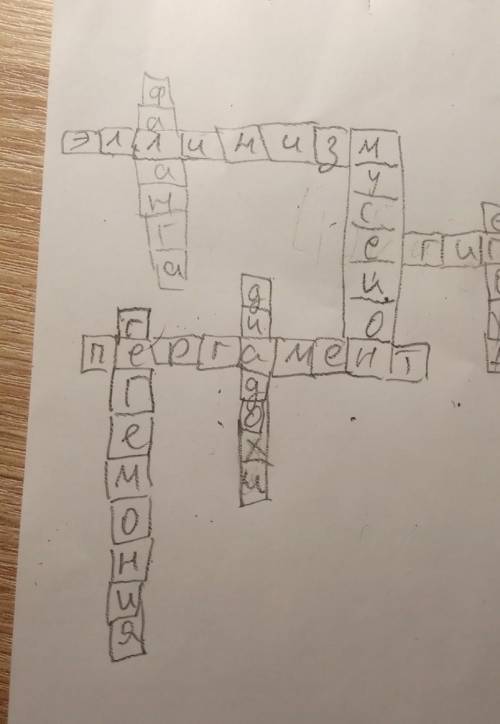

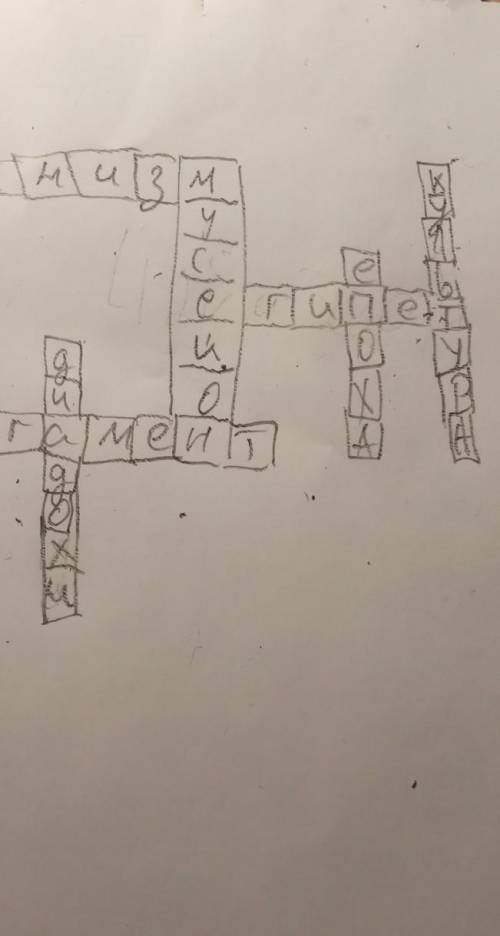

1)мусéйон - религиозный,

исследовательский, учебный и культурный центр эллинизма; храм Муз. Основан в начале III века до н. э. при Птолемее Сотере по инициативе Деметрия Фалерского, находился на государственном обеспечении

2)Пергамент - материал для письма из

недублёной сыромятной кожи животных. Также древние рукописи на таком материале.

3)Диадохи полководцы Александра

Македонского, после его смерти разделившие его империю в ходе серии войн, длившихся с 323 по 301 год до н. э

4)ФАЛАНГА

Сомкнутый строй пехоты у древних греков.

5)Гегемония политическое, экономическое, военное превоCXOACTBO, контроль одного государства над другим. Исторически термин применялся для обозначения главенства самого сильного города-государства из союза греческих ПОЛИСОВ

6)Эллинизм период в истории

Средиземноморья, в первую очередь BOCTOчного, длившийся со времени смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.) до окончательного установления РИМСКОГО Господства на этих территориях, которое датируется обычно падением эллинистического Египта, во главе которого стояли Птолемеи

7)Египет (332 до н. э. — 30 до н.

э.) - период в истории Египта, начинающийся со вхождения в состав державы Александра Македонского. Столицей эллинистического Египта стал основанный Александром город Александрия (Египетская) в дельте Нила,превратившийся в один из основных центров греческой эллинистической культуры.

8)культура, термин, имеющий два СМЫСЛОВЫХ значения: хронологическое

культура эпохи эллинизма и типологическое - культура, возникшая в результате взаимодействия греческих (эллинских) и местных элементов.

9)Эпоха - момент времени, для которого определены астрономические координаты или элементы орбиты. <<Эпоха>> петербургский ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся в 1864—1865 году братьями Фёдором и Михаилом Достоевскими взамен их журнала «Время»

Объяснение: дайте лучший если правильно

Москва стала центром объединения русских земель, потому что:

Москва находилась на перекрестке торговых путей (можно торговать, хорошая экономика)

Относительная защита от нападения с запада и востока лесами и землями других княжеств (никто не нападает, хозяйство спокойно развивается)

Московские князья сумели наладить хорошие отношения с ханами Золотой Орды (ханы редко совершали набеги на Московское княжество)

Московское княжество поддерживала Русская Православная церковь (в Москву переехал митрополит – Москва стала центром веры)

В Московском княжестве не было междоусобиц и дробления

Московские князья проводили продуманную политику. Помимо построения хороших отношений с Ордой, князья покупали земли других княжеств, что расширению территорий

Внутренним содержанием деятельности Екатерины (сообщают нам историки) был рост дворянских привилегий, — но (добавим мы) привилегии высшей элиты, если сравнивать их с возможностями «простого» дворянства, превосходили всё, что только можно себе представить. Хотя формально Екатерина провозглашала себя продолжательницей дела Петра I, вопреки традиций Петра, элита оказалась бесконтрольной.

Формально послепетровское законодательство принесло феодальному сословию немало радостей в виде расширения прав и привилегий. Указом от 1727 года было разрешено отпускать дворянство со службы в имения для приведения хозяйства в порядок. С 1736 году один из сыновей в каждом дворянском роду получил право не служить в армии и посвятить себя хозяйственным занятиям в имении. С того же года дворянин уже поступает в службу не с 15, а с 20 лет и со стажем 25 лет получает право выйти в отставку. Военному служилому сословию указом от 1740 года разрешалось выбирать между военным и статским поприщем. Указ 1746 года закрепил монопольное право дворянства на владение населёнными землями и крепостными. С 1754 года высшее сословие стали официально именовать «благородным». Но каждый раз из всего дворянства наивысшую выгоду получали несколько сотен самых знатных и богатых семейств.

Также получилось и с Манифестом о вольности дворянства. Он был принят 18 февраля 1762 года Петром III: дворянство было освобождено им от обязательного характера государственной службы (как видим, дворяне получили вольность за 99 лет и 1 день до раскрепощения крестьян 19 февраля 1861 года). Через несколько месяцев после своего воцарения Екатерина издала указ о «приведении содержания Манифеста в лучшее совершенство»: она очень невнятно подтвердила факт освобождения дворян и распорядилась проработать статьи, «наивящше поощряющие их честолюбие к пользе и службе Нашей и Нашего любезного отечества».

Императрица заявила, что, по её мнению, «благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к Нам ревность… а по тому и не находим Мы той необходимости в принуждении к службе, какая до сего времени потребна была…». Но, видимо, истинной причиной её небрежения «необходимости в принуждении» было то, что прокормиться иначе, как пойдя на службу, большинство дворян просто не могло. Беднейшие помещики наделы пахотной земли имели в одной или нескольких деревнях, но чаще они владели землёй совместно с другими помещиками, — даже боле того, индивидуальное землевладение было скорее исключением. А. Т. Болотов сообщал, что в конце XVIII века большинство русских деревень принадлежали двум и более помещикам. Нередко село с полутысячей жителей принадлежало тридцати-сорока помещикам, а Гакстгаузену как-то раз показали деревню с 260 крестьянами, принадлежавшую 83 владельцам!