Тарас Андрий

Прямодушный, честный, верный 1. Сыновья Тараса в Академии (Как они учились, как формировался характер) Изобретательный, хитрый, предводитель, умный, другие чувства, скрытный.

Сердится, готов драться, не позволяет смеяться над собой даже отцу. 2. Возвращение домой. (Как Тарас встречает сыновей, как сыновья отвечают на насмешки отца?) Заслуживает насмешливые прозвища “бейбас”, “мазунчик”.

Неловкость, смущен слезами матери. 3. В путь на Запорожскую

Сечь. (О чем они думают?)

Вспоминает панночку

Принимает как должное. 4. На Сечи. (Какое впечатление оказала на них Сечь, нравы.) Испытывает страх, ужас.

Хладнокровный, уверенный, заметны наклонности будущего вождя, казаки шли за ним, как за опытным воином 5. Первые битвы. Как братья проявили себя? Несется как пьяный. Удаль безрассудная. Получает наслажденье, упоенье от битвы. Не заботится о товарищах

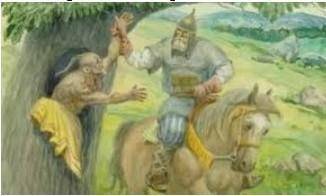

6. Под стенами города. (В бою братья показали большую удаль. Тарас гордится ими. Но в какой момент произошел в душе Андрия перелом?) Пересказ встречи со служанкой панночки. Остолбенел

7. В осажденном городе( Какое впечатление произвел город на Андрия?) Что заставило его остаться) Поражен жертвами голода

Стойко выносит терзания и пытки, умирает как герой. Гибель Остапа славная, геройская (подробный пересказ) 8. Смерть сыновей Тараса.

Объяснение:

Платов — атаман Войска Донского, генерал от кавалерии; Александр I — российский император; Николай I — российский император; «Полшкипер» (искаженное «подшкипер») — моряк с английского судна; Чернышев — граф, военный министр; «Мартын-Сольский» (Сольский) — доктор медицины, тайный советник; «Кисельвроде» (Нессельроде) — граф, государственный канцлер

То есть основной чертой характера генерала Платова в "Левше" можно считать его патриотизм, уверенность в превосходстве русских мастеров и русского народа над иностранцами.

Объяснение:

Былины занимают особое место в русском фольклоре. Своим патриотическим содержанием (любовь к родине изображается в них, как самое возвышенное и сильное чувство) они перекликаются с нашим временем и имеют огромное воспитательное значение.

Задача учителя - развить у учащихся чувство уважения и любви к богатырям, защитникам родины.

На первом уроке учащиеся знакомятся с былинами, как одним из видов устного народного творчества, с содержанием былины "Илья Муромец и Соловей Разбойник".

Работу над темой можно начать c повторения известных учащимся сведений о сокровищнице народной мудрости - устном народном творчестве, углубления знаний учащихся об основных видах устного народного творчества. Ребята называют песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки.

Сообщая о былинах, об их исторической основе, времени создания, учитель должен психологически подготовить учащихся к восприятию сказаний о подвигах богатырей, об их величии и красоте: не княжеское войско освобождало родную землю от вражеской силы, а богатыри, которым приписывалось то, что совершал весь русский народ. Разъяснить, что в отличие от сказок, в былинах воспеваются исторические события "давно минувших дней", ставшие преданиями.

Затем можно перейти к рассказу о былинном герое Илье Муромце, сыне крестьянском, которого народ сделал самым сильным и главным среди других богатырей. Былин о нем сохранилось больше, чем о ком-либо другом. Учащиеся называют знакомые им былины об этом богатыре: "Исцеление Ильи Муромца", "Илья Муромец и Соловей Разбойник", "Илья Муромец и Идолище Поганое", "Илья Муромец и Калин-царь", "Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром", "Три поездки Ильи Муромца" и др. В них представлена вся поэтическая биография богатыря, подчеркивается, что он "крестьянский сын", утверждается его независимость от княжеской воли.

Можно предложить учащимся рассказать, что они знают об этом герое, а затем самому изложить историю исцеления и боевых подвигов Ильи Муромца.

Былина об "Илье Муромце и Соловье Разбойнике" рассказывает о первом подвиге богатыря.

Перед чтением былины необходимо сообщить следующее: текст ее записан со слов сказителя более ста лет тому назад, говорится в ней о далеком поэтому в былине много устаревших слов; записана былина на севере, поэтому в ней встречаются диалектные слова и выражения северного края (не хоть, не мошъ, спущал, стрелил и т. д.). Один из песенных жанров фольклора - былины - сказываются речитативом (в древности исполнялись в сопровождении гуслей), поэтому произношение многих слов подчиняется былинному стиху ("А подъехал как ко силушке великой" и др.). Чтение былины сопровождается комментариями: разъясняется смысл устаревших слов и диалектных выражений, отдельных образов и картин, даются исторические справки.

В заключение урока учащиеся обмениваются впечатлениями о прочитанном и отвечают на вопросы.

Задание на дом: приготовить близкий к тексту пересказ былины и дать развернутый ответ на вопрос: