На долю Николая Заболоцкого впало много испытаний, одним из которых стала тюрьма и последующая сибирская ссылка. Однако в 1946 году поэт вернулся в Москву, был восстановлен в Союзе писателей и получил возможность открыто публиковать свои стихи. Тем не менее, Заболоцкий не мог сказать, что он по-настоящему счастлив, так как понимал – какая-то незримая часть его души осталась в далеком И в этот мир для него уже нет возврата, потому что он существует лишь в воспоминаниях. Вместе с тем, поэт постоянно задается вопросом о том, так ли остро чувствуют другие люди то, что происходит в окружающем их мире. Он надеется, что где-то на свете существует родственная душа, такая же ранимая и романтичная, которой так же одиноко во Вселенной.

Вечер – излюбленное время суток Заболоцкого, который считает, что сумерки создают особый настрой, мечтательный и возвышенный. Однако в стихотворении «Когда вдали угаснет свет дневной…», написанном в 1948 году, сквозят не только романтика, но и тоска. Автору действительно одиноко в этом мире, который был далеко не всегда к нему благосклонен. Потому он признается: «В который раз томит меня мечта». О чем же именно думает в эти минуты поэт? О том, что где-то на краю планеты есть точно такой же сад, над которым опускается вечер. И точно такой же одинокий человек, наблюдая, как « в черной мгле, склоняющейся к хатам» догорает уходящий день, ищет сочувствия и сострадания. Нет, Заболоцкий не хочет, чтобы его жалели, потому что он сам выбрал свою судьбу, когда решил связать жизнь с поэзией. И именно стихи привели этого удивительного и тонко чувствующего автора на тюремные нары, так как далеко не все нравилось Заблоцкому в том обществе, к которому он принадлежал. Но поэт готов был нести свой крест, надеясь лишь на то, что найдутся люди, которые смогут понять и по достоинству оценить его стихи, достаточно сложные для восприятия и порой даже представляющие собой настоящую головоломку. Заболоцкому кажется, что одним из таких людей должен быть непременно поэт, который в этот самый момент стоит одиноко в саду и чувствует ту тоску и боль, которые испытывает автор. Но парадокс заключается в том, что этим человеком может быть лишь сам Заболоцкий, такой, которому суждено было прожить иную жизнь. Именно с самим собой, иным и действительно счастливым, поэт смог бы найти общий язык, но это невозможно, потому что изменить никому не под силу. Даже литературному гению, какой бы сильной ни была его мечта.

16 мая молодой человек делает в своём журнале следующую запись: «В продолжение двух дней мои дела ужасно продвинулись». Что же это за дела? Он занят тем, что влюбляет в себя княжну из желания развеять скуку, досадить Грушницкому или бог знает из какого другого. Ведь даже он сам не понимает, зачем он это делает: Мери, считает Печорин, он не любит. Главный герой верен себе: ради развлечения он вторгается в жизнь другого человека.

«Из чего же я хлопочу?» - спрашивает он себя и отвечает: «Есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души!» Это же эгоизм! А кроме страданий он ничего не может принести ни Печорину, ни окружающим.

Комедия, задуманная Печориным, превращается в трагедию. Защищая честь оклевётанной Мери, он вызывает Грушницкого на дуэль. И здесь, на дуэли, он проводит такой эксперимент над юнкером, на который решится далеко не каждый. Он стоит под дулом пистолета, желая проверить, насколько Грушницкий подчинён злу, хватит ли у него сил и подлости убить безоружного (мы ведь знаем, что пистолет молодого человека не был заряжен). Чудом он остаётся в живых. Однако оказывается вынужденным убить юнкера. Грушницкий погибает.

Итак, в «Княжне Мери» нам раскрывается душа человеческая. Мы видим, что Григорий Александрович Печорин - человек противоречивый, неоднозначный. Сам он перед дуэлью говорит: «Одни скажут: он был добрый малый, другие - мерзавец. И то и другое будет ложно». И действительно, эта повесть нам показывает и хорошие качества молодого человека (поэтичность натуры, незаурядный ум, проницательность) и плохие черты его характера (ужаснейший эгоизм). И действительно, настоящий человек не бывает исключительно плохим или хорошим.

Эта глава играет главнейшую, центральную роль в романе, так как позволяет нам самим (без каких-либо посредников, как в первых двух повестях) проследить развитие характера главного героя, узнать о формировании его натуры, «себялюбивой и сухой», как сказал бы А.С. Пушкин. Об этом мы узнаём из его исповеди Мери: молодой человек признаётся ей, что такое вот общество Грушницких сделало из него «нравственного калеку». Видно, что эта «болезнь» прогрессирует: изнуряющее чувство пустоты, скуки, одиночества всё больше овладевает главным героем. В конце повести, уже находясь в крепости, он уже не видит тех ярких красок, которые так радовали его на Кавказе. «Скучно»,-заключает он.

«Княжна Мери» показывает нам истинную трагедию Григория Печорина. Ведь такую недюжинную натуру, огромную энергию он тратит на пустяки, на мелкие интриги. Это ли не трагично?!

Все основные вопросы романа - социальные, психологические и философские - поднимаются именно в этой повести (вот почему она занимает центральное положение в романе) и плавно переходят в завершающую новеллу «Фаталист», где герой снова пытается решить важную загадку: в чём истинное предназначение человека, каков смысл бытия, какую роль в жизни человека играет свобода, судьба, вера. Становится понятно, что своим поведением Печорин во многом обязан отсутствию нравственных заповедей, выработанных верой в какую-то высшую идею.

Таким образом, читая роман, мы понимаем. Что Григорий Александрович Печорин как бы поднёс зеркало ко всему своему поколению. Я думаю, что неплохо бы и нам посмотреться в это зеркало, тем более, что и мы ведь живём в то время, когда, разрушив старые принципы, ещё не выработали новые, когда царят разочарование и безверие. Не теряем ли мы человеческого облика? Не становимся ли «нравственными калеками»? На эти вопросы найти ответ роман «Герой нашего времени» и особенно повесть «Княжна Мери», ведь, как мы видим, она действительно занимает центральное место в романе.

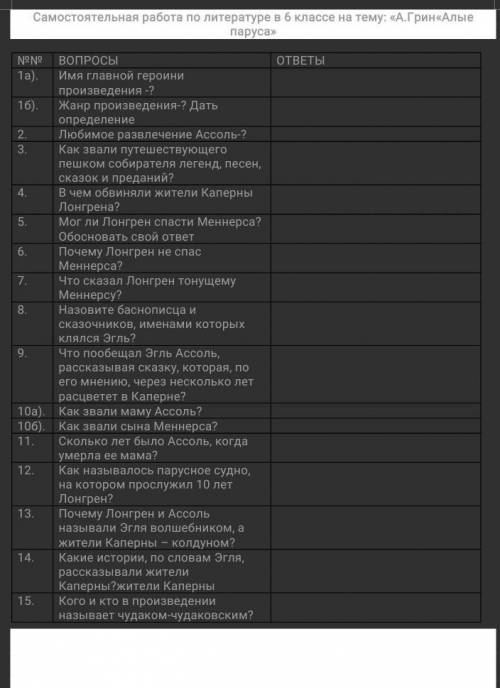

1) Ассоль.

2) Феерия – театральное или цирковое представление сказочного содержания, требующее пышной постановки и сценических эффектов.

3) Забраться на колени к отцу, трогать различные части игрушек

4) В смерти Меннерса.

5) Да, мог , но он не бросил ему канат, тот утонул.

6) Лонгрен не мог простить Меннерсу смерть жены.

7) - Она так же просила тебя, Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!

8) Эзоп, Гримм, Андерсен.

10) а) Мери.

б) Хин.

11) 8 месяцев.

12) «Орион».

13) Отец и дочь верили в волшебство, а жители Каперны считали, что Эгль заколдовал их.

14) Истории о хитрых мужиках и солдатах

15) Нищий называет Лонгрена чудаком-чудаковским

Надеюсь