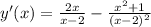

График к задаче на рисунке в приложении.

ДАНО Y=(x²1)/(x-2)

ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Область определения.

x-2 ≠ 0, Х≠ .

Х∈(-∞;2)∪(2;+∞)

2. Вертикальная асимптота: Х= 2.

3. Пересечение с осью Х. x² +1 = 0. x1 = -1

4. Пересечение с осью У.

Y(0) = (0²+1)/(0-2) = -1/2.

5. Наклонная асимптота. k = lim(Y(x)/x)

Уравнение асимптоты: Y = x +2.

6. Проверка на чётность.

Y(-x) ≠ Y(x). Y(-x) ≠ - Y(x)

Функция ни четная ни нечетная.

7. Поведение в точке разрыва.

lim(->2-) Y(x) = -∞.

lim(->2+) Y(x) = +∞

8, Первая производная.

6. Локальные экстремумы

x1 = 2-√5 (≈0.24) , x2 = 2+√5 (≈4.24)

Максимум - ? . Минимум - ?.

7. Участки монотонности функции.

Возрастает Х∈(-∞;x1)∪[(x2;+∞).

8. Вторая производная

Точка перегиба - х = 2.

9. Выпуклая - "горка" - Х∈(-∞;2)

Вогнутая - "ложка" - Х∈(2;+∞)

Кроме гладкой холстины деревенские мастерицы выполняли и ткани с узором. Техника тканья при этом усложнялась. Материалом для ткачества служила пряжа, которую получали изо льна и конопли, а также из овечьей и козьей шерсти. Пряжу часто окрашивали домашним в разные цвета и тогда узорные ткани получались особенно нарядными.

Родоначальницей ткачества можно считать Азию, именно там был обнаружен первый ткацкий станок. Сырьем для нитей служила шерсть животных и волокна различных растений, а также натуральный шелк.

По всей Азии стали применять ткацкие станки. Ткачи быстро научились украшать свои изделия разными узорами, которые сплетались из разноцветных нитей. Одновременно человек стал раскрашивать ткани соком различных растений. Так ткачество превратилось в искусство.

Ткачество было известно не только народам Европы и Азии. В Америке его знали уже древние инки. Изобретенное ими искусство ткачества сегодня сохранилось у индейцев из Южной Америки.