Дать определение индуизму трудно из-за широты спектра объединяемых им традиций и верований. Как правило, общим термином «индуизм» называют семейство разнородных традиций, принимающих авторитет Вед[10]. В то же самое время принадлежность какой-либо традиции к индуизму не зависит от её древности или от того, насколько её вероучение и религиозные практики действительно основаны на Ведах[10]. Некоторые течения, относимые к сфере индуизма, вообще не признают Веды откровением[17]. Они основываются на собственных писаниях и традициях, но при этом почитают тех же богов и следуют основным морально-этическим постулатам индуизма. Таким образом, индуизм не может рассматриваться как «категория» в классическом понимании этого слова: когда объекты однозначно либо принадлежат к ней, либо нет. Не являясь единой религией, индуизм представляет собой семейство религий и традиций. В индуизме отсутствует унифицированная система верований и общая доктрина[10]. Нет в нём также централизованного органа управления. В истории индуизма, в отличие от других мировых религий, не было какого-то одного основателя[11]. Несмотря на это, индуизм обладает своей собственной уникальной формой и чертами, выделяющими его в отдельную религию[10]. Индуизм часто сравнивают с баньяновым деревом, постоянно пускающим новые корни, которые со временем превращаются в стволы, также пускающие побеги[10]. Этот пример наглядно показывает не только разнообразие индуизма, но и взаимосвязь, существующую между его различными течениями[10].

По мнению британского востоковеда Роберта Ч. Зенера, «вполне возможно быть достойным индуистом вне зависимости от личного мировоззрения, которое может тяготеть к монизму, монотеизму, политеизму или даже атеизму»[18]. Зенер даже доходит до утверждения, что индуизм — это религия, которая не нуждается в существовании или несуществовании Бога или богов[19]. Более определённо, индуизм может рассматриваться как совокупность трёх главных течений: одно придаёт особое значение личному творцу или богу, второе акцентирует внимание на имперсональном Абсолюте, третье основывается на плюралистичности и неабсолютности[20].

Брюллов Карл Павлович (1799—1852) - русский художник, живописец, представитель романтизма.

Родился 23 декабря 1799 г. в Петербурге. В девять лет Брюллов стал учеником Академии художеств. Окончив в 1821 г. академический курс и получив за библейскую композицию «Явление Аврааму трёх ангелов у дуба Мамврийского» золотую медаль.

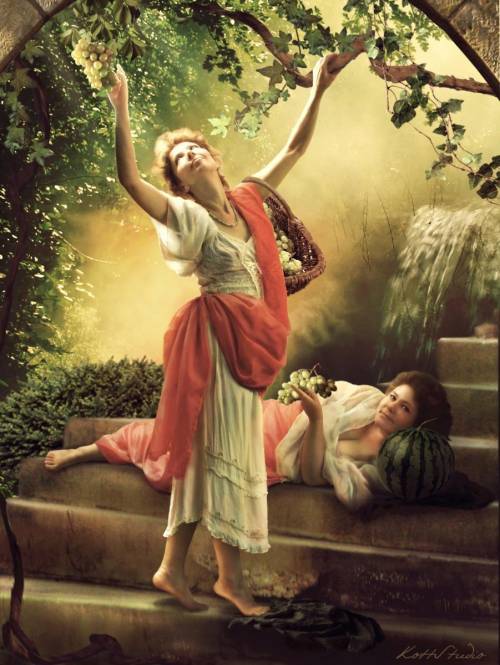

В 20-х гг. XIX в. живописец создал ряд ныне хорошо известных бытовых картин: «Итальянское утро» (1823 г.), «Итальянский полдень» (1827 г.), «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя» (1828 г.). После посещения раскопок древнего города Помпеи, погибшего в 79 г. н. э. при извержении вулкана Везувия, Брюллов начал работу над своим главным произведением — «Последний день Помпеи» (1830—1833 гг.).

Весной 1849 г. Брюллов уехал за границу на лечение. Ему не суждено было вернуться на родину. Умер 23 июня 1852 г. в местечке Марчано близ Рима.

КАРТИНЫ↓↓↓

1. «Итальянское утро»

2. «Итальянский полдень»

3. «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя»

4. «Последний день Помпеи»

История церковного пения корнями уходит в глубокую седую древность. Пример подал сам Христос, когда, после Тайной вечери, «воспев», отправился на Елеонскую гору в сопровождении своих учеников. «Пойте Богу нашему, пойте» – говорится в псалме, и основанная самим Господом, существующая более двадцати веков, Церковь сохранила традицию песенного восхваления Творца. В житиях святых нередко читаем о том, как благочестивые старцы и отроки сподобились видения поющих Ангелов. Как гласит легенда, святой Игнатий, прозванный Богоносцем, передал услышанный образ пения церкви в Антиохии. Дошедшая до нас Трисвятая песнь «Святый Боже, Святый Крепкий…» «родилась» в V веке н. э., как утверждает церковное предание, после землетрясения в Константинополе, когда некий отрок слышал ангельский хор. Невероятно глубокий смысл этой древней молитвы заключается в том, что земная и Небесная церкви соединяются во время богослужения, и Господь посылает своё благословление молящимся людям. КАК НА РУСИ ПОЯВИЛСЯ ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ? История церковного пения на Руси начинается в X столетии, когда князь Владимир пригласил в Киев греческое духовенство и духовных распевщиков. Они-то и «привезли» с собой так называемый знаменный распев. Процесс становления знаменного русского осмогласия, начавшийся в XII веке, завершился только к началу XVI столетия. Стоит отметить так же, что именно на основе осмогласия создаются такие «ноу-хау» церковно-песенного искусства, как путевое, строчное и демественное пения. Именно в XVII веке происходит своеобразный расцвет русского знаменного пения, после чего, как, наверное, и в любом виде искусства, наблюдается довольно длительный застой, а затем и спад. ОТ ЗНАМЕННОГО РАСПЕВА К ПАРТЕСНОМУ ПЕНИЮ Польское влияние на русское церковное пение неоспоримо. Однако, отношения между католическими и православными христианами отнюдь не были тёплыми, и, вследствие борьбы с унией, православные киевские братства разработали принципиально новый тип пения, отличающийся от звучания католического органа. Начиная со второй половины XVII столетия, происходит переход от знаменного распева к партесному. Патриарх Никон весьма активно распространению партесного пения, которое исполнялось под руководством белорусских и киевских регентов. Главным отличием пения приглашенных киевских «спиваков» было то, что их стиль казался гораздо более мягким и мелодичным, нежели у «московитов». Записывались песнопения, опять же, по-киевски, то есть, с нотации, ставшей классической – пятилинейной. Ноты, так называемое «киевское знамя», были квадратными, а вот крюковая нотация из церковного обихода постепенно уходила, и вскоре совсем сошла на нет. Официальным «днем рождения» партесного пения принято считать 1668 год, когда запрет многоголосного пения в русской церкви был, наконец, отменён. Немаловажную роль в развитии этого пения на Руси сыграл видный музыкант Николай Павлович Дилецкий. На основе его теории русские церковные распевщики быстро постигли основы нового искусства. ЦЕРКОВНАЯ МУЗЫКА В СТИЛЕ КЛАССИЦИЗМА В XVIII веке начался уже новый этап церковного песнопения, стиль которого сформировался под влиянием итальянских композиторов. Так, Джузеппе Сарти несколько «модернизировал» древнюю песнь-гимн Медиоланского епископа Амвросия «Тебе Бога хвалим». Под влиянием Сарти песнь приобрела не только пышность («премьера», состоявшаяся в 1789 году, сопровождалась выстрелами из пушек), но и итальянскую изящность. Замечательными последователями итальянской школы были такие видные композиторы, как М.С. Березовский, А.Л. Ведель, создатель первого государственного гимна “Коль славен наш Господь в Сионе” Д.С. Бортнянский и С.А. Дегтярёв. Да, история церковного песнопения показывает то, что «дуновению времён» оказалась подвластна и церковь, и только после вмешательства императора Павла I из церковного «репертуара» были исключены облегчённые “мирские” композиции. Но традиция духовного концерта жива и ныне. По окончании Литургии хор часто исполняет современный псалом «Слава Богу за всё», в котором некий «мудрый и опытный старец» ласково учит, что все мы находимся под присмотром у Бога, и следует доверить Ему свою жизнь. Потому как Он попускает наши скорби и страдания исключительно для нашего же

Объяснение: