Дать определение индуизму трудно из-за широты спектра объединяемых им традиций и верований. Как правило, общим термином «индуизм» называют семейство разнородных традиций, принимающих авторитет Вед[10]. В то же самое время принадлежность какой-либо традиции к индуизму не зависит от её древности или от того, насколько её вероучение и религиозные практики действительно основаны на Ведах[10]. Некоторые течения, относимые к сфере индуизма, вообще не признают Веды откровением[17]. Они основываются на собственных писаниях и традициях, но при этом почитают тех же богов и следуют основным морально-этическим постулатам индуизма. Таким образом, индуизм не может рассматриваться как «категория» в классическом понимании этого слова: когда объекты однозначно либо принадлежат к ней, либо нет. Не являясь единой религией, индуизм представляет собой семейство религий и традиций. В индуизме отсутствует унифицированная система верований и общая доктрина[10]. Нет в нём также централизованного органа управления. В истории индуизма, в отличие от других мировых религий, не было какого-то одного основателя[11]. Несмотря на это, индуизм обладает своей собственной уникальной формой и чертами, выделяющими его в отдельную религию[10]. Индуизм часто сравнивают с баньяновым деревом, постоянно пускающим новые корни, которые со временем превращаются в стволы, также пускающие побеги[10]. Этот пример наглядно показывает не только разнообразие индуизма, но и взаимосвязь, существующую между его различными течениями[10].

По мнению британского востоковеда Роберта Ч. Зенера, «вполне возможно быть достойным индуистом вне зависимости от личного мировоззрения, которое может тяготеть к монизму, монотеизму, политеизму или даже атеизму»[18]. Зенер даже доходит до утверждения, что индуизм — это религия, которая не нуждается в существовании или несуществовании Бога или богов[19]. Более определённо, индуизм может рассматриваться как совокупность трёх главных течений: одно придаёт особое значение личному творцу или богу, второе акцентирует внимание на имперсональном Абсолюте, третье основывается на плюралистичности и неабсолютности[20].

Брюллов Карл Павлович (1799—1852) - русский художник, живописец, представитель романтизма.

Родился 23 декабря 1799 г. в Петербурге. В девять лет Брюллов стал учеником Академии художеств. Окончив в 1821 г. академический курс и получив за библейскую композицию «Явление Аврааму трёх ангелов у дуба Мамврийского» золотую медаль.

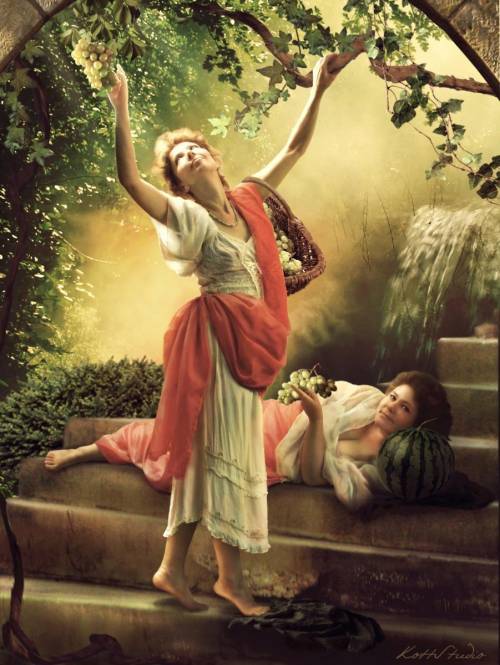

В 20-х гг. XIX в. живописец создал ряд ныне хорошо известных бытовых картин: «Итальянское утро» (1823 г.), «Итальянский полдень» (1827 г.), «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя» (1828 г.). После посещения раскопок древнего города Помпеи, погибшего в 79 г. н. э. при извержении вулкана Везувия, Брюллов начал работу над своим главным произведением — «Последний день Помпеи» (1830—1833 гг.).

Весной 1849 г. Брюллов уехал за границу на лечение. Ему не суждено было вернуться на родину. Умер 23 июня 1852 г. в местечке Марчано близ Рима.

КАРТИНЫ↓↓↓

1. «Итальянское утро»

2. «Итальянский полдень»

3. «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя»

4. «Последний день Помпеи»

Несмотря на изменчивую и противоречивую обстановку в России, отечественные художники 20 века внесли свой неповторимый отпечаток в историю русского и в последствии советского изобразительного искусства. В первые 3 десятка лет начала века многие художники с азартом пытались создать что-то необычное и новое, каждый творец стремился внести свою уникальную лепту в развитие своего творчества. В это время набирает популярность беспредметная живопись, иногда в скушных и не совсем понятных простому обывателю красках Малевича и Кандинского.В начале 1920-х годов на смену различным экспериментам и смелым композиционным и дизайнерским решениям приходит конструктивизм. Приветствуется практичность в дизайне и революционный реализм в живописи во благо нового веяния - социализма. Не смотря на бурную пропаганду поиск новизны продолжался, как и раньше, художники экспериментируют, но у многих есть чувство тревоги, это не на долго. Некоторые (в их рядах Серебрякова) все еще выезжают за рубеж. Еще 10 лет художники смогут воплощать (или хотя бы пытаться) в своих полотнах собственные идеи и начинания.Но, уже на исходе 1920-х г. любое проявление самовыражения запретят. Авангардистов начинают вытеснять из творческой жизни, а несогласных поддают репрессиям. Теперь каждая картина должна пропагандировать коммунизм и советскую идеологию, зарождается новоиспеченный жанр – социалистический реализм. Художникам оказавшись в нелицеприятных условиях такого непростого времени приходилось трудиться во славу социализма, создавая полотна о обычной жизни трудового пролетариата и колхозников.В 1932 году появляется Союз художников, а искусство разделяется на официальное и неофициальное. Каждый художник, если он хочет иметь возможность выставить свои работы, должен писать картины в жанре соцреализма. Остальные жанры просто запрещены, их представители не принимаются в «Союз», а работы не допускаются ни к одной выставке. Фамилии «неугодных» художников нигде не числятся, власть делает все, чтобы вычеркнуть их из мира искусства. Фактически, у живописцев остается три пути: примкнуть к власти и начать рисовать и писать картины про необходимую социдеологию, продолжить творить, и перебиваться неофициальными выставками; или, попытаться найти компромисс.Некоторые живописцы пытаются продолжить эксперименты, но просто не выдерживают давления. «Официальные» художники вытесняют представителей других жанров, они пользуются привилегиями «Союза», и неплохо зарабатывают на жизнь. Представителям же неофициальных жанров приходится подрабатывать росписью, рисовать иллюстрации, или тратить свой талант, как художник оформитель, на оформление залов, писать революционные плакаты. Худшего для творческой личности не придумаешь. Имена большинства «борцов» даже не сохранились до нашего времени.Появляются и яркие представители соцреализма, которые работают в жанре не по принуждению, а по идейным соображениям. Такие художники 20 века, как Сергей Герасимов и Татьяна Яблонская посвящают себя работе, которая позволяет им заработать и прославиться. А Федор Решетников не только поддерживает социальный реализм, а жестко критикует и даже высмеивает представителей других жанров (в особенности, картиной «Тайны абстракционизма»).Очень примечательны картины Врубеля, который в своих сюжетах часто обращался к мифическим историям («Демон поверженный», «Шестикрылый серафим»). Этот период искусствоведы называют «серебряным веком» русской культуры.Большинство живописцев находит компромисс: они входят в Союз художников, время от времени пишут портреты известных личностей, рисуют тематические полотна или заказные сценарии, но свободное время посвящают нейтральным темам. Среди таких художников Василий Бакшеев, Борис Кустодиев, Константин Юон. Ярким примером можно считать Аркадия Пластова. Даже после смерти его считают официальным художником, но темой большинства его картин остаются сельские пейзажи, жизнь колхозников и простых людей.Мнение искусствоведов касательно «советского» периода довольно неоднозначно. Одни критикуют живописцев за слепое прославление коммунизма и его вождей, ну потому что, сегодня это можно, да и не опасно. Другие с пониманием пытаются оправдать творцов, у которых просто не было выбора, а третьи называют истинными шедеврами редкие уцелевшие работы подпольных художников, из которых сохранились только единицы. Но, как бы там ни было, неоспоримым остается одно: истинный талант пробивался всегда. Даже типичные художники 20 века, отдавшие себя социальному реализму, создавали картины, ставшие шедеврами мирового уровня.

от меня:

пойдет?:>