1)Этот закон отражает существование тесных связей в биосфере между живыми организмами и физико-химическими свойствами окружающей природной среды. Любое изменение в качестве физико-химического состояния природной среды передается как внутри экосистемы, так и между ними, влияет на их развитие и биосферы в целом. В качестве примера можно привести ситуацию, сложившуюся в экосистеме Азовского моря. Всего полвека назад продуктивность Азовского моря была в 1,5 раза выше, чем Северного, в 8 раз – Балтийского и в 25 раз – Черного. Кроме того, в Азовском море вылавливали ценные осетровые породы рыб. Но в связи с использованием стока Дона и Кубани для орошения и других хозяйственных нужд возросла соленость воды. Это привело к нашествию черноморских медуз, которых раньше здесь вообще не было. Это нарушило экологическое равновесие Азовского моря. Медузы поедали планктон, которым раньше питалась мелкая рыба, бывшая, в свою очередь, пищей для гораздо более крупных рыб. Уловы ценных пород упали с обычных 90000 т до 5700 т.

2)Необходимость экологического нормирования вызывается порой весьма заметными различиями в реакции на одни и те же воздействия у человека и у некоторых представителей животного и растительного мира. Зачастую санитарно-гигиеническая норма ПДК, защищающая человека от воздействия того или иного вредного вещества, является недостаточно строгой и не защищает от воздействия этих веществ некоторые виды растений и животных, а следовательно, и экосистему в целом.

При этом подход к выработке норм допустимых воздействий на экосистемы, к определению предельно допустимых нагрузок на природные объекты должен отличаться от санитарно-гигиенического подхода, который не допускает никакого вредного воздействия и никакого ущерба даже по отношению к отдельному организму. Как уже отмечалось, с точки зрения защиты экосистем потеря отдельной особи не является опасной при условии сохранения стабильности системы, ее разнообразия, продуктивности.

3)Применение экологических знаний в рыболовстве и рыбоводстве. Для любого вида животного существует оптимальный уровень его добычи, который обеспечивает максимальную прибыль без ущерба для популяции. Экологически правильная организация промысла требует соблюдения равновесия между количеством ежегодно вылавливаемой рыбы и той частью популяции, которая вступает в репродуктивный период. Использование сведений о возрастном составе популяции рыб позволяет без ущерба для численности вида вылавливать и незрелых особей.

Превышение максимально возможной добычи приводит сначала к уменьшению размеров разового улова, а затем к перелову, т. е. к сокращению численности популяции. Понятно, что знание закономерностей изменения численности потомков очень важно для рациональной эксплуатации любой популяции животных.

Продуктивность рыбы в озерах и искусственных водоемах зависит от того, беден или богат водоем пищевыми ресурсами, от температуры воды, вида рыб и положения вида в цепи питания. Есть рыбы (например, лосось), которые обитают в холодных водах, где кормовые запасы малы. Понятно, что продуктивность этого вида низка. Низка продуктивность также тех рыб, которые образуют четвертое или пятое звено в цепи питания. Пятое звено (например, щука) питается рыбой, которая, в свою очередь, поедает мелкую рыбу, кормящуюся зоопланктоном (маленькими беспозвоночными животными, обитающими в водоемах). Пищей зоопланктону служат водоросли. Как мы знаем, при переходе от одного звена пищевой цепи к другому звену энергия растрачивается и биомасса на каждом последующем уровне уменьшается. Именно поэтому продуктивность четвертого и пятого звеньев низка. Наибольшей продуктивностью обладают рыбы, которые кормятся водорослями и зоопланктоном, т. е. ближе всего стоят к продуцентам.

Знания пищевой цепи и кормовых запасов водоема решить вопрос, каких рыб и в каком количестве целесообразно разводить в данных условиях и какая совокупность различных популяций будет наиболее эффективно использовать кормовые ресурсы.

Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» – крупнейшее в России предприятие полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. С 2001 года ОАО «ЧМК» входит в состав холдинга «Мечел» и является флагманом металлургического производства этой группы компаний. ЧМК - одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс - ЧС (Челябинская Сталь). На сегодняшний день выпускается более 130 таких марок стали. Также комбинат является крупнейшим производителем нержавеющей стали в России.

Продукция ЧМК

ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали.

Атомная энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, медицинское оборудование и инструмент – вот далеко не полный перечень применения продукции ЧМК.

В качестве основной продукции, комбинат производит широкий профильный сортамент металлопроката: от катанки до арматурного проката периодического профиля, от бунтового проката из конструкционной стали до сортового проката для трубопрокатных и машиностроительных заводов, а также сортовую квадратную заготовку. ОАО «ЧМК» является основным предприятием «Мечела», выпускающим листовой прокат.

Предприятие имеет сертификат TUV соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000, сертификат Органа по сертификации арматурной стали Великобритании CARES, лицензию Ростехнадзора РФ на право производства металлопроката по заказам атомных электростанций, сертификат стандарта Det Norske Veritas для производства стальных слитков.

История компании

1942 г. Строительство завода началось в годы Великой Отечественной войны, и было завершено в апреле 1943 года. Мировая практика не знала примеров такого быстрого строительства и ввода в эксплуатацию столь мощного предприятия полного металлургического цикла.

Комбинат был построен для обеспечения нужд обороны страны и участвовал в создании военно-промышленного комплекса СССР и России, а также в выполнении космических программ, был основным производителем металла для наукоемкого сектора экономики.

1945 г. Завод выдал уже сотни тысяч тонн кокса, чугуна, стали и проката. В каждом пятом снаряде, каждом третьем советском танке и самолете была челябинская сталь.

1990-е гг. Комбинат успешно преодолел все сложности экономических реформ, сохранил производственный потенциал и возможности для быстрого наращивания объемов производства.

2001 г. ОАО «Челябинский металлургический комбинат» входит в состав компании «Мечел». Комбинат глубоко интегрирован в работу многих предприятий группы и является флагманом металлургического производства компании.

Объяснение:

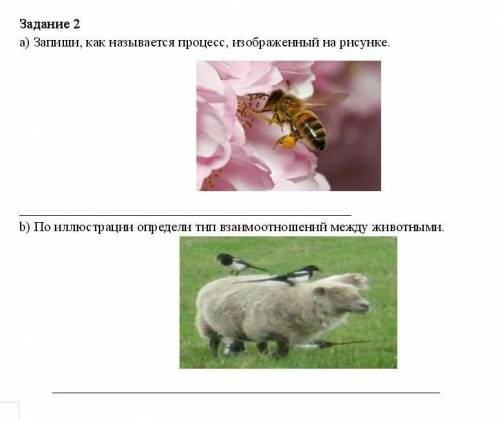

оппыление

формы взаимоотношения