Моя ручка

На первый взгляд, что может быть проще и привычнее ручки? Ведь это то, что всегда при нас, мы уже попросту не обращаем на нее никакого внимания. Но я не могу с этим согласиться, ведь ручка – это инструмент, с ее мы можем отразить свое внутреннее состояние. Выбор ручки подобен сакральному обряду.

Сегодня разновидностей таких пишущих при огромное множество. Разнообразная палитра цвета и формы корпуса, ее толщина и длинна создают возможность найти именно свою ручку. Существуют шариковые, гелевые, перьевые ручки, которыми

пользуются разные по характеру, статусу и направлению деятельности люди. Зная и понимая выбор этого предмета письма, можно немного лучше понять человека. Так например, крупный начальник предпочтет дорогую перьевую ручку обычной шариковой, а вот рядовой сотрудник, которому приходиться много и быстро писать выберет для себя стандартный шариковый прибор.

Я люблю писать гелевыми ручками. Толщина и длинна такого предмета так же играет огромную роль, ведь от этого зависит скорость моего письма и качество подчерка. Помимо формы я ответственно подхожу и к выбору чернил, которыми будет написан мой текст. Больше

всего мне импонирует черная паста, ведь текст, написанный ею, выглядит строже и аккуратнее.

Ручки упростили жизнь людям, и даже не смотря на быстрое развитие технологий, они не выйдут из обихода. Вспомните, ведь каждый из нас любит рисовать странные завитки на полях блокнотов и тетрадей. Хорошее пишущее при просто приятно держать в руке. Мне нравиться выводить букву за буквой, плавность движений и сила нажатия могут отразить мое настроение и даже отношение к тому, что я записываю.

Блокнот и ручка – два моих верных друга по жизни. Ведь выражать с ручки свои мысли на листе бумаги – это будто подавать сигналы вселенной о важных для себя моментах. Все что я записываю мне лучше понять себя и окружающую действительность. И это я делаю именно при ручки.

Резюмируя, хотелось бы сказать, что маленькие предметы в нашей жизни порой играют очень большую роль. И ручка прямое тому доказательство.

Объяснение:

Объяснение:

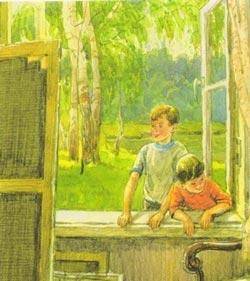

Жаркий летний день. Славный ветерок. Где же домик художницы ? Да на берегу подернутого зеленой ряской пруда, недалеко от березок. Местные мальчишки тихонько подошли к нему и заглянули в мастерскую. Одеты они просто. На ст�ршем - белая футболка с синим воротником, на младшем - красная. На лицах - удивление. Ребята заметили в уголке старинное кресло, а слева - табуретку, на которой примостились главные инструменты художника : кисти и краски. Справа - ваза с ромашками. Под окошком - холсты. На окне - занавеска из простой ткани.

Вид на деревенский пруд, рощу и сказочную полянку - чудесен Очень хочется поговорить с самой художницей, хозяйкой комнаты, чтобы выведать все ее тайны.

Диалогическая и монологическая речь это основные типы речевой коммуникации. Субъективно окрашенные и характеризующие ее носителей диалогическая и монологическая речь становятся организующим началом многих словесных текстов, и в частности произведений художественной литературы, где они выступают в качестве предмета изображения. Прямо или косвенно включенная в коммуникативные процессы и их осуществляющая речь как таковая всегда отмечена диалогичностью в широком смысле. Вместе с тем в зависимости от характера выполнения речевой деятельностью коммуникативных функций в ее составе традиционно выделяются высказывания диалогические и монологические, или диалоги и монологи.

Диалогическая речь — это взаимное (чаще всего двустороннее) общение, при котором активность и пассивность переходят от одних участников коммуникации к другим, главное же — высказывания стимулируются предшествующими, выступая в качестве реакций на них. Для диалогической речи наиболее благоприятны неофициальность и непубличность контакта, его устный и непринужденно-разговорный характер, атмосфера нравственного равенства говорящих. Для неё характерно чередование кратких высказываний разных лиц (по Л.П.Якубинскому — реплицирование), хотя диалогические начала присутствуют и в речи одного лица, стимулируемой мимикой и жестами «собеседника». По-иному реализуются ритуальные, официальные, риторические диалоги, которым присущи нормированность, заданность и традиционность. Существовали весьма специфические формы речевого общения (застольные беседы), а также «турниры речей» (риторические диалоги), оказавшие влияние на форму диспутов, сформировавших культуру дискуссий и споров. Диалогическая речь в полной мере обнаруживает свои возможности в виде разговора с глазу на глаз (Х.Г.Гадамер): собеседникам для взаимопонимания надо видеть друг друга. Однако бытует диалог и вне визуального контакта (переписка, телефонные разговоры, общение по Интернету). Диалогическую речь, состоящую из высказываний значительного количества людей, нередко называют полилогом.

Монологическая речь, не требуя чьего-либо безотлагательного ответа и протекая независимо от реакций воспринимающего (даже если последние активны), бытует, во-первых, в форме устной речи (вырастая из диалога или существуя независимо от него), во-вторых, в облике речи внутренней и, в третьих, как речь письменная. «Уединенные» монологи (нем. Selbstgesprach) осуществляют «авто-коммуникацию» (Ю.М.Лотман) и нередко выступают как общение воображаемое. Эта разновидность устной монологической речи широко применяется в драме, а иногда и в повествовательных произведениях («Ночь перед Рождеством», 1832, Н.В.Гоголя) как художественная условность. Автокоммуникация и общение воображаемое со временем обрели форму речи внутренней (см. Внутренний монолог), либо письменной (таковы интимные дневники). «Обращенная» монологическая речь осуществляет общение реальное, носитель речи здесь направленно воздействует на сознание тех, к кому адресуется, но двусторонний контакт говорящего и слушающих отсутствует или слабо выражен, их «роли» строго разграничены и остаются неизменными. К числу обращенной монологической речи относится также подавляющее большинство письменных текстов, в том числе литературно-художественные произведения в их предназначенности читателям. Адресация писателя читателям, всегда монологическая, может быть не только прямой (авторское повествование, авто-психологическая медитация в лирике), но и косвенной, опосредованной: поэты порой обращаются к реальным лицам (лирические послания); нередко в основу словесно-художественного текста ложится неавторская монологическая речь («Я убит подо Ржевом…», 1946, А.Т.Твардовского; повествование от персонифицированного рассказчика), ответственная роль в эпических и драматических произведениях принадлежит также речи персонажей (изображенная речь).