Первые живые организмы

Возникновение жизни на Земле - сложный вопрос биологии, который интересует человечество с давних времен. Она не только привлекает к себе пристальное внимание ученых разных стран и специальностей, но и интересует вообще всех людей мира.

Сейчас считается общепризнанным, что возникновение жизни на Земле представляло собой закономерный процесс, поддающийся научному исследованию. В основе этого процесса лежала эволюция соединений углерода, которая происходила во Вселенной задолго до возникновения нашей Солнечной системы и лишь продолжалась во время образования планеты Земля - при формировании её коры, гидросферы и атмосферы.

С момента возникновения жизни природа находится в непрерывном развитии. Процесс эволюции длится уже сотни миллионов лет, и его результатом является то разнообразие форм живого, которое во многом до конца ещё не описано и не классифицировано.

Живым организмам свойственны 2 признака: целостность и самовоспроизведение. В ходе индивидуального изменения (онтогенеза) организмы при к внешним условиям, а смена поколений приобретает эволюционно - исторический характер (филогенез) , выработали к относительной независимости от среды (автономность) . Одно из главных свойств всякого живого - обмен веществ. Наряду с ним существенными признаками являются раздражимость, рост, размножение, изменчивость, наследственность.

Всякий живой организм стремится к главному - воспроизведению себе подобных

1829 — 1 (13) августа родился Иван Михайлович Сеченов.

1843—1848 — учился в Главном инженерном училище в Санкт-Петербурге.

1847 — произведён в офицеры.

1848 — 21 июля, прибыл на службу в чине прапорщика во 2-м резервной сапёрный батальон в Киеве.

1850 — 23 января, подал в отставку.[1]

1850—1851 — вольнослушатель на медицинском факультете Московского университета.

1851—1856 — учился на медицинском факультете Московского университета, окончил со степенью лекаря.

1856—1857 — учился в Берлине.

1857 — путешествовал по Италии, учился в Лейпциге, вернулся в Берлин.

1858—1859 — учился в Вене.

1859 — с конца апреля, учился в Гейдельберге.

1860 — защитил диссертацию в Императорской медико-хирургической академии (ИМХА) в Санкт-Петебурге, получил степень доктора медицины.

1860—1870 — профессор на кафедре нормальной физиологии ИМХА.

1861 — 11 марта избран экстраординарным профессором ИМХА.

1862 — получил половинную Демидовскую премию.

1862—1863 — научная командировка в Париж, открытие Сеченовым центрального торможения, т. н. «сеченовского торможения».

1863 — лето, написал книгу «Рефлексы головного мозга».

1865 — лето, знакомство с И. И. Мечниковым в Сорренто, Италия.

1866 — исследования в лаборатории А. Роллетта в Граце, Австрия.

1870 — доктор зоологии honoris causa в Новороссийском университете в Одессе.

1871—1876 — профессор и заведующий кафедрой физиологии на естественном отделении физико-математического факультета Новороссийского университета.[2]

1871 — избран эстраординарным (февраль), затем ординарным профессором (март) Новороссийского университета.

1874 — 21 декабря, действительный статский советник.

1876—1888 — профессор на кафедре физиологии физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.[2]

1880—1881 — предложил общую теорию газообмена в лёгких.

1888 — женился на Марии Александровне Боковой.

1889 — приват-доцент на кафедре физиологии медицинского факультета Московского университета.

1891—1901 — профессор и заведующий кафедрой физиологии медицинского факультета Московского университета.

1903—1904 — преподавал анатомию и физиологию на Пречистенских рабочих курсах в Москве.

1904 — избран почётным членом Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

1905 — осень, заболел крупозным воспалением лёгких.

1905 — 2 (15) ноября скончался после болезни в возрасте 76 лет.

здесь всяяя его хронология

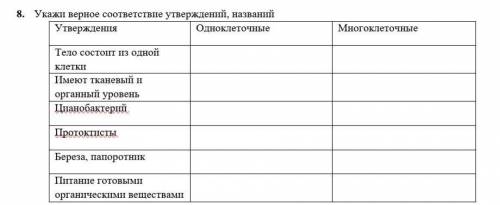

Одноклеточные: 1, 3, 4

Все остальное можно отнести к многоклеточным