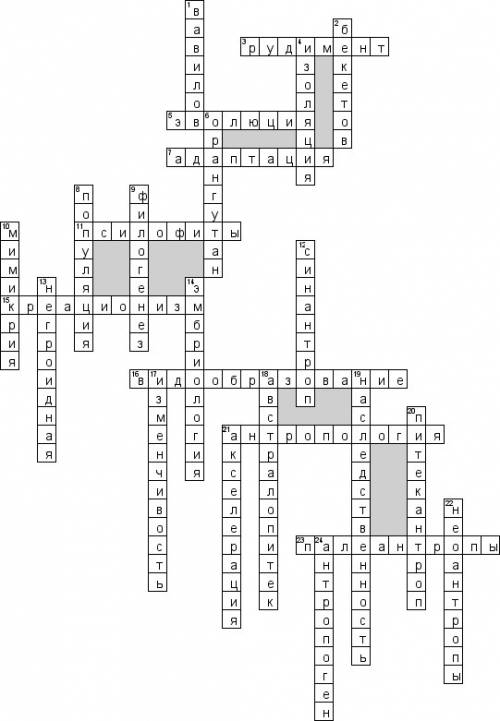

3. Аппендикс у человека с позиции эволюции

5. Поступательный направленный исторический процесс изменения живых организмов и их сообществ, приводящий к более высокой ступени их развития

7. Признак или комплекс признаков, обеспечивающих выживание и размножение организмов в конкретной среде обитания

11. Первые наземные растения, переходная форма от водорослей к высшим споровым

15. Гипотеза о происхождении жизни, согласно которой жизнь и все населяющие Землю виды живых существ созданы Богом

16. Эволюционный процесс превращения генетически открытых систем (популяций) в генетически закрытые системы (новые виды)

21. Наука, исследующая происхождение и эволюцию человека

23. Древние люди

По вертикали

1. Один из трёх учёных, внёсших большой вклад в изучение природной изменчивости популяций растений и животных

2. Один из учёных, внёсших большой вклад в развитие исторической биогеографии

4. Наличие барьеров различной природы, препятствующих обмену генами между популяциями в результате свободного скрещивания особей

6. Человекообразная обезьяна

8. Группа особей одного вида с общим генофондом, находящихся во взаимодействии между собой и населяющих общую территорию

9. Историческое развитие современных видов

10. Подражание незащищённых и съедобных видов представителями видов, имеющих средства защиты или несъедобных

12. Ископаемая форма архантропа

13. Человеческая раса

14. Наука, изучающая зародышевое развитие организмов

17. Индивидуальные различия в признаках между особями одного вида

18. Прямоходячая ископаемая человекообразная обезьяна – дальний предок или форма, близкая к предкам эволюционной линии, ведущей к современному человеку

19. Свойство организмов передавать потомкам свои признаки и свойства

20. Обезьяночеловек

21. Убыстрение полового созревания, увеличение скорости роста у детей и подростков по сравнению с предшествующими поколениями

Первая шкура утконоса была прислана в Англию в 1797 году. Её вид породил ожесточённые споры среди научной общественности. Сперва шкуру сочли изделием какого-то таксидермиста, пришившего утиный клюв к шкуре зверька, похожего на бобра. Рассеять это подозрение удалось Джорджу Шоу, изучившему посылку и пришедшему к выводу, что это не подделка (для этого Шоу даже надрезал шкуру в поисках стежков). Возник вопрос, к какой группе животных отнести утконоса. Уже после того, как он получил своё научное название, в Англию были доставлены первые зверьки, и выяснилось, что у самки утконоса нет видимых молочных желез, зато это животное, подобно птицам, имеет клоаку. Четверть века учёные не могли решить, куда отнести утконоса — к млекопитающим, птицам, пресмыкающимся или вообще к отдельному классу, пока в 1824 году немецкий биолог Меккель не обнаружил, что у утконоса всё-таки имеются молочные железы и самка выкармливает детёнышей молоком. То, что утконос откладывает яйца, было доказано только в 1884 году.

Зоологическое имя этому странному животному дал в 1799 году английский натуралист Джордж Шоу — Platypus anatinus, от др.-греч. πλατύς (широкий, плоский) и πούς (лапа) и лат. anatinus, «утиный». В 1800 году Иоганн-Фридрих Блуменбах во избежание омонимии с родом жуков-короедов Platypus изменил родовое название на Ornithorhynchus, от др.-греч. ὄρνις «птица», ῥύγχος «клюв». Аборигены Австралии знали утконоса под многими именами, включая mallangong, boondaburra и tambreet. Ранние европейские переселенцы называли его «утконос» (duckbill), «уткокрот» (duckmole) и «водяной крот» (watermole). В настоящее время в английском языке используется название platypus.Длина тела утконоса 30—40 см, хвоста — 10—15 см, весит он до 2 кг. Самцы примерно на треть крупнее самок. Тело у утконоса приземистое, коротконогое; хвост уплощённый, похож на хвост бобра, но покрыт шерстью, которая с возрастом заметно редеет. В хвосте утконоса, как у тасманского дьявола, откладываются запасы жира. Мех у него густой, мягкий, обычно тёмно-коричневый на спине и рыжеватый или серый на брюхе. Голова круглая. Впереди лицевой отдел вытянут в плоский клюв длиной около 65 мм, шириной 50 мм. Клюв не жёсткий как у птиц, а мягкий, покрытый эластичной голой кожей, которая натянута на две тонкие, длинные, дугообразные косточки. Ротовая полость расширена в защечные мешки, в которых во время кормёжки запасается пища. Внизу у основания клюва самцы имеют специфическую железу, продуцирующую секрецию с мускусным запахом. У молодых утконосов имеется 8 зубов, однако они непрочные и быстро стираются, сменяясь ороговевшими пластинками.

Лапы у утконоса пятипалые, при как для плавания, так и для рытья земли. Плавательная перепонка на передних лапах выдаётся перед пальцами, но может подгибаться таким образом, что когти оказываются выставленными наружу, превращая плавательную конечность в копательную. Перепонки на задних лапах развиты намного слабее; для плавания утконос использует не задние лапы, как другие полуводные звери, а передние. Задние лапы в воде выступают в роли руля, а хвост служит стабилизатором. Походка утконоса на суше больше напоминает походку рептилии — ноги он ставит по бокам тела.

Носовые отверстия у него открываются на верхней стороне клюва. Ушных раковин нет. Глаза и ушные отверстия расположены в желобках по сторонам головы. Когда животное ныряет, края этих желобков, как и клапаны ноздрей, смыкаются, так что под водой у него не действуют ни зрение, ни слух, ни обоняние. Однако кожа клюва богата нервными окончаниями, и это обеспечивает утконосу не только высокоразвитое осязание, но и к электролокации. Электрорецепторы клюва могут обнаруживать слабые электрические поля, которые возникают, например, при сокращении мускулатуры ракообразных, что утконосу в поисках добычи. Отыскивая её, утконос во время подводной охоты непрерывно водит головой из стороны в сторону.