Пресмыкающиеся - класс животных, которые в ходе эволюции при к полноценной жизнедеятельности на суше, стали независимы от воды в размножении и развитии. В основном обитают в регионах с тёплым климатом.

Что касается особенностей строения и жизнедеятельности пресмыкающихся:

ᅠᅠ1. Кожные покровы.

Кожа у рептилий сухая, практически лишена желёз. Утратила к газообмену, испарению воды и выделению продуктов метаболизма. Выполняет защитную функцию: защита от потерь воды, от химических, механических и других воздействий.

Для рептилий характерна линька - сбрасывание верхнего ороговевшего слоя кожи и замена его на новый.

ᅠᅠ2. Опорно-двигательный аппарат.

Тело у пресмыкающихся вытянутое, состоит из головы, шеи, туловища, хвоста и двух пар конечностей. Наличие шеи обеспечивает подвижность головы (в шейный отдел позвоночника входит 8 позвонков).

Появляется грудная клетка - 5 пар рёбер прикрепляются к грудине (у змей грудина отсутствует). На пальцах конечностей появляются когти.

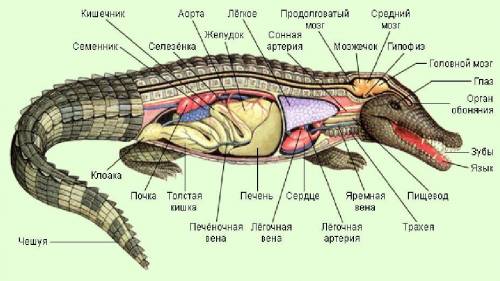

ᅠᅠ3. Пищеварительная система.

Начинается ротовой полостью, в которой расположены зубы и язык. Некоторые слюнные железы видоизменились в ядовитые железы - они выделяют яд, который стекает по протокам ядовитых зубов и служит для умерщвления добычи. Пищеварительная система заканчивается клоакой (расширение прямой кишки, в которую открываются протоки выделительной и половой системы).

ᅠᅠ4. Дыхательная система.

Именно у пресмыкающихся впервые появляется трахея. Лёгкие имеют ячеистое строение, что позволяет увеличить площадь газообмена. Во вдохе и выдохе активно участвуют межрёберные мышцы. Вдыхают и выдыхают воздух через ноздри путём сужения или расширения грудной клетки.

ᅠᅠ5. Сердечно-сосудистая система.

Пресмыкающиеся имеют трёхкамерное сердце (два предсердия и желудочек), в желудочке имеется неполная перегородка (у крокодила сердце четырёхкамерное). Являются холоднокровными животными - не имеют постоянной температуры тела. Кровь движется по трём видам сосудам - венам, артериям и капиллярам. Кровеносная система замкнутая.

ᅠᅠ6. Выделительная система.

Представлена двумя парными вторичными (тазовыми почками). Из них моча по мочеточникам поступает в клоаку, откуда она попадает в мочевой пузырь. Там из мочи в капилляры возвращается некоторое количество воды, после чего моча выводится из организма. Конечный продукт расщепления азотосодержащих веществ - мочевая кислота.

ᅠᅠ7. Нервная система.

Большие полушарии развиты лучше и имеют больший размер, чем у земноводных (что обуславливает более сложное поведение). Средний мозг теряет своё значение ведущего отдела, его размер уменьшается. Мозжечок так же развит лучше по сравнению с земноводными.

Органы чувств:

Органы зрения - глаза. Снабжены двумя подвижными веками и мигательной перепонкой, слёзные железы хорошо развиты.Органы слуха - среднее и внутреннее ухо, имеется барабанная перепонка.Орган обоняния - обонятельные рецепторы внутри парных ноздрей.Органы осязания - язык и отдельные волоски на краях чешуй.ᅠᅠ8. Половая система.

Рептилии являются раздельнополыми животными, для некоторых видов характерен половой диморфизм. Есть парные семенники и яичники, и протоки, которые открываются в клоаку. Оплодотворение внутреннее, развитие прямое. Характерно откладывание яиц, покрытых кожистой оболочной или скорлупой.

Представители пресмыкающихся: удав, гадюка, агама, черепаха, крокодил, варан.

катализаторов

1.

Общая характеристика

ферментов

как биологических

катализаторов

2. Ферменты (энзимы) – соединения белковой природы каталитически ускорять протекание химических реакций

ФЕРМЕНТЫ

(ЭНЗИМЫ)

–

СОЕДИНЕНИЯ

БЕЛКОВОЙ

ПРИРОДЫ,

КАТАЛИТИЧЕСКИ

УСКОРЯТЬ

ПРОТЕКАНИЕ

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

1.

2.

3.

4.

5.

Значение для изучения:

Ферменты - биологические регуляторы

химических процессов в клетке (основа

жизнедеятельности);

Нарушения в их структуре и функции –

возникновение энзимопатий.

Энзимодиагностика.

Энзимотерапия.

Использование к качестве реактивов для

определения метаболитов.

3.

Сходство ферментов с небиологическими

катализаторами заключается в том, что:

1. Небиологические катализаторы и энзимы ускоряют

энергетически возможные реакции;

2. Ведут реакции в обход энергетического барьера;

4.

Сходство ферментов с небиологическими

катализаторами заключается в том, что:

Свободная энергия

Еа

Е’а

Начальные

субстраты

Конечные

продукты

Еа – энергия активации некатализируемой реакции

Е’а – энергия активации катализируемой ферментами реакции

Время

5.

Сходство ферментов с небиологическими

катализаторами заключается в том, что:

3. В ходе катализа направление реакции не

изменяется;

4. Не расходуются во время реакции;

5. Требуется небольшое их количество.

6.

Отличия ферментов от небиологических

катализаторов (основные свойства)

1. Скорость ферментативных реакций значительно

выше;

2. Ферменты обладают высокой специфичностью

(субстратной и каталитической);

3.

Ферменты

обладают

конформационной

лабильностью.

4.

Энзимы

действуют

при

определенных

оптимальных

условиях

(температура,

рН,

микроэлементы, кооперативность);

5. Скорость ферментативной реакции может

регулироваться.

7.

Структура ферментов

Фермент (энзим)

Простой белок

Сложный белок

(РНК-аза,

пищевые ферменты)

(холофермент)

Белковая часть

(апофермент)

Небелковая часть

Простетическая

группа

Кофермент

8.

Небелковая часть

1. Производные витаминов

2. Гемы, входящие в состав цитохромов, каталазы,

пероксидазы, гуанилатциклазы, NO-синтазы и

являющиеся простетической группой ферментов

3. Нуклеотиды – доноры и акцепторы остатка

фосфорной кислоты

4. Убихинон, или кофермент Q, участвующий в

переносе электронов и протонов

5. Фосфоаденозилметионин,

участвующий

в

переносе сульфата

6. S-аденозилметионин – донор метильной группы

7. Глутатион, участвующий в реакциях

9.

Функции небелковой части фермента

1. Перенос атомов водорода, электронов

(окислительно-восстановительные реакции – НАД,

ФАД и др.).

2. Перенос химических групп (фосфопиридоксаль,

биотин и др.)

3. Реакции синтеза, изомеризации, расщепление связей

(ТДФ и др.)

10.

Активные центры ферментов

Субстратный

Каталитический

Аллостерический

Закономерности в построении активных центров

1. В построении активных центров принимают

участие

небольшое

количество

радикалов

аминокислот, обычно находящихся на значительном

расстоянии друг от друга в полипептидной цепи.

2. Чаще всего в состав центра входят радикалы гис,

сер, лиз, асп, цис.

3. В построении центров сложных ферментов

участвуют химические группировки небелковой

части.

11.

Активные центры ферментов

Субстратный

Каталитический

Аллостерический

Закономерности в построении активных центров

4. Если фермент является олиго- или мультимером, то

обычно на каждом протомере есть субстратный и

каталитический участки.

5. Энергия взаимодействия субстрата с активным

центром слабая с образование нековалентных связей

6. Активные центры формируются при образовании

третичной и четвертичной структуры белковой части в

процессе взаимодействия с субстратом (индуцированное

соответствие)

1.Значение:

-в процессе фильтрации мочи из организма выводятся побочные продукты обмена веществ-это мочевина,мочевая кислота,креатинин,а также лекарственные средства...

-поддержание гомеостаза-постоянство внутренней среды организма.

2.В первичной моче окажется нужная организму глюкоза,а вот белок будет отсутствовать,поскольку не может проходить через поры эндотелия капилляров из-за больших размеров.