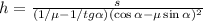

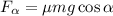

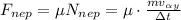

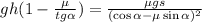

, при условии:

, при условии:  ;

;

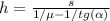

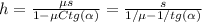

*** если же переход от наклонной плоскости скруглённый, и:  , то:

, то:

.

.

Объяснение:

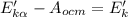

По закону сохранений энергии:

;

;

где:

и

и  – начальные значения кинетической и потенциальной энергии;

– начальные значения кинетической и потенциальной энергии;

и

и  – значения кинетической и потенциальной энергии перед ударом о горизонтальную поверхность, в самом низу наклонной плоскости;

– значения кинетической и потенциальной энергии перед ударом о горизонтальную поверхность, в самом низу наклонной плоскости;

– работа силы трения на наклонной плоскости;

– работа силы трения на наклонной плоскости;

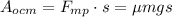

– работа

– работа

силы трения  на наклонной плоскости,

на наклонной плоскости,

где:  – длина наклонной плоскости;

– длина наклонной плоскости;

;

;

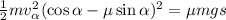

В итоге:

;

;

(*)  ;

;

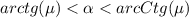

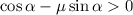

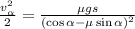

Из этого вытекает очевидное условие, что:

;

;

;

;

, т.е. угол наклона должен быть более значения:

, т.е. угол наклона должен быть более значения:  , иначе груз вообще не сдвинется с места, и, разумеется, никакого расстояния

, иначе груз вообще не сдвинется с места, и, разумеется, никакого расстояния  не пройдёт, а общая формула (данная в ответе) даст формально отрицательный ответ для высоты

не пройдёт, а общая формула (данная в ответе) даст формально отрицательный ответ для высоты  .

.

Теперь «удар», т.е. переход с наклонной плоскости на горизонталь. Во время удара теряется вертикальная составляющая импульса  . Это происходит почти мгновенно (

. Это происходит почти мгновенно (  ), под воздействием гасящей его чрезвычайно резко возрастающей на время гашения силы реакции опоры (и веса – соответственно)

), под воздействием гасящей его чрезвычайно резко возрастающей на время гашения силы реакции опоры (и веса – соответственно)  . Удар груза об опору в момент его перехода на горизонталь будем считать абсолютно неупругим, происходящим таким образом, что груз после него не подскакивает. Тогда можно записать, что:

. Удар груза об опору в момент его перехода на горизонталь будем считать абсолютно неупругим, происходящим таким образом, что груз после него не подскакивает. Тогда можно записать, что:

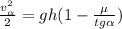

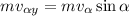

;

;

;

;

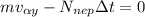

За это время  груз так же заметно замедляется под воздействием чрезвычайно резко возрастающей на время гашения силы трения:

груз так же заметно замедляется под воздействием чрезвычайно резко возрастающей на время гашения силы трения:

;

;

Соответственно, гасится и горизонтальный импульс:

;

;

;

;

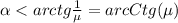

Из последнего вытекает очевидное условие, что:

;

;

;

;

;

;

, т.е. угол наклона должен быть не более определённого значения:

, т.е. угол наклона должен быть не более определённого значения:  , иначе груз после удара о горизонтальную плоскость просто остановится, и никакого расстояния

, иначе груз после удара о горизонтальную плоскость просто остановится, и никакого расстояния  не пройдёт, а общая формула (данная в ответе) даст формально отрицательный ответ для высоты

не пройдёт, а общая формула (данная в ответе) даст формально отрицательный ответ для высоты  .

.

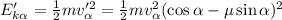

Кинетическая энергия груза после «ударного» торможения:

;

;

Далее, снова по закону сохранений энергии (с учётом неизменного значения потенциальной):

;

;

где:

– работа силы трения на горизонтальном участке до остановки;

– работа силы трения на горизонтальном участке до остановки;

а  – конечная кинетическая энергия (остановка);

– конечная кинетическая энергия (остановка);

;

;

;

;

Учитывая (*):

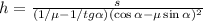

;

;

;

;

.

.

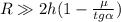

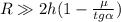

*** Если же переход от наклонной плоскости гладкий, и при этом:  , т.е. радиус перехода:

, т.е. радиус перехода:  , то «ударная» потеря – пренебрежима, и:

, то «ударная» потеря – пренебрежима, и:  , а, значит:

, а, значит:

.

.