Воздухопла́вание — вертикальное и горизонтальное перемещение в атмосфере Земли на летательных аппаратах легче воздуха (в отличие от авиации, использующей летательные аппараты тяжелее воздуха).

До начала 1920-х годов термин «воздухоплавание» использовался для обозначения передвижения по воздуху вообще.

Воздухоплаватель — человек, который летает на аэростатах, занимается воздухоплаванием, поднимается в небо на воздушных шарах.

Первые воздушные полёты

21 ноября 1783 года в Париже Пилатр де Розье, французский физик и химик, один из пионеров авиации, вместе с маркизом д’Арландом впервые в истории поднялись в небо на монгольфьере — аэростате, наполненном горячим воздухом. Они пробыли в воздухе почти 25 минут при этом пролетев 9,9 км и поднявшись на высоту около 1 км. Шар по имени «AD ASTRA» объёмом 2055 м³ был сконструирован братьями Жозефом и Этьеном Монгольфье.

Генераторами называются машины, преобразующие механическую энергию в электрическую. Принцип действия генератора основан на явлении электромагнитной индукции, когда в проводнике, двигающемся в магнитном поле и пересекающем его магнитные силовые линии, индуктируется ЭДС. Следовательно, такой проводник может нами рассматриваться как источник электрической энергии.

получения индуктированной ЭДС, при котором проводник перемещается в магнитном поле, двигаясь вверх или вниз, очень неудобен при практическом его использовании. Поэтому в генераторах применяется не прямолинейное, а вращательное движение проводника.

Основными частями всякого генератора являются: система магнитов или чаще всего электромагнитов, создающих магнитное поле, и система проводников, пересекающих это магнитное поле.

Возьмем проводник в виде изогнутой петли, которую в дальнейшем будем называть рамкой (рис. 1), и поместим ее в магнитное поле, создаваемое полюсами магнита. Если такой рамке сообщить вращательное движение относительно оси 00, то стороны ее, обращенные к полюсам, будут пересекать магнитные силовые линии и в них будет индуктироваться ЭДС.

Rобщ=60 Ом.

Iобщ=0.2 А.

I1=0.2 А.

I2=0.1 А.

I3=0.1 А.

I4=0.2 А.

U1=4 В.

U2=4 В.

U3=4 В.

U4=4 В.

Объяснение:

Необходимые знания

Закон Ома - ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.

I=U/R

Закон Кирхгофа:

алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в каждом узле любой цепи равна нулю.

I=I1+I2+...+In

1.

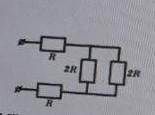

Параллельно соединенные резисторы обозначение 2R.

Так как их значение равны то общее сопротивление равно половине каждого из них и равно R.

А в итоге у нас образуется цепь из последовательно соединенных сопротивлений равных R.

Общее сопротивление последовательно Соединённых проводников равно сумме значений этих сопротивлений.

Rобщ=3*R

Rобщ=60 Ом.

2.

Вычислим общий ток в цепи исходя из закона Ома.

Iобщ=Uобщ/Rобщ

Iобщ=12/60=0.2 А.

Ток в цепи первого сопротивление и последнего сопротивления назовём их R1 и R4 равны току проходящему по всей цепи. Это справедливо при последовательно соединенных проводниках.

I1=0.2 А.

I4=0.2 А.

Сумма токов протекающих по R2 и R3 три равна также току цепи.

I2+I3=Iобщ=0.2 А.

Так как сопротивление R2 и R3 равны то токи проходящие по этим проводникам будут также равны.

I2=I3

То есть,

I2=Iобщ/2=0.1 А.

I3=Iобщ/2=0.1 А.

3.

Три последовательно подключённых сопротивления падение напряжения на этих сопротивлениях пропорциональной значению сопротивления этих проводников.

Так как R1 и цепочка параллельно подключённых R2 и R3 и R4 равны мы-то то общее напряжения разделится между ними пропорционально, т.е.

U1=U23=U4=Uобщ/3=4 В.

U2=U3=U23 =4 В. - так как R2 и R3 соединены параллельно.