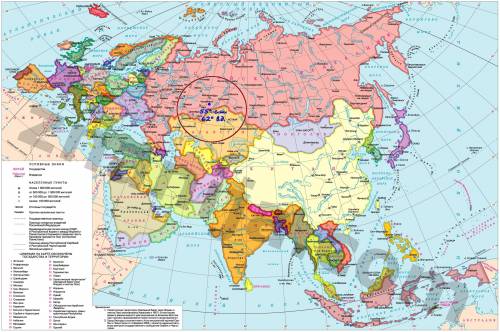

Координаты 55° с.ш. 62° в.д. - город-миллионер Челябинск.

Объяснение:

Город Челябинск (отмечен на карте) - седьмой в РФ по количеству жителей. Несмотря на то, что в 2019 году численность несколько снизилась, однако количество жителей превышает отметку в 1 млн (около 1,2 млн), т.е. является городом-миллионером.

Будьте внимательны! Ближайший город-миллионер, с которым можно было бы перепутать координаты - это Екатеринбург, однако он находится севернее и западнее указанных координат, его координаты: 56°50′ с. ш. 60°35′ в. д.

Западно-Сибирская равнина — одна из самых больших аккумулятивных низменных равнин земного шара. Она простирается от берегов Карского моря до степей Казахстана и от Урала на западе до Среднесибирского плоскогорья на востоке. Равнина имеет в плане форму суживающейся к северу трапеции: расстояние от южной ее границы до северной достигает почти 2500 км, ширина — от 800 до 1900 км, а площадь лишь немногим меньше 3 млн. км2.

В Советском Союзе нет больше таких обширных равнин со столь слабо пересеченным рельефом и такими небольшими колебаниями относительных высот. Сравнительное однообразие рельефа обусловливает отчетливо выраженную зональность ландшафтов Западной Сибири — от тундровых на севере до степных на юге. По причине слабой дренированности территории в ее пределах весьма видную роль играют гидроморфные комплексы: болота и заболоченные леса занимают здесь в общей сложности около 128 млн. га, а в степной и лесостепной зонах много солонцов, солодей и солончаков.

Географическое положение Западно-Сибирской равнины обусловливает переходный характер ее климата между умеренно континентальным Русской равнины и резко континентальным климатом Средней Сибири. Поэтому ландшафты страны отличаются рядом своеобразных особенностей: природные зоны здесь несколько смещены к северу по сравнению с Русской равниной, зона широколиственных лесов отсутствует, а ландшафтные различия внутри зон менее заметны, чем на Русской равнине.

Западно-Сибирская равнина — наиболее обжитая и освоенная (особенно на юге) часть Сибири. В ее пределах располагаются Тюменская, Курганская, Омская, Новосибирская, Томская и Северо-Казахстанская области, значительная часть Алтайского края, Кустанайской, Кокчетавской и Павлодарской областей, а также некоторые восточные районы Свердловской и Челябинской областей и западные районы Красноярского края.

Знакомство русских с Западной Сибирью впервые состоялось, вероятно, еще в XI в., когда новгородцы побывали в низовьях Оби. Походом Ермака (1581-1584) открывается блестящий период Великих русских географических открытий в Сибири и освоения ее территории.

Однако научное изучение природы страны началось лишь в XVIII в., когда сюда были направлены отряды сначала Великой Северной, а затем академических экспедиций. В XIX в. русскими учеными и инженерами изучаются условия судоходства на Оби, Енисее и в Карском море, геолого-географические особенности трассы проектировавшейся тогда Сибирской железной дороги, месторождения солей в степной полосе. Существенный вклад в познание западносибирской тайги и степей внесли исследования почвенно-ботанических экспедиций Переселенческого управления, предпринятые в 1908-1914 гг. с целью изучения условий земледельческого освоения участков, отводившихся для переселения крестьян из Европейской России.

Совершенно иной размах приобрело изучение природы и естественных ресурсов Западной Сибири после Великой Октябрьской революции. В исследованиях, которые были необходимы для развития со производительных сил, принимали участие уже не отдельные специалисты или небольшие отряды, а сотни крупных комплексных экспедиций и многие научные институты, созданные в различных городах Западной Сибири. Детальные и разносторонние исследования проводились здесь Академией наук СССР (Кулундинская, Барабинская, Гыданская и другие экспедиции) и ее Сибирским отделением, Западно-Сибирским геологическим управлением, геологическими институтами, экспедициями Министерства сельского хозяйства, Гидропроекта и других организаций.

В результате этих исследований существенным образом изменились представления о рельефе страны, были составлены детальные почвенные карты многих районов Западной Сибири, разработаны мероприятия по рациональному использованию засоленных почв и знаменитых западносибирских черноземов. Большое практическое значение имели лесотипологические исследования сибирских геоботаников, изучение торфяных болот и тундровых пастбищ. Но особенно существенные результаты принесли работы геологов. Глубокое бурение и специальные геофизические исследования показали, что в недрах многих районов Западной Сибири заключены богатейшие месторождения природного газа, большие запасы железных руд, бурых углей и многих других полезных ископаемых, которые уже служат прочной базой для развития промышленности Западной Сибири.

Восточно-Европейская (или Русская) равнина – это единственная равнина в России, выходящая сразу к двум океанам (Атлантическому и Северному Ледовитому), также она является одной из самых крупных в мире.

Благодаря своим размерам эта равнина смогла вобрать в себя самые разные природные комплексы и самых разных животных, которые, казалось бы, просто не могут ужиться в одной местности.

На Русской равнине есть места, притягивающие любителей путешествий своей природной красотой.

Карелия поражает необычайной красотой и своеобразием природы. Летом здесь почти не заходит солнце. Белые ночи придают особое очарование зеленым массивам лесов, причудливым очертаниям озер с прозрачной водой, рекам с порогами и водопадами. Зимой здесь царство чистого белого снега с синевой замерзших озер и со стройными елями и соснами. Почти вся Карелия лежит в пределах восточной части Балтийского кристаллического щита, сложенного гранитами и гнейсами. Поверхность ее отличается сильной пересеченностью — чередованием возвышенностей, низменностей, гранитных скал и котловин.

В Карелии можно увидеть следы древнего оледенения — выпаханные ледником котловины озер, отполированные скалы — «бараньи лбы». Многочисленные озера заполнили тектонические впадины и понижения доледникового рельефа.

Карелию часто называют страной озер и гранита. Знаменитыми карельскими гранитами отделаны наиболее красивые здания и станции метрополитена Москвы и Петербурга.

Озера Карелии соединены короткими порожистыми реками с быстрым течением и прохладной прозрачной водой. На каменистых ступенях русел рек встречаются водопады. Самый знаменитый водопад Карелии — Кивач — находится на реке Суне. Воды реки, зажатые диабазовыми скалами в узком ущелье длиной 170 м, падают с одиннадцатиметровой высоты, причем высота собственно водопада достигает 8 м. Скала делит водопад на два потока - правый и левый. Правый ниспадает по 4 ступеням, а левый - разбивается еще на несколько струй. Водопад Кивач является 4-ым по величине равнинным водопадом Европы.

Водопад Кивач

В наше время водопад выглядит не так мощно. После постройки плотины на Суне он обмелел и лишь весной похож на прежний. Водопад Кивач и окружающая его местность входят в состав заповедника «Кивач», где охраняется вся природа.

В Карелии в 1719 году по указанию Петра I был построен первый в России курорт у деревни Дворцы. Здесь был открыт источник минеральной воды, содержащей большое количество железа. Поэтому он получил название «марциальный» (в честь Марса — бога войны и железа). В 1964 г. на базе источников и целебных грязей восстановлен и начал работать санаторий «Марциальные воды».

Недалеко от столицы Карелии — Петрозаводска — на небольшом острове Онежского озера расположен историко-архитектурный музей-заповедник Кижи.

Музей-заповедник Кижи

Музей был основан в 1966 году и является одним из самых больших музеев России, находящимся под открытым небом. Ансамбль Кижского погоста, составляющий основу музейного собрания, числится в Списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого в музее представлены иконы и предметы быта карельских, русских и вепсских деревень.

Главная его ценность — двадцатидвухглавая Преображенская церковь, шедевр русского деревянного зодчества, построенная в 1714 г. Высота церкви достигает 35 м. Основная часть здания сооружена без использования гвоздей, лишь при топора и долота из мелкопористой и прямостойной сосны. Двадцать две главы имеют различную величину и расположены в пять ярусов, что придает церкви почти сказочный вид.

Валдай — одно из лучших украшений Русской равнины. Это возвышенность в её северо-западной части, в пределах Тверской, Новгородской, Смоленской и отчасти Псковской и Ленинградской областей, протяжённостью более 600 км. Валдай существовал здесь еще до ледникового периода. Ледник как бы нарастил возвышенность как сверху, так и с фасада, оставив здесь нагромождения валунов, песков и глин мощностью во много десятков метров.

На юго-восточных склонах Валдая расположились многочисленные озера. Валдайские озера — не только память о последнем оледенении, которое известно под именем Валдайского. Котловины многих озер были предопределены карстовыми пустотами в известняках.

Валдай — водораздел многих крупных рек. Отсюда расходятся сближенные между собой истоки Волги, Западной Двины, Днепра и рек, впадающих в северные озера.

Еще Петр I понимал огромное значение Валдая на перепутье разных морских бассейнов. Через Валдай уже в XVIII—XIX вв. были проложены три искусственные водные системы — Вышневолоцкая, Тихвинская и Мариинская (на смену последней пришел современный Волго-Балтийский водный путь).