Історичні джерела про українську сім’ю XVI — першої половини XVII ст. Сімейно-шлюбні відносини регламентувалися офіційними кодексами, якими в більшій частині України були три Литовські статути, народним звичаєвим правом, а також Магдебурзьким правом у містах. Два розділи Литовського статуту (тут і далі посилання на статті третьої редакції Статуту 1588 р.) були присвячені шлюбно-сімейному праву. Пов’язані з особливостями ремісничо-торгового середовища міста, положення Магдебурзького права у сімейно-шлюбних відносинах будувалися, в основному, на майновій спільності подружжя, в той час як Литовський статут такої спільності не передбачав. Оскільки на українських землях основним критерієм оцінки різних сторін життя, особливо сімейних справ, що перебували у компетенції світських, а не духовних судів, було старовинне звичаєве право, то з Литовського статуту, як і з Магдебурзького права, бралися ті артикули, які не суперечили звичаєвим нормам 9.

Здавна при кожному "вряді" (уряді, суді) гродському (замковому) чи "мєйському" (міському), земському, пізніше — "козацькому" (сотенному, полковому, генеральному), велися особливі книги (acta), куди вписувалися судові рішення та інші матеріали у сімейних справах, серед яких — вінові записи, заповіти, справи з питань опіки над дітьми тощо 10. Очевидно, вони містять більше відомостей про сімейні відносини вищих станів українського суспільства.

Объяснение:

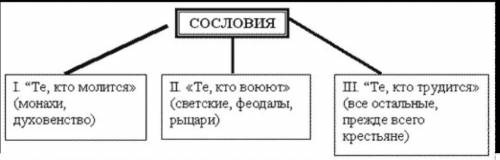

Сословная структура средневекового общества оформилась к XI столетию. Сложились три сословия:

- оratores (молящиеся), то есть духовенство;

- bellatores (сражающиеся), то есть рыцарство;

- laboratores (работающие), то есть горожане.

Свободное крестьянство, как правило, входило в третье сословие, а зависимое крестьянство находилось вне сословий. Принадлежность к сословиям означала принадлежность к определенной совокупности прав и привилегий. Первоначально сословия характеризовались открытостью. В сословие духовенства могли входить младшие сыновья в рыцарских семьях, не имевшие права на наследование имущества. Духовенство поглощало также избыточную часть горожан и крестьян. Сословие рыцарства пополнялось за счет аноблировавшегося слоя горожан, приобретавшего рыцарское звание за службу или за деньги, а также за счет свободного крестьянства, привлекавшегося для военной службы. В Англии сложилось правило, что каждый крестьянин, имевший 20 шиллингов дохода в год, обязан обратиться с к королю о предоставлении ему рыцарского звания. Сословие горожан пополнялось в результате переселений из земледельческой округи. Даже беглые несвободные крестьяне, прожив на территории города один год и один день, превращались в свободных горожан. Правда, в дальнейшем, к XV веку, наблюдается тенденция к замкнутости сословий, в особенности рыцарства.

Каждое сословие, в свою очередь, имело сложную иерархическую структуру. Во главе духовенства стоял римский папа, избиравшийся пожизненно на конклаве кардиналов. Ниже его стояли архиепископы и епископы, возглавлявшие монашество в церковных округах – диоцезах, и городах; они назначались римским папой. Ниже архиепископов и епископов стояли аббаты и приоры, возглавлявшие монашество в монастырях и приоратствах. Наконец, нижнюю ступень составляли рядовые монахи, клирики и приходские священники.

Владельцы ленных земель получали с кпестьян земельную ренту и пользовались рядом других феодальных прав и привилегий. Турецкое законодательство строго регламентировало величину ренты феодалов, их отношения с крестьянами. Феодалы не пользовались, например, таким важным правом, как феодальная юрисдикция; их роль в управлении ленами была невелика.

Значительная часть класса феодалов в Турции состояла из мусульман. Однако в первое время после завоевания в балканских землях сохранилось сравнительно много мелких феодалов-христиан, которые стали военными ленниками. С течением времени они принимали мусульманство или теряли свои земли. К XVII в. категория феодалов-христиан почти полностью исчезла в покоренных Турцией землях.

Подавляющая часть населения – феодально зависимое крестьянство (райа) владело наследственно своими земельными наделами. Все взрослые к труду мужчины-христиане уплачивали в султанскую казну подушный денежный налог – харадж, или джизыо. Феодалы собирали денежный налог (испендже) и натуральную десятину (yiuyp) с урожая сельскохозяйственных продуктов, налог со скота и др.

На Балканах, как н по всей Турции, подавляющая часть земледельческого населения была прикреплена к земле и без разрешения феодалов или местных властей не могла покинуть своего надела. Турецкие законы устанавливали 10-15-летпий срок сыска беглых крестьян. В горных районах издавна было много скотоводческих общинных поселений. В первое время после завоевания крестьяне-скотоводы по-прежнему уплачивали налоги с каждого дома, делали поставки скотом и продуктами скотоводства; они были более свободны, поскольку, как правило, не передавались частным владельцам.

В ряде районов Балканского полуострова существовали поселения крестьян, которые, живя на государственных землях, вместо уплаты натуральной и денежной ренты обязаны были вынолпять отработочную повинность в пользу государства. Они несли военновс или пограничную службу, охраняли и чинили дороги и т. д. Такие крестьяне или получали за свою службу плату, или освобождались от части налогов. Экономическое и правовое положение их было более благоприятным, чем спахийских.