В первой фазе, которая охватывает период с середины VIII в. до IX в., их позиция была скорее иронической и пренебрежительной. Это в основном объяснялось случайным и поверхностным характером ознакомления авторов с Кораном и исламом, как с новой довольно жесткой и непримиримой ересью. А так же являлось ответной адекватной реакцией на многочисленные осуждения мусульманами христианской веры.

Во второй фазе (середина IX — середина XIV вв.) центр антиисламской литературы переносится в столицу Византийской империи – Константинополь. Поразительные успехи ислама, но, прежде всего его распространение, начали становиться кошмаром византийцев. Они видели, что эта религия, при всех ее логических и моральных недостатках, представляет для империи огромную опасность. Таким образом, формируется решительная оборонительная тактика, публикуется много полемических сочинений (преп. Феофан Исповедник, преп. Григорий Декаполит, святой Константин (Кирилл) Философ, святой Николай Мистик).

Третья фаза византийского противостояния исламу (сер. XIV- сер. XV вв.) отличается тем, что становится более умеренной и объективной и, несмотря на некоторое сохранение прежней напряженности, ее можно назвать периодом трезвого христианско-мусульманского диалога. К этому периоду следует отнести полемические сочинения святителя Григория Паламы и святого Симеона Фессалоникийского считающегося последним византийским полемистом против ислама.

Во времена существования Византии между христианством и исламом была пропасть, через которую нельзя было перекинуть мост ни пышной полемикой, ни диалектическими аргументами, ни дипломатическими усилиями. Непреодолимое на духовном и богословском уровне, это противостояние с самого начала приняло также форму грандиозной борьбы за господство в мире до тех пор, пока одна из сторон, в конце концов, не перестала существовать. После падения Византии в 1453 г. богословские дебаты и полемика между двумя религиями не прекращались, но перешли в более умеренное русло.

В целом же можно утверждать, что из-за своих колоссальных различий и практического отсутствия точек соприкосновения, христианство и ислам вряд ли когда-нибудь обретут долгожданное богословское примирение. Потому сторонникам этих двух религий остается проявлять взаимную терпимость, сосуществуя и развиваясь мирно.

ответ:Петр I – младший сын царя Алексея Михайловича от второго брака с Натальей Нарышкиной – родился 30 мая 1672 года. В детстве Петр получил домашнее образование, с юных лет знал немецкий язык, затем изучал голландский, английский и французский языки. С дворцовых мастеров освоил много ремесел (столярное, токарное, оружейное, кузнечное и др.). Будущий император был физически крепкий, подвижный, любознательный и обладал хорошей памятью.

В апреле 1682 года Петр был возведен на престол после смерти бездетного царя Федора Алексеевича в обход своего сводного старшего брата Ивана. Однако сестра Петра и Ивана – царевна Софья и родственники первой жены Алексея Михайловича – Милославские использовали стрелецкое восстание в Москве для дворцового переворота. В мае 1682 года приверженцы и родственники Нарышкиных были убиты или сосланы, "старшим" царем был объявлен Иван, а Петр – "младшим" царем при правительнице Софье.

При Софье Петр жил в селе Преображенском под Москвой. Здесь из своих ровесников Петр сформировал "потешные полки" – будущую императорскую гвардию. В те же годы царевич познакомился с сыном придворного конюха Александром Меншиковым, который в последствии стал "правой рукой" императора.

Во 2-й половине 1680-х годов начались столкновения между Петром и Софьей Алексеевной, стремившейся к единовластию. В августе 1689 года, получив известия о подготовке Софьей дворцового переворота, Петр поспешно уехал из Преображенского в Троице-Сергиев монастырь, куда прибыли верные ему войска и его сторонники. Вооруженные отряды дворян, собранные гонцами Петра I, окружили Москву, Софья была отрешена от власти и заключена в Новодевичий монастырь, ее приближенные сосланы или казнены.

После смерти Ивана Алексеевича (1696) Петр I стал единодержавным царем.

говорю это не я писала

Объяснение:

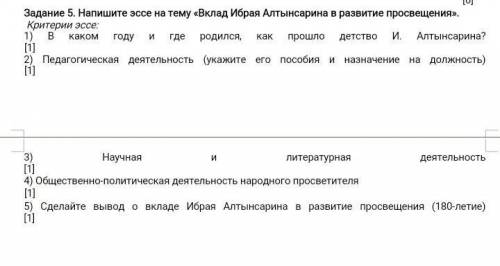

Ибрай Алтынсарин принёс в Казахстан поэзию других народов, а также дополнил своего народа, обучал детей, и сделал казахский народ того времени более образоваными

Объяснение: