ОбъяснениВ Казахстане и на сопредельных его территориях были сформированы четыре казачьих войска: Уральское, Оренбургское, Сибирское и Семиреченское.

Основными функциями, которые выполняли воинские подразделения казаков в Российской империи, были: во-первых, активное участие в присоединении к России новых земель. Во-вторых, они охраняли границы от вторжения войск соседних государств. В-третьих, казачьи войска участвовали в подавлении национально-освободительного движения народов России и выступлений русского крестьянства и рабочего класса. К примеру, казаки участвовали в подавлении польских восстаний, выступлений народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. Казаки участвовали и в подавлении первой русской революции 1905-1907 годов. В-четвертых, они участвовали практически во всех заграничных походах русской армии в XVIII - начале XX веков.

К военной службе казаков добавлялись натуральные повинности. Они выполняли фортификационные работы, ремонт и строительство дорог, мостов. В их функции входили заготовка и перевозка леса, сопровождение почты.

Для того чтобы казаки верно служили самодержавию, им отводили самые лучшие земли. Земельный надел казаков был намного больше, чем у крестьян: надел казаков мужского пола в среднем равнялся 30 десятинам. Офицерам предоставляли намного больше земель. Обер-офицеры имели от 200 до 600 десятин земли, штаб-офицеры — от 400 до 1000, а генералы — от 1500 до 3000. Казаки были наделены также правом исключительного пользования соляными промыслами, лесами, реками и озерами.

Казаки обязаны были выходить на службу со своим собственным вооружением, обмундированием и лошадьми. До 1835 года казаки служили поголовно, по очереди, по жребию и по найму. Позднее срок службы всех казаков Российской империи был определен в 30 лет.

Казачьи войска обладали высокими боевыми качествами. Они составляли значительную часть кавалерии российской армии. В середине XIX века в военное время российские казаки могли выставить до 160 тысяч человек.

Численность казачества росла не только за счет естественного прироста, но и путем перевода в это сословие российских крестьян. Состав казаков, особенно сибирских, в XVIII—начале XX вв. пополнялся и за счет пленных шведов, французов и поляков. В казаки зачислялись и представители нерусских народов — татары, башкиры и калмыки. Численность казахов, перешедших в казачье сословие, была незначительной.

Отношения между казаками и казахами складывались по-разному. С одной стороны, между ними развернулся широкий торговый обмен, было тесное взаимопроникновение языка и культуры (тамырство), с другой — частыми были и военные столкновения. Основной причиной конфликтов была борьба за земли. Это обстоятельство стало причиной нападений казахов на казачьи форпосты и станицы. Казаки также совершали карательные экспедиции, нападая на мирные аулы. Казаки Уральского, Оренбургского, Сибирского и Семиреченского войск участвовали в подавлении национально-освободительных восстаний казахского народа.е:

ОбъяснениВ Казахстане и на сопредельных его территориях были сформированы четыре казачьих войска: Уральское, Оренбургское, Сибирское и Семиреченское.

Основными функциями, которые выполняли воинские подразделения казаков в Российской империи, были: во-первых, активное участие в присоединении к России новых земель. Во-вторых, они охраняли границы от вторжения войск соседних государств. В-третьих, казачьи войска участвовали в подавлении национально-освободительного движения народов России и выступлений русского крестьянства и рабочего класса. К примеру, казаки участвовали в подавлении польских восстаний, выступлений народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. Казаки участвовали и в подавлении первой русской революции 1905-1907 годов. В-четвертых, они участвовали практически во всех заграничных походах русской армии в XVIII - начале XX веков.

К военной службе казаков добавлялись натуральные повинности. Они выполняли фортификационные работы, ремонт и строительство дорог, мостов. В их функции входили заготовка и перевозка леса, сопровождение почты.

Для того чтобы казаки верно служили самодержавию, им отводили самые лучшие земли. Земельный надел казаков был намного больше, чем у крестьян: надел казаков мужского пола в среднем равнялся 30 десятинам. Офицерам предоставляли намного больше земель. Обер-офицеры имели от 200 до 600 десятин земли, штаб-офицеры — от 400 до 1000, а генералы — от 1500 до 3000. Казаки были наделены также правом исключительного пользования соляными промыслами, лесами, реками и озерами.

Казаки обязаны были выходить на службу со своим собственным вооружением, обмундированием и лошадьми. До 1835 года казаки служили поголовно, по очереди, по жребию и по найму. Позднее срок службы всех казаков Российской империи был определен в 30 лет.

Казачьи войска обладали высокими боевыми качествами. Они составляли значительную часть кавалерии российской армии. В середине XIX века в военное время российские казаки могли выставить до 160 тысяч человек.

Численность казачества росла не только за счет естественного прироста, но и путем перевода в это сословие российских крестьян. Состав казаков, особенно сибирских, в XVIII—начале XX вв. пополнялся и за счет пленных шведов, французов и поляков. В казаки зачислялись и представители нерусских народов — татары, башкиры и калмыки. Численность казахов, перешедших в казачье сословие, была незначительной.

Отношения между казаками и казахами складывались по-разному. С одной стороны, между ними развернулся широкий торговый обмен, было тесное взаимопроникновение языка и культуры (тамырство), с другой — частыми были и военные столкновения. Основной причиной конфликтов была борьба за земли. Это обстоятельство стало причиной нападений казахов на казачьи форпосты и станицы. Казаки также совершали карательные экспедиции, нападая на мирные аулы. Казаки Уральского, Оренбургского, Сибирского и Семиреченского войск участвовали в подавлении национально-освободительных восстаний казахского народа.е:

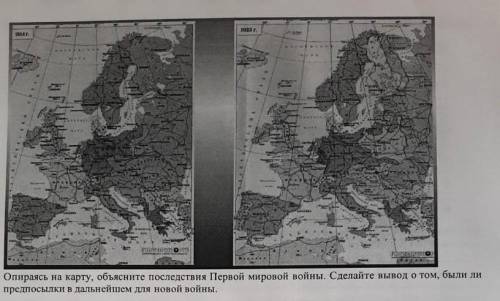

Последствия Первой мировой войны — последствия Первой мировой войны, которая длилась с 1914 по 1918 год.

Конфликт имел решающее влияние на историю XX века. Первая мировая война определила конец старого мирового порядка, который сложился после Наполеоновских войн. Исход конфликта был важным фактором для возникновения Второй мировой войны.

Предпосылки первой мировой войны

-- Задолго до войны в Европе нарастали противоречия между великими державами — Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией, Россией.

-- Германская империя, образованная после франко-прусской войны 1870 года, стремилась к политическому и экономическому господству на Европейском континенте. Включившись в борьбу за колонии только после 1871 года, Германия желала передела колониальных владений Англии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Португалии в свою пользу.

-- Россия, Франция и Великобритания стремились противодействовать гегемонистским устремлениям Германии. Для чего была образована Антанта.

-- Австро-Венгрия, будучи многонациональной империей, из-за внутренних межнациональных противоречий была постоянным очагом нестабильности в Европе. Стремилась удержать захваченные ею в 1908 году Боснию и Герцеговину (см. : Боснийский кризис) . Противодействовала России, взявшей на себя роль защитника всех славян на Балканах, и Сербии, претендовавшей на роль объединительного центра южных славян.

-- На Ближнем Востоке сталкивались интересы практически всех держав, стремившихся успеть к разделу разваливающейся Османской империи (Турции) .

-- Противостояние стран Антанты с одной стороны и Германии с Австро-Венгрией с другой привело к Первой мировой войне, где противниками Антанты: Россия, Великобритания и Франция, — и её союзников был блок Центральных держав: Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария, — в котором Германия играла ведущую роль. К 1914 году окончательно оформились два блока:

Блок Антанта (оформился после русско-французского, англо-французского, а впоследствии и англо-русского союза в 1907 году)

Российская империя;

Великобритания;

Франция.

Блок Тройственный союз:

Германия;

Австро-Венгрия;

Италия.

Италия, однако, вступила в войну в 1915 году на стороне Антанты — зато к Германии и Австро-Венгрии в ходе войны присоединились Турция и Болгария, образовав Четверной союз (или блок Центральных держав) .

К упоминаемым в разных источниках причинам войны относятся экономический империализм, торговые барьеры, гонка вооружений, милитаризм и автократия, баланс сил, происходившие накануне локальные конфликты (Балканские войны, Итало-турецкая война) , приказы о всеобщей мобилизации в России и в Германии, территориальные притязания и союзные обязательства европейских держав.