Достоинства и недостатки крестьянских общин

Община не давала упасть слабым, поддерживала порядок (в масштабах России порой была единственным организующим началом), благотворно влияла на нравственность (мнение мира было важно, все на виду). Действительно, община тормозила проникновение капитализма в деревню, насаждала уравниловку, не давала развернуться сильным и крепким хозяевам. Действительно, община успешно использовала вековой опыт земледелия («Все ученые агрономы практике у нас учатся, а не мы у них», — заявил тамбовский крестьянин Рябов в Первой Государственной думе), но и сдерживала внедрение новых методов ведения сельского хозяйства, упрямо держась традиции, предпочитая делать все по старинке, как отцы и деды учили. Ее достоинства были продолжением ее недостатков .

Другое дело, что в том виде, как она была, со всеми сильными и слабыми сторонами, она устраивала крестьянство и соответствовала его представлениям о жизни. Она могла не нравиться представителям государственной власти, интеллигентам, реформаторам, промышленникам и т. д. Но для крестьянина ее существование обеспечивало хоть какую-то стабильность в бурном мире второй половины XIX — начала XX в.

Своеобразный эксперимент на выживаемость общины , продемонстрировавший ее смысл, назначение и роль в крестьянской жизни и развитии экономики, был проведен в начале XX в. Результаты этого своеобразного эксперимента не были получены полностью. Однако то, что было осуществлено, позволяет сделать интересные выводы.

Речь идет о так называемой столыпинской реформе. П. А. Столыпин (1862–1911), председатель Совета министров, лучше всего выразил свою идею во время выступления в Государственной думе 5 декабря 1908 г. Он делал ставку не на «пьяных и слабых», а на «разумных и сильных». Он заявлял, что «нельзя ставить преграды обогащению сильного для того, чтобы слабые разделили с ним его нищету». А для этого прежде всего надо «избавить его от кабалы отживающего общинного строя» (Сидоровнин, 2002: 275–276).

Таким образом, правительством был взят курс на разрушение общины и одновременно того главного принципа, которым она жила, — общественной справедливости. Реформа (начата в 1906 г., закон принят в 1910 г.) стимулировала выход из общины , не только разрешая, но и поощряя выселение на хутора и отруба. Вышедший из общины хозяин мог теперь самостоятельно принимать все решения, сам определять сроки работ, имел возможность применять любую технику, расширять посевные площади. С другой стороны, недостатком подобного рода независимости являлось отсутствие сложившейся инфраструктуры соседей, более того, нередко между общинниками и самостоятельными хозяевами («выскочками», по мнению крестьян) разгоралась настоящая вражда. К тому же сделать все это: выселиться, обзавестись техникой, расширить посевные площади, нанять работников для их обработки — могли только зажиточные крестьяне. Община теряла крепких богатых хозяев, обескровливалась, лишалась определенного равновесия хозяйственных сил.

Итоги реформы подвести непросто: цифры крайне противоречивы. В советское время, как правило, писали о ее полном провале, чтобы показать, что мирного пути развития России , через реформы, не было, единственный выход — революция (см.: Ковальченко, 1991). Историки-эмигранты как раз наоборот делали упор на ее успехи, доказывая, что альтернатива революции в стране была (Пушкарев, 2001: 421–422). Отсюда и противоречивость статистических данных.

В конце 1920-х гг. в различных газетах шли дискуссии на тему: « Община — это хорошо или плохо для крестьянина?». Очевидно, что дело шло к концу, и газеты готовили почву к расставанию с общиной. Голоса, правда, разделились, единодушия не было. Но это письма из газетных архивов, информация на страницы газет попадала после тщательного отбора. Вот подлинные голоса крестьян, с сохранением орфографии оригиналов.

Сократи некоторые вещи которые не особо важны

главная реформа Александра 2 это отмена крепостного права. Именно это преобразование поставило страну перед необходимостью модернизировать все остальные сферы. Если кратко, то основные изменения были следующими.

Финансовая реформа 1860 - 1864 года. Создаются государственный банк, земский и коммерческий банки. Деятельность банков в основном направлялась на поддержку промышленности. В последний год проведения реформ создаются контрольные органы, независимые от местных органов власти, которые проводят проверку финансовой деятельности органов власти.

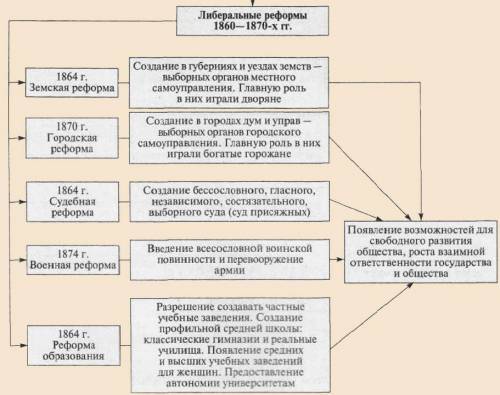

Земская реформа 1864 года. С ее была решена задача привлечения широких масс населения для решения повседневных вопросов. Создавались выборные органы земского и местного самоуправления.

Судебная реформа 1864 года. После реформы суд стал более "законным". При Александре 2 впервые был введен суд присяжных, гласность, возможность привлечь к суду любого человека вне зависимости от его положения, независимость суда от местных администраций, отменены телесные наказания и многое другое.

Реформа образования 1864 года. Это реформа полностью меняла систему, которую пытался выстроить Николай 1, стремившийся ограничить население от знаний. Александр 2 пропагандировал принцип общедоступного образования, которое будет доступным для всех сословий. Для этого открывались новые начальные школы и гимназии. В частности именно в Александровскую эпоху начинается открытие женские гимназии и происходит допуск женщин на государственную службу.

Реформа цензуры 1865 года. Эти изменения абсолютно поддерживали предыдущий курс. По-прежнему проводился контроль над всем, что публикуется, поскольку деятельность революционного характера в России продвигалась крайне активно.

Городская реформа 1870 года. Главным образом направлялась на благоустройство городов, развитие рынков, здравоохранения, образование, установление санитарных норм и так далее. Реформы были введены в 509 городах из 1130, которые насчитывались в России. Реформа не была применена для городов находящихся на территории Польши, Финляндии и Средней Азии.

Военная реформа 1874 года. Главным образом направлялась на модернизацию вооружения, развитие флота и обучение личного состава. В результате российская армия вновь стала одной из ведущих в мире.

Последствия реформ

Созданы перспективы для построения капиталистической модели экономики. В стране был снижен уровень государственного регулирования экономики, а также создан свободный рынок рабочей силы. Тем не менее, промышленность не была на 100% готова к восприятию капиталистической модели. Для этого требовалось больше времени.

Заложены основы формирования гражданского общества. Население получило больше гражданских прав и свобод. Это касается всех сфер деятельности, начиная от образования, заканчивая реальными свободами на передвижение и труд.

Усиление оппозиционного движения. Основная часть реформ Александра 2 были либеральными, поэтому либеральные движения, которые были причислены Николаем Первым, вновь начали набирать силу. Именно в эту эпоху заложены ключевые аспекты, которые привели к событиям 1917 года.

Поражение в Крымской войне, как обоснование реформ

Россия проиграла Крымскую войну по нескольким причинам:

Отсутствие коммуникаций. Россия огромная страна и передвигать по ней армию очень тяжело. Николай 1 для решения этой проблемы начал строительство железной дороги, но этот проект не был реализован по причине банальной коррупции. Деньги, предназначавшиеся на строительство железной дороги, соединяющие Москву и Причерноморье, попросту были разорваны.

Разногласие в армии. Солдаты и офицеры не понимали друг друга. Между ними была целая пропасть как сословная, так и образовательная. Усугубляло ситуацию то, что Николай 1 требовал сурового наказания солдат за любую провинность. Именно отсюда идет прозвище Императора среди солдат – «Николай Палкин».

Военно-техническое отставание от западных стран.

Объяснение: