Множество копий сломано в дебатах о роли женщины, её месте в обществе, качествах её души. Если обратиться к исторической ретроспективе, то можно увидеть, как от женщин ожидают подчас взимоисключающих вещей, в зависимости от времени и особенностей культуры. Поэтому говоря о главных качествах женщины, я хочу отдельно отметить, что это качества, которые традиционно выделяет европейская культура. Размышляя о том, какие из них были бы наиболее универсальны, независимо от социальных и временных отличий мне хочется выделить такие вневременные качества женщин как верность и любить. Именно эти качества частенько ищут в женщина, если верить литературе.

Любви посвящено множество произведений различных жанров, ею восхищаются, ужасаются, её пытаются обесценить, но то постоянство, с которым к этой теме возвращаются люди, уверенно позволяет назвать любить главным среди женских качеств. Меня удивило в произведении Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» как циник Чацкий, высмеивающий всё куда не кинет взгляд, ищет тем не менее любовь в Софье, пренебрегая тем фактом, что она одна из представительниц высмеиваемого им общества. Он пренебрежителен к её чувствам, не верит в их искренность и глубину, тем не менее желая себе того, в чём отказывает Софье. Для меня это замечательный пример сокрушительности любви, укрощающей даже самых непокорных.

Ещё одно воспеваемое женское качество – это верность женщин верить, надеяться и ждать не смотря ни на что. Одним из самых известных примеров женской верности является Пенелопа, героиня поэмы Гомера “Одиссея”. Она сумела дождаться своего любимого Одиссея несмотря на годы разлуки и осуждение общества.

Таким образом можно однозначно утверждать, что любовь и верность это те главные качества, которые ищут в женщинах чаще всего и разочаровываются, если не находят.

Объяснение:

Если это по формату итогового сочинения, то там не основная часть. А каждый из двух аргументов с краной строки. Т.е. как минимум 4 абзаца должно быть

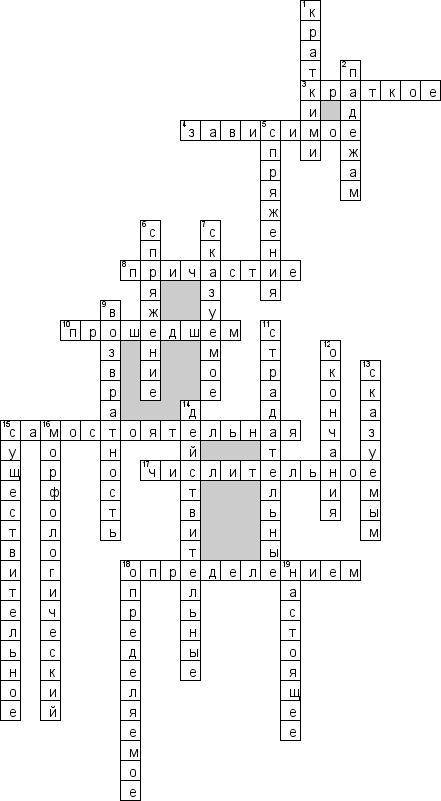

Объяснение:По горизонтали

3. С каким причастиями -не- пишется раздельно?

4. Слово, по отношению к которому причастие является главным

8. Самостоятельная часть речи которая обозначает проявляющийся во время признака предмета по действию

10. В каком времени у действительных причастий суфиксы вш?

15. какая часть речи причастие ?

17. часть речи, служащее для обозначения числа, количества и порядка предметов

18. Каким членом предложения является причастный оборот

По вертикали

1. С каким причастиями -не- пишется раздельно?

2. Причастия изменяются по...

5. От чего зависит написание суффиксов причастий настоящего времени?

6. От чего зависит написание суффиксов причастий настоящего времени?

7. Каким членом предложения является краткое причастие

9. Что обозначает суффикс -ся у причастий и у глаголов?

11. Какие причастие обозначают признак, который возник у предмета под действием другого предмета?

12. Падежные

13. Каким членом предложения чаще всего является краткое причастие?

14. Какие причастия обозначают признак, который возник в результате действия одного предмета

15. от какой части речи зависит причастие

16. Какой разбор у причастий бывает?

18. Cлово, от которого зависит причастие .

19. В каком времени у действительных причастий суфикс ущ,ющ,ащ,ящ?

У мальчика умирает отец. Вместе с матерью он переезжает в дом жестокого и жадного деда. Мать выходит замуж, и мальчика растит бабушка. Когда мать умирает, дед отправляет мальчика «в люди».

1913 год, Нижний Новгород. Повествование ведётся от имени мальчика Алёши Пешкова.

I

Первое воспоминание Алёши — смерть отца. Он не понимал, что отца больше нет, но в память ему врезался плач матери Варвары. Перед этим мальчик сильно болел, и приехала бабушка Акулина Ивановна Каширина, «круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом». Бабушка нюхала табак и была вся «чёрная, мягкая», как медведица, с очень длинными и густыми волосами.

В день смерти отца у Варвары начались преждевременные роды, ребёнок родился слабым. После похорон бабушка забрала Алёшу, Варвару и новорождённого в Нижний Новгород. Ехали они на пароходе. По дороге малыш умер. Бабушка, стараясь отвлечь Алёшу, рассказывала сказки, которых знала великое множество.

В Нижнем их встречало множество народу. Алёша познакомился с дедом Василием Васильичем Кашириным — маленьким, сухоньким старичком «с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелёными глазками». С ним пришли дядья мальчика, Яков и Михайло, и двоюродные братья. Дед Алёше не понравился, он «сразу почувствовал в нём врага».

II

Жила семья деда в большом доме, нижний этаж которого был занят красильной мастерской. Жили недружно. Варвара вышла замуж без благословения, и теперь дядья требовали у деда её приданое. Время от времени дядья дрались.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми.

Приезд Алёши с матерью только усилил эту вражду. Мальчику, выросшему в дружной семье, было очень тяжело.

По субботам дед сёк внуков, провинившихся за неделю. Алёшу это наказание тоже не миновало. Мальчик сопротивлялся, и дед засёк его до полусмерти.

После, когда Алёша отлёживался в постели, дед пришёл мириться. После этого мальчик понял, что дед «не злой и не страшен», но забыть и простить побои он не мог. Особенно поразил его в те дни Иван-Цыганок: он подставлял руку под розги, и часть ударов досталась ему.

Бесплатная экранизация с рекламой:

III

После Алёша очень подружился с этим весёлым парнем. Иван-Цыганок был подкидышем: бабушка нашла его как-то зимой возле своего дома и воспитала. Он обещал стать хорошим мастером, и дядья часто ссорились из-за него: после раздела каждый хотел взять Цыганка себе.

Несмотря на свои семнадцать лет, Цыганок был добрым и наивным. Каждую пятницу его отправляли на рынок за продуктами, и Иван тратил меньше, а привозил больше, чем следовало. Оказалось, он приворовывал, чтобы порадовать скупого деда. Бабушка ругалась — она боялась, что однажды Цыганка схватит полиция.

Вскоре Иван погиб. Во дворе у деда лежал тяжёлый дубовый крест. Дядька Яков дал обет отнести его на могилу жены, которую сам же и убил. Цыганку выпало нести комель этого огромного креста. Парень надорвался и умер от кровотечения.