" Мертвые души" Николай Васильевич Гоголь начал создавать в 1835 году и работал над ее сюжетом до 1852 года. Сюжет подсказал А.С. Пушкин, который поведал писателю о том, что реальные события мошенничества с мертвыми душами и их продажа действительно были в городе Бендеры. Сначала Гоголь обратил внимание читателя на смешное в повествовании и даже назвал произведение " Похождение Чичикова, или Мертвые души". Потом у творца родилась мысль расширить границы поэмы по аналогии с " Божественной комедии" Данте, в которой герои проходят ад и чистилище, чтобы попасть в рай.

Идея не осуществилась. Глубокое исследование жизни русских помещиков получилось только в рамках первого тома. К 1845 году были готовы несколько вариантов продолжения истории, в которых представители правящего класса были показаны исключительно с положительной стороны. Но, видимо, понимая, что не может быть среди "паразитирующего" сословия ГЕРОЕВ, Николай Васильевич Гоголь уничтожил второй том " Мертвых душ", то есть сжег его. Осталась лишь часть черновиков.

Главной героиней поэмы стала ДУША, через которую проявляется человеческое в человеке. Ее неповторимость, индивидуальность заметна на фоне равнодушных и жестоких героев, которых интересует что угодно, но не ОНА. Автор обращает внимание на то, что вечное, доброе- в его стране забыто и остается надеяться на птицу- тройку Россию, которая вынесет в счастливое будущее и ДУШУ,

Тоска-это одиночество,бессердечие,безучастность,безысходность в жизни.Именно эти чувства испытывал несчастный Иона разговаривая со своей кобылой.Образ равнодушия создан А.Чеховым в рассказе "Тоска".Равнодушие окружающих,их безучастность и нежелание даже выслушать человека делают горе извозчика Ионы невыносимым.Не найдя сочувствия и понимания у людей,Иона изливает свою душу лошади.Обливаясь слезами,он рассказывает о смерти сына единственному близкому существу,своей лошади.

Лошадь молчаливо вздыхает,в знак согласия,а Иона получает сочувствие в безмолвном вздохе лошадёнки,то,что ему не дали люди.Его не перебивают,не грубо обрывают,а слушают и Иона забывает о своём косноязычии,лошадь становится братом "кобылкой",горе выходит наужу,вместе со слезами.Ионе нужно было выговориться,он не мог держать всё внутри,а лошадь стала его слушателем.

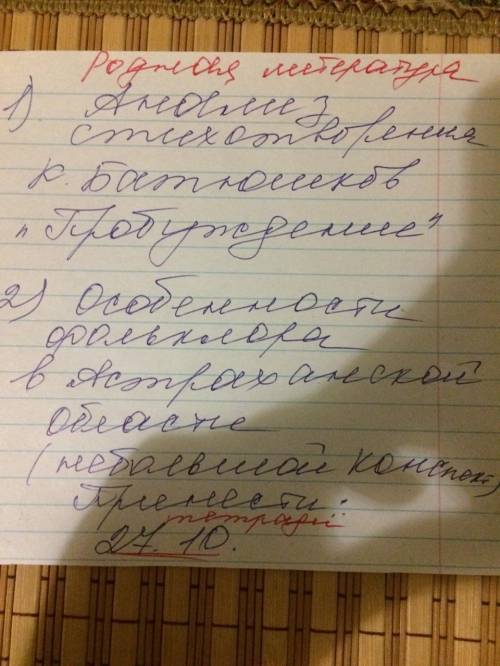

1)Элегия «Пробуждение» является произведением, имеющим русско-

итальянский генезис. Композиционная модель батюшковских элегий «Пробуждение» и «Мой гений» оказалась продуктивной для поэзии как XIX, так и XX вв. Появление элегий под одинаковым названием «Пробуждение» К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина, В. К. Кюхельбекера, А. Н. Апухтина в настоящее время может восприниматься как заимствование, а поэтами начала XIX в. понималось как поэтическое соперничество. Использование одних и тех же сюжетов, образов, поэтических ситуаций связано с активной установкой авторов на диалогичность.

В стихотворении «Пробуждение» развивается следующая тематика: мучительная невозможность забвения, конфликт «рассудка» и «сердца» , противопоставление природно-вещной привлекательности мира и разочарованной души лирического героя, мотивы сна / пробуждения.

Стихотворение состоит из 16 строк. Размер-четырёхстопный ямб. Стихи астрофические (без разделения на строфы) . Стопа-двухсложная с ударением на втором слоге. «Пробуждение» Батюшкова – стихотворение с вольной рифмовкой. Синтаксис стихотворения: сложносочиненное предложение

осложнено однородными распространенными подлежащими, связанными ана-

форическим соединительным союзом ни. . .ни, повторяющимся соединительным

союзом и, а также перечислительной интонацией. После цепи однородных под-

лежащих стоит обобщающее слово ничто и суммирующий негативный глагол

не веселит. у Батюшкова мужская грамматически разнородная закрытая точная рифма с концовкой на – он: сон – пробужден.

Ни сладость розовых лучей

Предтечи утреннего Феба,

Ни кроткий блеск лазури неба,

Ни запах, веющий с полей,

Ни быстрый лёт коня ретива

По скату бархатных лугов

И гончих лай и звон рогов

Вокруг пустынного зал

Ничто души не весели

2)Астраханские легенды, предания и суеверия собирались на протяжении долгих столетий неравнодушными к родному краю земляками, путешественниками или носили устный характер и передавались из поколения в поколение. В них освещается история астраханского народа, его быт, нравы, культура, обычаи и воззрения. Хотя первоначальная собирательская практика носила скорее любительский, нежели научный характер. Тем не менее при систематизации и изучении таких фольклорных произведений проливается свет на самые глубинные корни истории астраханского народа и края в целом.