События произведения происходят в среде запорожских казаков, в первой половине XVII века[1]. История казацкого восстания 1637—1638 годов, подавленного гетманом Николаем Потоцким, легла в основу повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и дала конкретные примеры драматических судеб героев. Одним из прообразов Тараса Бульбы является предок известного путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая, родившийся в Стародубе в начале XVII века куренной атаман Войска Запорожского Охрим Макуха, сподвижник Богдана Хмельницкого, который имел троих сыновей: Назара, Хому (Фому) и Омелька (Емельяна). Назар предал своих товарищей казаков и перешёл на сторону поляков из-за любви к польской паночке, Хома (прототип гоголевского Остапа) погиб, пытаясь доставить Назара отцу, a Емельян стал предком Николая Миклухо-Маклая и его дяди Григория Ильича Миклухи, учившегося вместе с Николаем Гоголем и рассказавшего ему семейное предание. Прообразом является также Иван Гонта, которому ошибочно приписывалось убийство двоих сыновей от жены-полячки, хотя его жена — русская, а история — вымышленная.

При подготовке черновой рукописи к печати Гоголем были внесены многочисленные правки. Большая небрежность черновой рукописи «Тараса Бульбы», пропуски отдельных слов, неразборчивый почерк, незаконченный вид отдельных фраз — всё это привело к тому, что в состав публикации сборника «Миргород», опубликованного в 1835 году, вкралось множество погрешностей. К 1842 году у Гоголя появилась новая переработка «Тараса Бульбы», где появились новые эпизоды, а объём повести увеличился вдвое. Уехав в 1842 году за границу, Гоголь поручил все заботы о печатавшемся собрании всех своих сочинений Николаю Яковлевичу Прокоповичу, подчеркнув, что в его повести «Тарас Бульба» много погрешностей. В 1842 году вышла её вторая, переработанная редакция с изменениями Гоголя и Прокоповича, где Прокопович внимательно отнёсся ко всем Гоголя, и большая часть правок пришлась на долю слов и словосочетаний, которые не соответствовали нормам русского литературного языка (например, местоимение «сей» заменено на «этот»).

В начале пятого урока, прежде чем приступить к чтению, спрашиваю, с какими намерениями собрались чиновники в доме городничего на следующий день, а затем предлагаю охарактеризовать поведение чиновников на «приеме» у Хлестакова. Ребята говорят, что растерянность и трепет свойственны всем чиновникам, но каждый из них дает взятку по-своему, что отражено в речи, действиях чиновников и авторских ремарках. Самым тонким пройдохой оказывается Земляника. Чтобы обезопасить себя, он подленько доносит на других, зная, что ревизору нужен уличающий материал. Эту работу провожу фронтально. А затем предлагаю одному из учащихся дать развернутый ответ на вопрос: «Почему и как возрастает развязность Хлестакова в сцене «приема» чиновников и других городских жителей?» С интересом воспринимают ребята задание режиссерского плана: найти тот момент в действии, когда Хлестаков начинает догадываться, что его принимают за государственного человека. Ведь с этого момента в поведении, тоне Хлестакова что-то должно измениться. Тут мнения ребят расходятся, но неоспоримо, что в сцене с Бобчинским и Добчинским Хлестаков уже не в роли просителя. Читаем III—VIII явления. Оцениваем исполнение ролей. В заключение предлагаю дополнить устно «Замечания для актера, играющего роль Хлестакова» , ответив на вопрос: «О каких новых свойствах натуры Хлестакова мы узнали из четвертого действия? »

Ребята отмечают, что Хлестаков готов и смошенничать, и словчить, словом, не пропустит того, что плывет в руки, как и городничий. Он сыграть любую роль, даже роль пылкого влюбленного. Роль эту подсказывают ему сами обстоятельства, «случай» . «Срывать цветы удовольствия» — вот цель его существования. А самое большое удовольствие — иметь власть и деньги, жить на широкую ногу.

Объяснение:

Они были жадные

Объяснение:

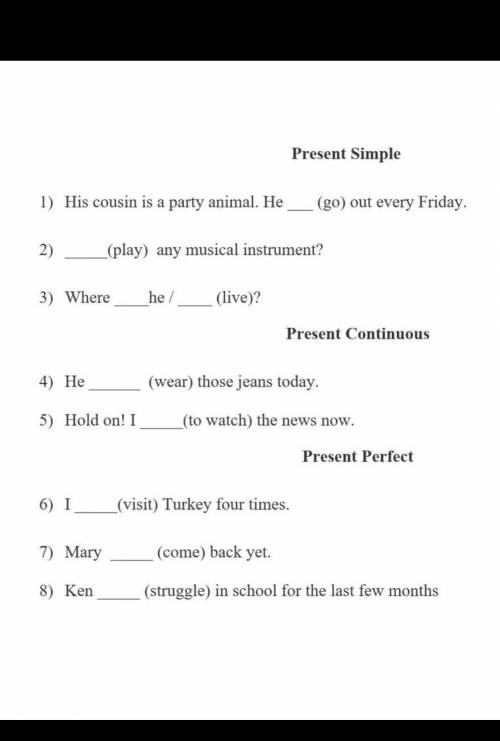

Вот ответы ко всем трем временам