Капитан Кидд был смелым и отважным. Он любил справедливость и ненавидел притеснения. Он мечтал о том, чтобы все всегда распределялось всем поровну. Чтобы над бедными не властовали богатые. Его окружали такие же по целям, люди. Когда он был маленьким, его мать любила ему повторять, что нужно делиться всегда со всеми, чтобы не было так, у кого-то есть вкусная еда, а кто-то в это время голодает. Кидд имел много озорных друзей. Они строили шалаши и корабли. Делали все из досок, палок, ткани. Они играли в путешественников. Им нравились приключения и поиски клада.

Объяснение:

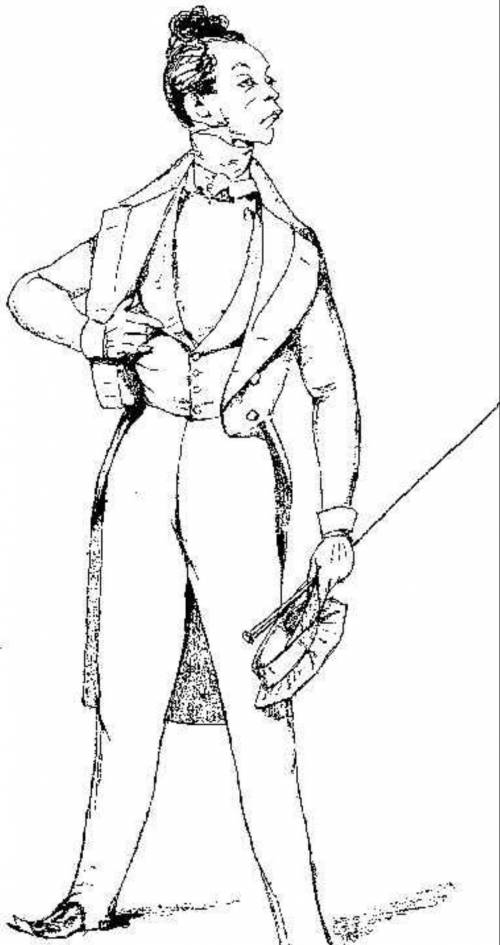

Ива́н Алекса́ндрович Хлестако́в — главный герой комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя. Один из самых известных образов русской литературы. От его фамилии происходит понятие «хлестаковщина», обозначающее непомерное враньё-хвастовство

Объяснение:

Хлестаков, молодой человек лет двадцати трёх, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, — один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.

Рассмотрим два стихотворения с одинаковым заглавием: «Узник» Пушкина и Лермонтова. У них одна тема – стремление к свободе. (Напомним: тема – то, о чем говорится в произведении; в лирическом произведении говорится о переживании, вызванном какими-либо явлениями жизни. ) А идеи (обобщающая, эмоциональная, образная мысль, выраженная средствами языка) различны, ведь они определяются личностью автора и окружающей его действительностью, передаются посредством отбора и организации словесного материала.

Обратите внимание на первую строку пушкинского «Узника» : «Сижу за решеткой в темнице сырой» . Существительные несут отрицательную эмоциональную окраску и передают тяжелое, мрачное состояние узника – лирического героя стихотворения. Однако дальше появляется движение: если в первой строфе всего два глагола, то во второй их девять, да и существительные – взглядом, криком — говорят о действии, все это придает тексту динамизм.

Пушкин-романтик в 1820 году, в пору подъема общественного сознания, надежд, рожденных победой в Отечественной войне 1812 года, создал стихотворение «Узник» , воплотив в нем свою личную и народную веру в то, что мечта о свободе реальна, что человек может вырваться из темницы и что стремление к свободе для него естественно. И потому колорит этого произведения – светлый, песенный, фольклорный.

лет, и другой поэт, М. Ю. Лермонтов, в 1832 году пишет стихотворение «Желанье» («Отворите мне темницу…») . Он восклицает: «Дайте раз на жизнь и волю, /Как на чуждую мне долю, / Посмотреть поближе мне» . Нельзя не почувствовать, что состояние этого узника безнадежно. Он мечтает потешиться «в буйном споре / С дикой прихотью пучин» и вместе с тем – о покое, о том, чтобы его усыпляло и пробуждало журчание фонтана. Свобода для поэта – неосуществимая мечта, соединение борьбы и покоя, что только и может дать ощущение полноты жизни. Как это похоже на то, что выражено в тогда же созданном «Парусе» и в более позднем стихотворении «Выхожу один я на дорогу…» .

А в 1837 году из начала «Желанья» выросло новое стихотворение.

М. Ю. Лермонтова "Узник".

Слова несут положительную эмоцию: сиянье дня, черноглазую девицу, черногривого коня, красавицу, сладко. Правда, это в мечтах, а реальность – темница. И это показано средствами антитезы – излюбленного лермонтовского приема. Полнота чувств, красота и воля существуют, но не для узника: «Черноокая далеко, / В пышном тереме своем; / Добрый конь в зеленом поле… » А то, что окружает узника, представлено во второй и третьей строфах: окно тюрьмы высоко, дверь тяжелая с замком, стены голые, тускло светит луч лампады, звук шагов часового. Меняется эмоциональная окраска лексики: одинок, нет отрады, голые, тускло, умирающим. Слова, как и в пушкинском стихотворении, приобретают большую значимость: сиянье дня, черноглазую девицу, красавицу младую, черногривого коня, в степь, как ветер, улечу — все это символы свободы, полноты жизни, гармонии с миром. Но слова же говорят о безнадежности положения узника, о недостижимости свободы, хотя это стремление высоко и прекрасно.

Отбор слов свидетельствует, что для обоих поэтов свобода – безусловная ценность, важнейшее благо. Но у Пушкина вначале показана тоска узника, а затем реализуемая мечта о свободе, и стихотворение заканчивается на радостной, высокой ноте. И читатель проникается верой поэта в возможность и необходимость свободы. Читатель проходит вместе с героем путь от неволи к свободе, от мрака к свету, и торжество свободы в финале вполне реально. А Лермонтов, воспевая свободу в начале стихотворения, к финалу охвачен чувством безнадежности. Вследствие такой организации словесного материала в его произведении свобода предстает как недостижимая мечта, которая сталкивается с мрачной реальностью. Но лирический герой живет этим стремлением, и страсть его такой силы, что у читателя тоже возникает жажда свободы, неприятие жизни в неволе.

Сравнение нам понять художественный образ-переживание обоих произведений, чувства и мысли каждого поэта.