Дать определение индуизму трудно из-за широты спектра объединяемых им традиций и верований. Как правило, общим термином «индуизм» называют семейство разнородных традиций, принимающих авторитет Вед[10]. В то же самое время принадлежность какой-либо традиции к индуизму не зависит от её древности или от того, насколько её вероучение и религиозные практики действительно основаны на Ведах[10]. Некоторые течения, относимые к сфере индуизма, вообще не признают Веды откровением[17]. Они основываются на собственных писаниях и традициях, но при этом почитают тех же богов и следуют основным морально-этическим постулатам индуизма. Таким образом, индуизм не может рассматриваться как «категория» в классическом понимании этого слова: когда объекты однозначно либо принадлежат к ней, либо нет. Не являясь единой религией, индуизм представляет собой семейство религий и традиций. В индуизме отсутствует унифицированная система верований и общая доктрина[10]. Нет в нём также централизованного органа управления. В истории индуизма, в отличие от других мировых религий, не было какого-то одного основателя[11]. Несмотря на это, индуизм обладает своей собственной уникальной формой и чертами, выделяющими его в отдельную религию[10]. Индуизм часто сравнивают с баньяновым деревом, постоянно пускающим новые корни, которые со временем превращаются в стволы, также пускающие побеги[10]. Этот пример наглядно показывает не только разнообразие индуизма, но и взаимосвязь, существующую между его различными течениями[10].

По мнению британского востоковеда Роберта Ч. Зенера, «вполне возможно быть достойным индуистом вне зависимости от личного мировоззрения, которое может тяготеть к монизму, монотеизму, политеизму или даже атеизму»[18]. Зенер даже доходит до утверждения, что индуизм — это религия, которая не нуждается в существовании или несуществовании Бога или богов[19]. Более определённо, индуизм может рассматриваться как совокупность трёх главных течений: одно придаёт особое значение личному творцу или богу, второе акцентирует внимание на имперсональном Абсолюте, третье основывается на плюралистичности и неабсолютности[20].

Брюллов Карл Павлович (1799—1852) - русский художник, живописец, представитель романтизма.

Родился 23 декабря 1799 г. в Петербурге. В девять лет Брюллов стал учеником Академии художеств. Окончив в 1821 г. академический курс и получив за библейскую композицию «Явление Аврааму трёх ангелов у дуба Мамврийского» золотую медаль.

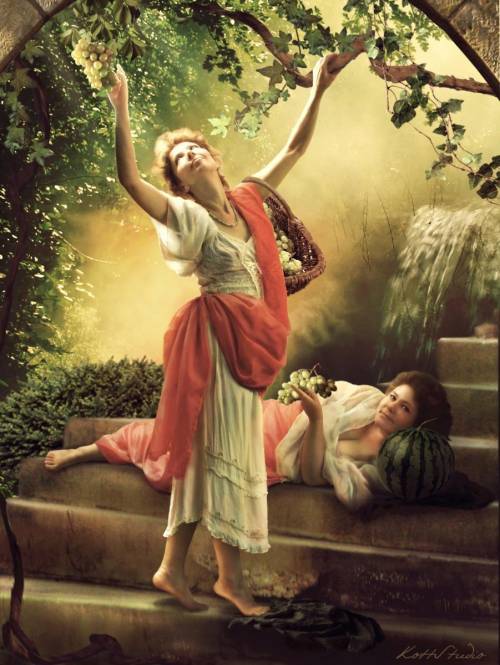

В 20-х гг. XIX в. живописец создал ряд ныне хорошо известных бытовых картин: «Итальянское утро» (1823 г.), «Итальянский полдень» (1827 г.), «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя» (1828 г.). После посещения раскопок древнего города Помпеи, погибшего в 79 г. н. э. при извержении вулкана Везувия, Брюллов начал работу над своим главным произведением — «Последний день Помпеи» (1830—1833 гг.).

Весной 1849 г. Брюллов уехал за границу на лечение. Ему не суждено было вернуться на родину. Умер 23 июня 1852 г. в местечке Марчано близ Рима.

КАРТИНЫ↓↓↓

1. «Итальянское утро»

2. «Итальянский полдень»

3. «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя»

4. «Последний день Помпеи»

Особый подъем педагогической деятельности музеев в последние десятилетия является социально обусловленным. Переосмысление концепции музея вызвано серьезными гуманистическими социальными проблемами. Эстетическое воспитание и художественное образование подрастающего поколения –важные задачи современной музейной педагогики. Исследователи считают, что в воспитательном процессе прежде должны быть затронуты эмоциональная сфера, личностные качества человека. Главной задачей воспитания посредством музея признается формирование в личности ценностного отношения к действительности на основе приобщения к историческому опыту народа. В связи с этим появляются новые принципы построения экспозиции и ее интерпретации, направленные не на информативное и иллюстративное отражение исторической действительности, а на ее эмоциональное, личностное, оценочное восприятие. Памятники материальной и духовной культуры, являются средствами познания, творческого преобразования действительности и ценностного осмысления. Обобщение опыта работы художественных музеев и галерей в области эстетического воспитания школьников позволяет выделить наиболее распространенные методы воздействия на зрителя: экскурсии, лектории, путеводители. Музейная экспозиция может выступать эффективным средством эстетического воспитания при выполнении следующих условий: она рассматривается, как важный компонент системы эстетического воспитания; учитывается художественно-эстетическое ценность произведения и подлинность экспоната; экспозиция рассматривается как полихудожественное произведение. Развивающая функция музея имеет сложный, специфический характер. В структуре педагогического процесса развивающая функция рассматривается музееведами как результат реализации образовательной и воспитательной функции. Решение воспитательных и развивающих задач во взаимосвязи заложить основы эстетического и эмоционально-нравственного формирования личности. Обучение художественному восприятию необходимо начинать в раннем возрасте, а именно, со второго класса общеобразовательной школы. Это по мнению музееведов . Полезным является включение поэтических и музыкальных фрагментов в процессе зрительного восприятия. Этот прием, известный в практике эстетического воспитания, придает яркую и эмоциональную окраску зрительным впечатлениям, что, в свою очередь развитию ассоциативного мышления. Одним из важных педагогических средств образования школьников является художественное краеведение. Через него осуществляется связь музея и школы с историей родного края с его художественной культурой с людьми, созидающие художественные и эстетические ценности.

Ну это все что я смог.