Краткий пересказ параграфа 7 "Корень, его строение и значение" из учебника 6 класса И.Н. Пономарёва:

(картинки страниц прикреплены снизу)

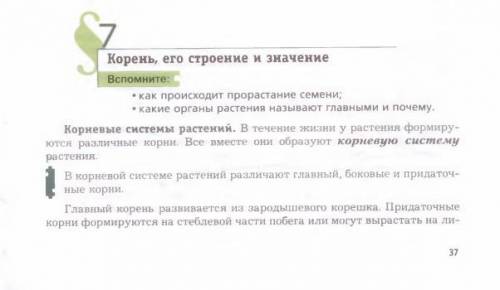

Корневые системы растений. В процессе жизни у растения формируются различные корни, которые в совокупности образуют корневую систему растения. Выделяют главный корень (развивается из зародышевого корешка, крупный - хорошо заметен), боковые корни (ответвляются от главного корня) и придаточные корни (ответвляются от побега растения). Корневая система, в которой хорошо выражен главный корень называется стержневой (характерна для голосеменных и двудольных); в которой главный корень редуцирован или отсутствует - мочковатой (характерна для однодольных).

Строение корня. В строении корня выделяют четыре зоны: зона деления - она представлена клетками образовательной ткани, которые делятся в течении всей жизни растения; зона роста или растяжения - здесь клетки растягиваются в длину и продвижению корня вглубь; зона всасывания - покрыта корневыми волосками, всасывающими воду и растворённые минеральные соли из почвы; зона проведения - проводит полученные воду и минеральные соли в побег растения. Зона деления покрыта корневым чехликом, который защищает её от повреждений, эта часть корня называется конусом нарастания.

По клеткам проводящей ткани в стебель поднимаются вода и минеральные соли (восходящий ток), а по стеблю к корню спускаются органические вещества (нисходящий ток).

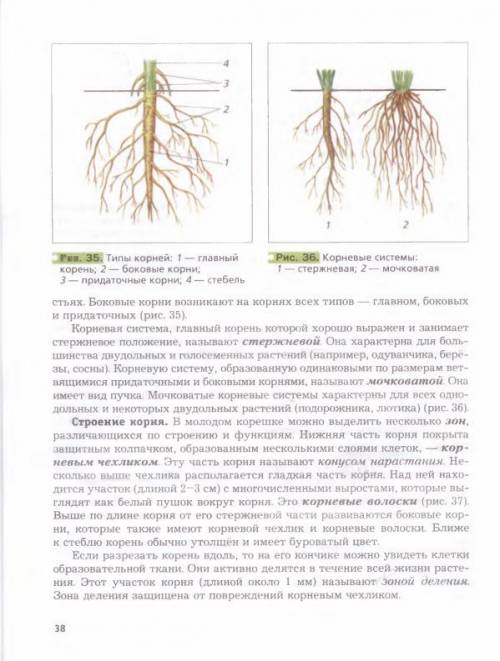

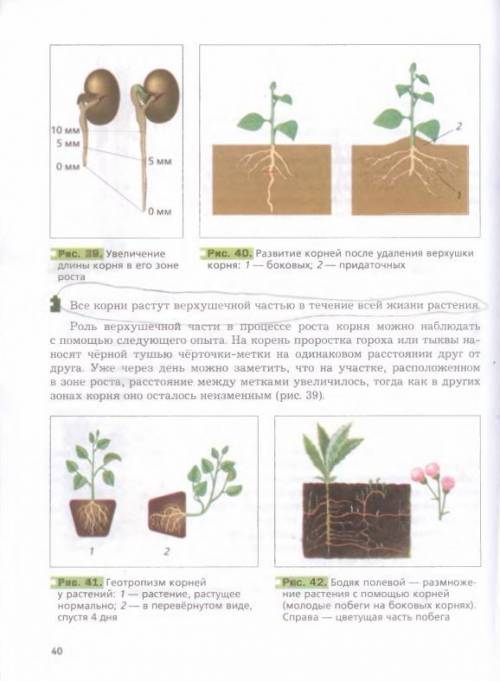

Рост корня. Рост корня происходит в течении всей жизни благодаря образованию новых клеток в зоне деления и их растяжению в зоне роста. В результате удлинения корень проходит вглубь в почву ближе к минеральным солям, воде и кислороду. Они растут неограниченно.

Как бы не был размещён в почве побег, его корни всегда будут направлены вертикально вниз. Это явление называется геотропизмом.

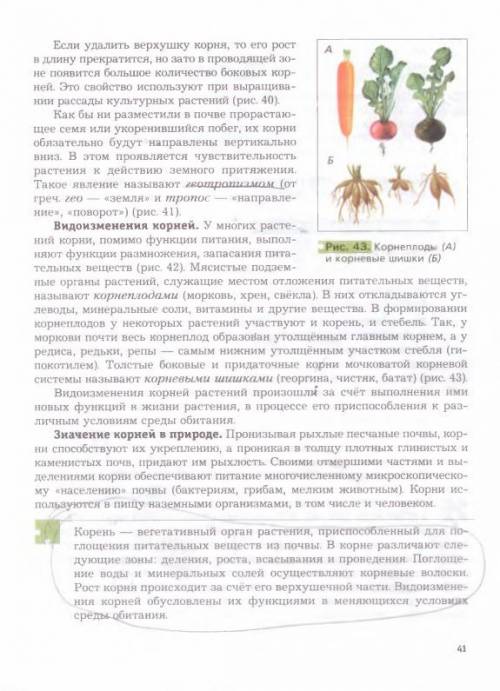

Видоизменения корней. Корни многих растений помимо функции почвенного питания выполняют так же запасающую функцию или функцию размножения. К примеру, корнеплоды - мясистые подземные органы растений, в которых накапливаются питательные вещества (морковь, свекла). Толстые боковые и придаточные корни мочковатой корневой системы называются корневыми шишками (георгина, батат).

Значение корней в природе. Корни растений, пронизывая глинистые или каменистые почвы, придают им рыхлость. Пронизывая рыхлые песчаные почвы, корни их укрепляют. Своими отмершими частями они обеспечивают питание многим подземным организмам (бактериям, червям). Некоторые корни употребляются человеком в пищу.

лобная;

затылочная;

клиновидная;

решетчатая;

две височные;

две теменные.

Верхняя часть мозгового черепа зовется его сводом, по-другому, крышей. Нижняя часть – это его основание. Между сводом и основанием есть условная линия, проходящая через затылочный наружный выступ, по выйной верхней линии до основания отростка сосцевидного типа. Затем линия продолжается над слуховым наружным отверстием, по основанию отростка скулового типа и по гребню подвисочного вида главного крыла клиновидной кости. Линия достигает носолобного шва по подглазничному краю. полушарий мозга. Она образуется глазничными частями лобной кости, частью тела клиновидной кости, решетчатой пластинкой и верхней поверхностью малых крыльев. В середине клиновидного выступа проходит граница между средней и передней ямками.

Средняя ямка. Она образуется телом клиновидной кости, передней поверхностью твердой каменистой части височной области, малыми и большими крыльями и нижней областью чешую височной кости. В средней ямке есть боковые и средний отделы. В боковых отделах располагаются височные доли полушарий.

Задняя ямка. В основном она образуется затылочной костью. Однако в этом принимают участие тело клиновидной кости и каменистые части кости височного типа. В задней ямке находится мозжечок и ствол головного мозга.

В наружном основании черепа есть три отдела.

Передний отдел соединен с лицевыми костями. Он образует носовые полости и крышу глазниц.

Средний отдел. Он берет начало в основании крыловидных отростков и проходит до линии, которая простирается через сосцевидные отростки, а также передний край главного отверстия.

Задний отдел. Он образуется височной и затылочной костями. Имеет три области – сосцевидную, выйную и затылочно-височную Лобная пазуха. Это парная полость, которая разделена перегородкой. Также в этой части располагается средний носовой ход. Пазуха моет располагаться в разных местах, так как ее протяженность варьирует, — в надбровных дугах, лобной чешуе и глазничной части кости лобного типа. Есть однокамерные и многокамерные пазухи.

Клиновидная пазуха. Ее расположение — тело клиновидной кости. В пазухе могут быть добавочные перегородки.

Решетчатые ячейки. Их открытие происходит в среднее и верхнее носовые ходы.

Сосцевидные ячейки. Их сообщение с барабанной полостью происходит через сосцевидную пещеру. Ячейки могут отличаться по размерам. Есть диплоические, компактные, смешанные и пневматические сосцевидные отростки.

Гайморова пазуха. Это самая крупная придаточная полость носа.