Есть в лесу растения, растущие красивыми розетками-кустами с ажурными листьями - папоротники. Они всегда нравились людям. Только сколько не ходили люди в лес никогда они не видели цветов папоротника. И стали поговаривать, что цветок папоротника волшебный, что цветет он один миг раз в год в ночь на Ивана Купалу. Что открывается он только чистой и доброй душе, и кто найдет его, тому он откроет все клады.

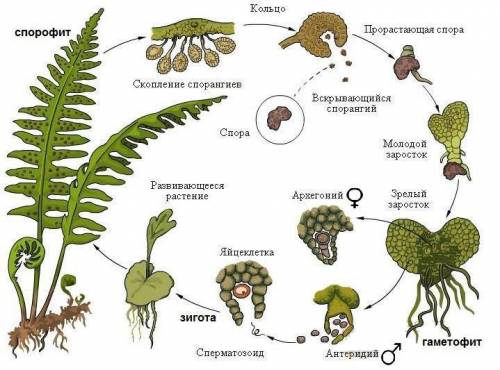

Долго скрывал свою тайну папоротник. Что не цветет он вовсе. Нет у него цветов. Зато это одно из древнейших растений на свете, которые жили еще вместе с динозаврами. Образует папоротник споры, которые попадая на важную землю дают начало маленькому заростку - половому поколению папоротника - гаметофиту. На заростке образуются женские и мужские половые клетки, которые сливаясь дают начало папоротнику - бесполому поколению - спорофиту.

Сейчас ребята в 5 классе же знают,что нет цветов у папоротника. однако нет-нет да и пойдут его искать. Вдруг чудо сбудется.

Брюхоногие моллюски- класс беспозвоночных животных типа моллюсков. Тело разделено на голову, внутренностный мешок и ногу.Голова несёт 1 или 2 пары щупалец и пару глаз. Внутренностный мешок и покрывающая его раковина спирально закручены в правую или (редко) в левую сторону (асимметричные животные). Раковина отличается большим разнообразием формы и скульптуры: от высококонической до плоскоспиральной и блюдцевидной; состоит из трёх слоев: наружного — рогового, среднего — фарфоровидного и внутреннего — перламутрового. У некоторых Б. м. раковина становится внутренней или исчезает. Передняя часть внутренностного мешка ограничена снаружи кожной складкой — мантией. Мантийная полость содержит комплекс органов, состоящий у примитивных форм из симметрично лежащих: прямой кишки с анальным отверстием, двух гипобранхиальных желёз (выполняют очистительную функцию), двух ктенидиев (жабер), двух осфрадиев (органов химического чувства), сердца с двумя предсердиями и двух почек. В процессе эволюции у Б. м. происходило увеличение асимметрии с частичной или чаще полной редукцией (исчезновением) органов первоначально правой половины мантийного комплекса. Параллельно шёл поворот левой половины тех же органов сначала вперёд, а затем, частично, назад. Нервная система в большинстве случаев устроена по разбросанно-узловому типу с высокой степенью концентрации ганглиев у высших представителей. Первично имеется перекрест висцеральной нервной дуги (хиастоневрия), обусловленный смещением мантийного комплекса вперёд в процессе эмбрионального развития. У заднежаберных (Opisthobranchia) и лёгочных (Pulmonata) моллюсков вследствие вторичного раскручивания этот перекрест исчезает (эутиневрия). Глотка снабжена радулой челюстями. У паразитических и некоторых хищных Б. м. радула отсутствует. Большинство Б. м. растительноядные и детритоядные. Имеются также хищники и небольшое число паразитов. Раздельнополые или гермафродиты. Гонада одна. Половое отверстие лежит сбоку, близ головы. Дробление яиц детерминированное, спирального типа. У морских форм в процессе развития образуется трохофороподобная личинка — велигер.

вот это очень интересная статья.

Снегирь живёт в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов (особенно во время кочёвок). Летом птица обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить её удаётся редко. Зимой стаи снегирей очень хорошо различимы, как и отдельные птички на безлиственных деревьях парка на белоснежном фоне. У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Снегирь относится к преимущественно оседлым птицам, полностью откочевывает на зиму только из северной тайги, на кочевках встречается до Средней Азии и Восточного Китая.

Питается снегирь семенами, почками, некоторыми паукообразными и ягодами (в частности, рябиной). Кормясь ягодами, выедает из них семена, оставляя мякоть. Птенцов выкармливает в основном растительными кормами, добавляя насекомых и ягоды.

Гнездится в хвойных и смешанных лесах, предпочитая участки с преобладанием ели. В России гнездовая численность обыкновенного снегиря максимальна в ельниках, привязанных к долинам рек; минимальная — в сосняках.