Відповідь:

Уральские горы образовались в позднем палеозое в эпоху интенсивного горообразования (герцинская складчатость). Формирование горной системы Урала началось в позднем девоне (около 350 млн лет назад) при формировании Пангеи и закончилось в триасе (около 200 млн лет назад).

Является составной частью Урало-Монгольского складчатого геосинклинального пояса. В пределах Урала на поверхность выходят деформированные и часто метаморфизованные горные породы преимущественно палеозойского возраста. Толщи осадочных и вулканических пород обычно сильно смяты, нарушены разрывами, но в целом образуют меридиональные полосы, обусловливающие линейность и зональность структур Урала. С запада на восток выделяются:

Предуральский краевой прогиб со сравнительно пологим залеганием осадочных толщ в западном борту и более сложным в восточном;

зона западного склона Урала с развитием интенсивно смятых и нарушенных надвигами осадочных толщ нижнего и среднего палеозоя;

Центральноуральское поднятие, где среди осадочных толщ палеозоя и верхнего докембрия местами выходят более древние кристаллические породы края Восточно-Европейской платформы;

система прогибов-синклинориев восточного склона (наиболее крупные — Магнитогорский и Тагильский), выполненных главным образом среднепалеозойскими вулканическими толщами и морскими, нередко глубоководными осадками, а также прорывающими их глубинными изверженными породами (габброидами, гранитоидами, реже щелочными интрузиями) — т. н. зеленокаменный пояс Урала;

Урало-Тобольский антиклинорий с выходами более древних метаморфических пород и широким развитием гранитоидов;

Восточно-Уральский синклинорий, во многом аналогичный Тагильско-Магнитогорскому.

В основании первых трёх зон по геофизическим данным уверенно прослеживается древний, раннедокембрийский, фундамент, сложенный преимущественно метаморфическими и магматическими породами и образованный в результате нескольких эпох складчатости. Самые древние, предположительно архейские, породы выходят на поверхность в Тараташском выступе на западном склоне Южного Урала. Доордовикские породы в фундаменте синклинориев восточного склона Урала неизвестны. Предполагается, что фундаментом палеозойских вулканогенных толщ синклинориев служат мощные пластины гипербазитов и габброидов, местами выходящих на поверхность в массивах Платиноносного пояса и других родственных ему поясов; эти пластины, возможно, представляют собой отторженцы древнего океанического ложа Уральской геосинклинали. На востоке, в Урало-Тобольском антиклинории, выходы докембрийских пород довольно проблематичны.

Палеозойские отложения западного склона Урала представлены известняками, доломитами, песчаниками, образовавшимися в условиях преимущественно мелководных морей. Восточнее прерывистой полосой прослеживаются более глубоководные осадки континентального склона. Ещё восточнее, в пределах восточного склона Урала, разрез палеозоя (ордовик, силур) начинается изменёнными вулканитами базальтового состава и яшмами, сопоставимыми с породами дна современных океанов. Местами выше по разрезу залегают мощные, также изменённые спилит-натро-липаритовые толщи с месторождениями медноколчеданных руд. Более молодые отложения девона и отчасти силура представлены преимущественно андезито-базальтовыми, андезито-дацитовыми вулканитами и граувакками, отвечающими в развитии восточного склона Урала стадии, когда океаническая земная кора сменилась корой переходного типа. Каменноугольные отложения (известняки, граувакки, кислые и щелочные вулканиты), связаны с наиболее поздней, континентальной стадией развития восточного склона Урала. На этой же стадии внедрилась и основная масса палеозойских, существенно калиевых, гранитов Урала, образовавших пегматитовые жилы с редкими ценными минералами. В позднекаменноугольно-пермское время осадконакопление на восточном склоне Урала почти прекратилось и здесь сформировалось складчатое горное сооружение; на западном склоне в это время образовался Предуральский краевой прогиб, заполненный мощной (до 4-5 км) толщей обломочных пород, сносившихся с Урала, — молассой. Триасовые отложения сохранились в ряде впадин-грабенов, возникновению которых на севере и востоке Урала предшествовал базальтовый (трапповый) магматизм. Более молодые толщи мезозойских и кайнозойских отложений платформенного характера полого перекрывают складчатые структуры по периферии Урала.

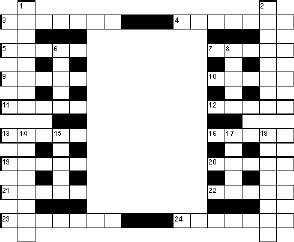

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. На гербе Челябинска, учрежденном в 1782 году, были изображены лиса и... 4. Экс-директор ЧЭМК. 5. Райцентр на юге области. 7. "Найфл", "Ариант", "Макфа" (по сути). 9. Орудие первостроителей ЧТЗ, экспонат заводского музея. 10. Дворец культуры на улице Горького. 11. "В пустыне чахлой и скупой...", - так начинается это стихотворение Пушкина, имя которого носит городской парк. 12. Имя первого вице-губернатора области по-французски. 13. Его имя - на улице в центре города. 16. 9 мая 1945 года ее освободили челябинские танкисты-добровольцы. 19. Он принял делегацию челябинских железнодорожников, доставивших в 1920 году в Москву эшелон с хлебом. 20. Продукт хвойного дерева, от названия которого образовано название одного из челябинских озер. 21. ... Уайльд, английский писатель, комедия которого "Идеальный муж" поставлена в Челябинске. 22. ... Михайловский, писатель и инженер, участник строительства железной дороги Златоуст-Челябинск. 23. Уральский камень, а также гостиница на улице Труда. 24. Челябинский СТЭМ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автодорога, пересекающая город. 2. Паровоз "Красный...", доставивший в 1920 году в Москву эшелон с хлебом. 6. Муниципальное учреждение культуры на проспекте Победы. 8. Даже в это далекое азиатское государство идет продукция челябинской промышленности. 14. Провинция, в состав которой входил Челябинск после 1743 года. 15. Трепетное уральское дерево. 17. ... Казакова, поэтесса, ей принадлежит афоризм "Россию делает береза". 18. Детский городок в парке имени Гагарина.

площадь Африки, к примеру, составляет 29,2 млн квадратных км. Крайние точки: север-Бен-Секка, юг-мыс Игольный, запад-Альмади, восток-Рас-Хафун. координаты: север-35 с.ш. и 11 в. д., юг-34 ю.ш. и 20 в.д. погрешность на 1 градус, запад-12 с.ш. и 17 з.д., восток-10с.ш. и 50 в.д.

Объяснение: