После разгрома Уйгурского каганата в 840 году, выходец из знатного рода Эдгиш, который составлял часть племени чигилей, карлукский ябгу и правитель Исфиджаба Бильге-Кюль, открыто заявил о своих правах на верховную власть и принял титул «хан». Возможно, с этого момента берёт своё начало род Караханидов. Сам термин «караханиды» не имеет однозначного толкования, большинство исследователей склоняется к тому, что он произошел от титула «карахакан», то есть «главный», «верховный» каган. На той территории господствовала исламская религия поэтому Караханиды её и выбрали т.к. с государствами одной веры было проще наладить связи и торговлю.

Объяснение:

это не слишком кратко, но более кратко не могу

надеюсь, что

С середины XV в. начался новый этап социально-экономического развития России. Феодальная раздробленность сменяется объединением русских земель в единое государство. В эпоху правления Ивана III (1462-1505) большая часть северо-восточных княжеств была поглощена Москвой. Были присоединены такие крупные княжества, как Ярославское, Ростовское, Тверское, Новгородское. Это позволило довести до конца длительную борьбу с монгольскими захватчиками. В 1480г. зависимость от Золотой Орды была уничтожена. С присоединением в начале XVI в. Псковского и Рязанского княжеств и Смоленска объединение русских земель было завершено.

Процесс объединения страны привел к созданию централизованного государственного аппарата: единого правительства во главе с великим князем (царем), общей для всей страны организации управления, суда, военного дела, денежной системы. Эти мероприятия привели к увеличению государственных расходов в стране, что в свою очередь, вызвало значительный рост податного обложения трудящегося населения. При этом наряду с ростом прежде существовавших повинностей повсеместно были введены новые налоги. Единицей поземельного обложения крестьян и посадских людей[106] была «соха», размеры которой колебались в зависимости от качества и количества земли.

Главной отраслью хозяйства в Русском государстве в XV-XVI в.в. являлось сельскохозяйственное производство. В сельском хозяйстве наблюдался рост производительных сил, который выражался в широком распространении в центральных районах страны пашенного трехполья. В связи с расширением территории страны на восток и на юг[107] шла хозяйственная колонизация новых земель. Основными сельскохозяйственными культурами являлись рожь, овес, ячмень. Главным орудием обработки почвы по-прежнему была деревянная соха с железным наконечником, иногда использовался плуг. Употреблялись также бороны, серпы, грабли, косы. Урожайность зерновых была невысокой и редко превышала сам-4. Это объяснялось слабым техническим уровнем сельского хозяйства и низкой производительностью труда зависимых крестьян. В качестве тягловой силы использовались лошади и волы. Продуктивное животноводство было развито слабо, но и оно получило к концу XVI в. распространение в районах Вологды, Ярославля и Новгорода.

Какие изменения происходят во внутренней структуре феодального общества в период образования централизованного государства?

В конце XV-начале XVI веков в характере феодальной собственности на землю произошли существенные изменения. Наряду с вотчинным (наследственным) землевладением боярства появилась система поместного землевладения. Возникновение этой системы было подготовлено эволюцией феодализма и неразрывно связано с образованием централизованного государства.

Для создания постоянной армии, центральных и местных органов государственной власти необходимо было особое военно-служилое сословие. Центральная власть формировала его из мелких и средних землевладельцев. Это служилое сословие, получившее общее название «дворян», было обязано нести личную службу как общегосударственную повинность. В условиях натурального хозяйства единственным источником, которым располагало государство для оплаты службы, был земля. Правительство «жаловало» дворянам за службу дворцовые земли, конфискованные вотчины непокорных бояр, а также «черные» земли крестьян-общинников. Однако поместья передавались служилым людям не в собственность, а в условное владение. Поместная земля считалась собственностью феодального государя и давалась в пользование дворянину лишь на время его службы. Благодаря этому служилый человек полностью экономически зависел от великого князя и становился его верной опорой (см. более подробно о поместной системе в избранных текстах, В.О.Ключевский).

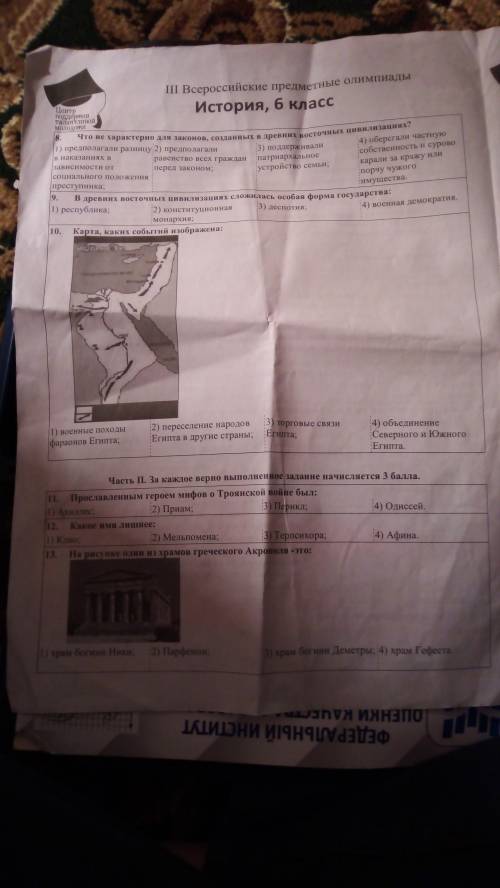

Развитие поместного землевладения привело к росту феодальной эксплуатации крестьянства, положение которого сильно ухудшилось. Крестьяне, земли которых оказались в руках помещиков, вынуждены были нести в пользу последних феодальные повинности в форме барщины, объемы которой к концу XVI столетия резко возросли. Это произошло в немалой степени потому, что дворянство остро нуждалось в денежной форме ренты. Следует отметить, при этом, что понизилась роль продуктовой ренты (оброка).