В середине 1 тыс. до н. э на территории Алтая, Южной Сибири и Восточного Казахстана начал складываться союз племен, получивший название хунну (гунны). Эти племена заявили о себе в исторических событиях эпохи «Великого переселения народов». Из числа прототюркских союзов, создавших государства, гунны, как и усуни и кангюй, сыграли существенную роль в истории Казахстана.

Территория гуннов в эпоху расцвета империи (177 г. до н.э|) охватывала огромные Евразии - от Тихого океана до берегов Каспийского моря, а позднее и Центральной Европы.

Усиление гуннов и начало формирования империи связано с кризисом в Центральной Азии в III в. до н.э. В то время, как отмечают китайцы, дунху были сильны, а юечжи достигли своего расцвета. Гунны находились между ними, однако стремительное возвышение гуннских племен при Модэ шаньюе и при его сыне Лаошань заставило их признать условия вассалитета. Одновременно гунны начали масштабные походы в Китай. Во К в. До н.э. гунны (заставили династию Хань (Китай) подписать «договор о мире и родстве», согласно которому получили княжну и ежегодную дань в виде «даров» В это время под властью Шаньюев (царей) оказалась территория от современной Кореи до Западного Китая. Затем на востоке гунны подчинили племена «восточных ху» — ухуань, сяньби, обитавших в Монголии. На западе гуннская конница нанесла поражение юечжам в 177 г. до н.э. Оттесненные в Среднюю Азию юечжи завладели территорией греко- бактрийского государства, а затем создали Кушанскую державу.

Кризис восточного гуйнского государства наступил с 71 г. до н.э., когда Китай с кочевых соседей гуннов - ухуаней, усуней, динлинов нанес тяжелое поражение. Впоследствии, в 56 г. до н.э., общество гуннов раскололось на южных и северных.

В период кризиса (Ill-IV вв.) гунны двинулись в двух направлениях - к югу и западу и появились в степях юго-восточной Европы в 70-х гг. IV в. Пройдя тысячи километров по сибирским и Уральским степям сквозь земли угро-язычных народов, затем присоединив приазовских алан, гунны переправились через Керченский пролив, разгромили города Боспорского царства. К 376 г. гунны оказались непосредственно у стен Рима.

Завоевание территории Западной Европы началось при Баламере (375 т.), продолжалось при Ругиле (первая треть V в.), и завершилось при Атилле (445-453 г.). К нашествию подключались огромные массы тюрко- и угро- язычных племен. В середине IV века в состав гуннской орды вошли ирано¬язычные аланы, а затем и германоязычные племена. Так была создана гуннская империя в Европе.

Одно из крупных событий времен Западногуннской империи - Каталаунское сражение, известное как «битва народов». Произошла она в 451 г. на территории современной Франции между Римом и гуннами, на поле брани остались убитыми около 200 тыс. человек.

Начатое гуннами «Великое переселение народов» стало началом новой эпохи средневековья и феодализма. Великое переселение народов явилось удачной социальной революцией для Европы, ознаменовавшей конец рабовладельческого производства и переход к феодализму.

Территория Средней Азии была освоена гуннами еще в период правления Моде шаньюя. В V в. н.э юго-западные группы гуннов (белые гунны) оказались в непосредственной близости от Сасанидского Ирана. В период междоусобных войн в 450-х гг. царь Пероз в обмен на их эфталитам (белые гунны) уступил восточный Тохаристан (Бактрию). В 484 г. Сасанидская армия была наголову разбита эфталитами. Иран до конца VI в. платил дань белым гуннам. История господства белых гуннов в Средней Азии насчитывает почти два столетия (420-565 гг.).

С 557 г. тюрки стали вести масштабные завоевательные походы, которые завершились к 565 г. полной ликвидацией государства Белых гуннов В западных и восточных источниках белых гуннов часто называют эфталитами, по имени их правителя Эфталаноса (470-496 гг.).

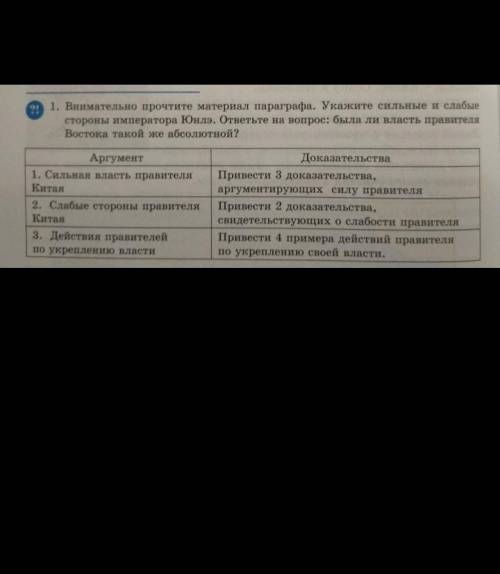

Общественное устройство гуннов имело сложную картину. Во главе страны стоял шаньюй, обладавший в лучшие годы державы неограниченной властью. Согласно источникам, гунны делились на 24 рода, во главе которых стояли «начальники поколения», позже именовавшиеся «начальниками над 10 тысячами всадников». В свою очередь, темник назначал тысячников, сотников и десятников, наделяя их землей с кочующим на ней населением. Несмотря на чрезвычайное усиление центральной власти, в гуннском обществе продолжали действовать народное собрание и совет старейшин.

Источник: Артыкбаев Ж.О. История Казахстана, Астана, 2004г.-159с.

Загарбницькі походи османів проводилися під ідеологічними гаслами війни за віру мусульман із «невірними» і відзначалися жорстокістю, пограбуванням захоплених територій, взяттям у полон мирних жителів, спустошенням.

Турецька знать, отримуючи від османського правителя підкорені території в ленне володіння, повністю підтримувала загарбницьку політику свого володаря. Взагалі військово-ленна система — це система феодальних відносин і навіть державного устрою, що склалася ще в X ст. у країнах Близького Сходу та Середньої Азії. Спочатку лен розглядався як умовне тимчасове «утримання» на час зайняття певної посади чи довічне володіння за певні заслуги. З часом посади почали переходити у спадок, тому і лен вважався спадковим. Визначальним було й те, що до ленників-землевласників від центральної влади переходило право на збір податків з населення своїх ленів — право податкового імунітету. Перехід земельних наділів (ленів) у спадкове утримання був важливою віхою в розвитку феодальних відносин у цих країнах. В Османській імперії лени існували у вигляді зеаметів та тимарів.

Зеамет — великий феодальний наділ з річним прибутком від 20 тис. до 100 тис. акче (срібна монета, яка в XVI ст. прирівнювалась до 6 — 7 копійок). Селяни, які жили на зеаметах, перебували в кріпосній залежності від свого феодала-зеїма, виконували різні повинності та сплачували податки, що сягали 2/3 врожаю. Сам же власник зеамету мав з'являтися на війну за наказом султана в ополчення санджак-бея (начальника округу) з певною кількістю вершників залежно від прибутків з лена (на 3 — 5 тис. акче прибутків поставлявся один вершник).

Тимар за розмірами поступався зеамету, а річний прибуток з нього становив від 3 тис. до 20 тис. акче. Система феодальних відносин між власником тимара (тимаріотом) була подібною до системи в зеаметі, лише кількість вершників, що їх мав поставляти тимаріот, була дещо меншою.