Объяснение:

Жан 9 годомдджвжвжвд

Черемуха

Черемуха душистая

С весною расцвела

И ветки золотистые,

Что кудри, завила.

Кругом роса медвяная

Сползает по коре,

Под нею зелень пряная

Сияет в серебре.

А рядом, у проталинки,

В траве, между корней,

Бежит, струится маленький

Серебряный ручей.

Черемуха душистая,

Развесившись, стоит,

А зелень золотистая

На солнышке горит.

Ручей волной гремучею

Все ветки обдает

И вкрадчиво под кручею

Ей песенки поет.

Сравнения : что кудри.

Средства выразительности:

Эпитеты – “душистая черемуха”, “ветки золотистые”, “роса медвяная”, “серебряный ручей”, “золотистая зелень”.

Метафоры – “зелень сияет в серебре”, “зелень горит на солнышке”.

Сравнение – “что кудри”.

Олицетворение – “черемуха завила ветки”, “ручей бежит”, “ручей поет песенки”.

В ранней лирике Б. Пастернака обозначались темы его будущих поэтических книг: самоценность личности, бессмертие творчества, устремленность лирического героя к мирам, его сосуществование с садами, бурями, соловьями, капелью, Уралом - со всем, что есть на свете: «Со мной, с моей свечою вровень / Миры расцветшие висят» ; «Достать пролетку. За шесть гривен, / Чрез благовест, чрез клик колес / Перенестись туда, где ливень / Еще шумней чернил и слез» . В стихотворениях сборника «Поверх барьеров» Б. Пастернак искал свою форму самовыражения, называя их этюдами, упражнениями. Ощущение мира в его целостности, во взаимопроникновении явлений, сущностей, личностей обусловило метонимический характер его поэзии. Так, «Петербург» - развернутая метонимия, при которой происходит перенос свойств смежных явлений, в данном случае города и Петра.

Вслед за Вл. Соловьевым, в поэтической форме выражавшим философские определения («В сне земном мы тени, тени.. . / Жизнь - игра теней, / Ряд далеких отражений / Вечно светлых дней» и т. д.) , Б. Пастернак ввел в поэзию жанр философских определений. В книгу «Сестра моя - жизнь» он включил стихотворения «Определение поэзии» , «Определение души» , «Определение творчества» . Природа поэтического творчества представлялась ему непосредственным выражением всего сущего в его единстве и бесконечности:

Это - круто налившийся свист,

Это - щелканье сдавленных льдинок,

Это - ночь, леденящая лист,

Это - двух соловьев поединок.

Революционная современность, однако, неоднозначно сказалась на настроениях Б. Пастернака . Первые годы Октябрьской революции с чуждым поэту «агитационноплакатным» уклоном поставили его «вне течений - особняком» . Послеоктябрьское время представлялось ему мертвым, его лидеры - искусственными, природой несотворенными созданиями. В 1918 г. им было написано стихотворение «Русская революция» , в котором современность ассоциировалась с характерным образным рядом: бунт, «топки полыханье» , «чад в котельной» , «людская кровь, мозги и пьяный флотский блев» .

В мертвое время Б. Пастернак обратился к теме живой души. В 1918 г. он написал психологическую повесть о взрослении души ребенка из дореволюционной интеллигенции «Детство Люверс» .

Б. Пастернаком не были приняты доминировавшие в ту пору в общественном сознании принципы революционной необходимости и классовости. Как написал он в «Высокой болезни» , «Еще двусмысленней, чем песнь / Тупое слово - враг» ; такое же отношение высказано в поэме и к разделению народа на «класс спрутов и рабочий класс» . Революционная необходимость стала трагедией для человека, на эту тему Б. Пастернак написал повесть «Воздушные пути» (1924).

Во второй половине 1920-х годов Б. Пастернак создал произведения о революционной эпохе, идейная ориентация которых противоречила «Воздушным путям» . Это были поэмы «Девятьсот пятый год» (1925- 1926) и «Лейтенант Шмидт» (1926-1927), стихотворный роман «Спекторский» (1925-1931). Б. Пастернак, назвав «Девятьсот пятый год» «прагматикохронистической книжкой» , утверждал, что в «Спекторском» сказал о революции больше и более по существу.

В стихах о войне Б. Пастернак выразил христианское понимание значения человека в истории. В Евангелии его привлекала идея о том, что в царстве Божием нет народов, оно населено личностями. Эти мысли обретут особый смысл в творческой судьбе поэта зимой 1945-1946 годов, когда он приступит к написанию романа «Доктор Живаго» . Воспринимавший послереволюционную действительность как мертвый период Б. Пастернак почувствовал в России военной живую жизнь, в которой проявилось и бессмертное начало, и общность личностей.

Роман «Доктор Живаго» был закончен в 1955 г. Он не был опубликован в СССР, хотя автор и предпринял попытку напечатать его в «Новом мире» . В сентябре 1956 г. журнал отказался от публикации романа, мотивировав свое решение тем, что в произведении была искажена, по мнению редколлегии, роль Октябрьской революции и сочувствовавшей ей интеллигенции.

Объяснение:

Отве:т

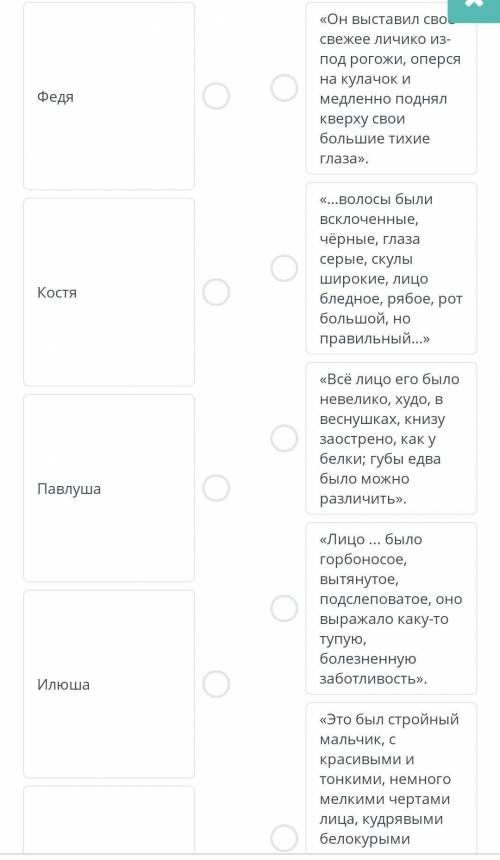

Федя 4

Костя 2

Павлуша 3

Илюша 1