Объяснение:

Организмы состоят из клеток. Клетки разных организмов обладают сходным химическим составом. В клетках живых организмов встречается около 90 элементов, причем примерно 25 из обнаружены практически во всех клетках. По содержанию в клетке химические элементы подразделяются на три большие группы: макроэлементы(99%), микроэлементы(1%), ультрамикроэлементы(менее 0,001%).

К макроэлементам относятся кислород, углерод, водород, фосфор, калий, сера, хлор, кальций, магний, натрий, железо.К микроэлеметам относятся марганец, медь, цинк, йод, фтор.К ультрамикроэлементам относятся серебро, золото, бром, селен.

Недостаток какого-либо элемента может привести к заболеванию, и даже гибели организма, так как каждый элемент играет определенную роль. Макроэлементы первой группы составляют основу биополимеров - белков, углеводов, нуклеиновых кислот, а также липидов, без которых жизнь невозможна. Сера входит в состав некоторых белков, фосфор - в состав нуклеиновых кислот, железо - в состав гемоглобина, а магний - в состав хлорофилла. Кальций играет важную роль в обмене веществ.Часть химических элементов, содержащихся в клетке, входит в состав неорганических веществ - минеральных солей и воды.

Объяснение:

Млекопитающие раздельнополы.

Половая система образована парными семенниками у самцов и яичниками у самок.

У самцов в семенниках образуются сперматозоиды (которые выводятся из семенников по семяпроводам через половой член).

У самок в яичниках вырабатываются яйцеклетки, которые намного мельче, чем у других позвоночных.

Оплодотворение у млекопитающих внутреннее. Млекопитающие — живородящие (за исключением утконоса и ехидны).

На ранних этапах развития зародыши млекопитающих во многом сходны с зародышами земноводных и пресмыкающихся. Они имеют хорду, жаберные щели и другие признаки.

Зародыш развивается внутри материнского организма в особом органе самки — матке, где он защищён от воздействия неблагоприятных факторов среды.

Место в матке, где кровеносные сосуды матери соприкасаются с кровеносными сосудами зародыша, называют плацентой. Зародыш соединён с плацентой пуповиной, в которой проходят кровеносные сосуды.

В плаценте многочисленные кровеносные сосуды зародыша плотно соприкасаются с кровеносными сосудами материнского организма. Через стенки кровеносных сосудов развивающийся зародыш получает питательные вещества, кислород и освобождается от углекислого газа и других ненужных для него веществ.

Длительность развития зародышей в матке (беременность) различна у разных млекопитающих. Обычно чем меньше млекопитающее, тем короче срок беременности: мелкие зверьки (мыши, хомяки) вынашивают детёнышей в утробе 11 – 15 суток; средние по величине (кролики) — 1 месяц; крупные (лоси, коровы) — около 9 месяцев.

После того как детёныш полностью сформируется, у матери наступают роды. Благодаря сильным сокращениям стенок матки плод выталкивается наружу через половое отверстие. Родившись, детёныш делает первый вдох. После этого пуповина зародыша, через которую он был связан с плацентой, разрывается или перегрызается самкой.

Родившийся детёныш вскармливается материнским молоком, образующимся в их млечных железах ко времени родов. Молоко обладает высокой питательностью и содержит все вещества, необходимые для роста и развития потомства.

У разных видов млекопитающих новорожденные детёныши развиты неодинаково.

Млекопитающие, обитающие в открытых местах, не имеющие убежищ и от врагов бегством, как правило, рождают зрячих детёнышей, покрытых шерстью и самостоятельно передвигаться за матерью (лошади, зебры, козы, овцы, сайгаки, джейраны и др.).

Млекопитающие, устраивающие норы или гнёзда, в которых их потомство защищено от врагов, рождают бес голых и слепых детёнышей (кролики, белки, лисицы, собаки, кошки). Мать оберегает и долго вскармливает их.

Забота о потомстве

Никакие другие животные не окружают своих детёнышей такой заботой и не тратят столько времени на их воспитание, как млекопитающие. Особенно развит инстинкт заботы о потомстве у тех млекопитающих, детёныши которых рождаются бес Матери согревают их теплом своего тела, вылизывают, защищают от врагов, учат находить пищу. Некоторые млекопитающие (летучие мыши, коала) носят детёнышей на себе.

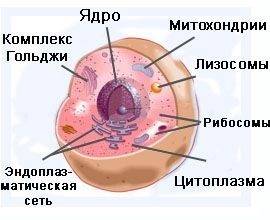

Впервые увидел и описал клетку английский физик Роберт Гук (1635-1703). В 1665 г. он открыл, что тонкие срезы сердцевины бузины и кору дуба состоят из ячеек, которые назвал клетками. Позже было установлено, что основными частями растительной клетки есть клеточная оболочка, цитоплазма и ядро. Клеточная оболочка — это часть клетки, отделяющей ее от окружающей среды и осуществляет с ним обмен веществ. В состав оболочки растений входит вещество целлюлоза придает ей постоянной формы и прочности. Оболочка определяет размер и форму клетки. В оболочке есть поры, через которые происходит связь между соседними клетками посредством цитоплазматических мостиков. Цитоплазма — внутренняя среда клетки, что содержится между клеточной оболочкой и ядром. Часть цитоплазмы, прилегающей к оболочке, более плотная, имеет особое строение и называется мембраной. Особенностью цитоплазмы является полужидкий этап, что обеспечивает к внутриклеточному движения. Благодаря этому цитоплазма осуществляет транспорт веществ, в ней находятся все составляющие клетки и накапливаются запасные питательные вещества. В мертвых клетках движение цитоплазмы прекращается. В цитоплазме имеются различные тельца, которые называются органелами. Органеллы — это постоянные структуры клетки, выполняющие определенные функции. Наиболее характерными в клетках растений есть пластиди и вакуоли. Ядро — это округлое тельце, которое сохраняет и защищает наследственную информацию растения и регулирует все процессы ее жизнедеятельности. Эта информация содержит сведения о все признаки, жизненные функции клетки, так и всего организма в целом (ил. 5.3).

Как осуществляются процессы жизнедеятельности растительной клетки?

Основными процессами, которые обеспечивают жизнь растительных клеток, обмен веществ, дыхание, рост, транспорт веществ. В их осуществлении принимают участие компоненты клетки, имеющие определенное строение. Например, оболочка клетки имеет поры, через которые проходят тонкие цитоплазматические мостики, связывающие содержимое соседних клеток между собой и таким образом обеспечивающие целостность растительного организма. Пластиди — клеточные органеллы, в которых образуются и нередко накапливаются органические вещества. Пластиди свойственны только растениям. Они есть трех типов: хлоропласты, хромопласте и лейкопласты. Хлоропласты — пластиди зеленого цвета, который обусловливается наличием хлорофилла; в них осуществляется фотосинтез (ил. 5.4). Хромопласти — пластиди красного, оранжевого и желтого цвета.